Quel plaisir, après des années et des années de chroniques sur les nouvelles parutions concernant le 9e art, de continuer à découvrir des auteurs prometteurs qui, d’emblée, semblent vraiment maîtriser les codes narratifs et graphiques de la bande dessinée ! C’est d’autant plus méritoire quand il s’agit d’un premier album en ce domaine : ce qui est le cas de Pierre Alexandrine avec son « Amourante ». Ce dense ouvrage de 230 pages, édité chez Glénat, nous propose un voyage aussi palpitant qu’amusant à travers les époques et les lieux, en remettant en question notre obsession tout à fait compréhensible de plaire perpétuellement et de ne pas mourir…

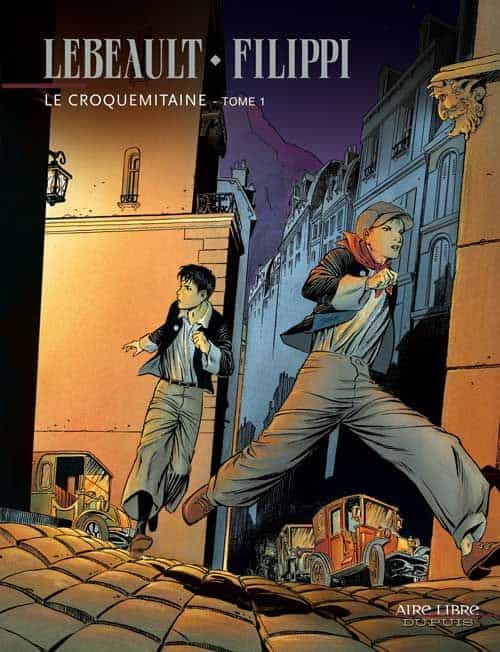

Lire la suite...LE CROQUEMITAINE de Lebeault et Filippi

La collection « Aire libre » de Dupuis comportait déjà de superbes réussites. On peut désormais y ajouter cette oeuvre d’une grande force qui, en scrutant les apparences théâtralisées d’une société hyperpolicée, se place sous le signe de l’utopie, ou plutôt de l’antiutopie.

Le récit débute sur une note classique rappelant les romans sociaux du XIXe siècle et les péripéties du Rémi de Sans famille : trois jeunes orphelins en fuite, dont la petite Clothilde qui est malade, pénètrent dans une bourgade pour y mendier leur pain et provoquent un scandale. Déjà le malaise pointe : Où sommes nous donc pour que l’on s’offusque ainsi à la vue de ces trois enfants affamés ? Les rues ne sont-elles pas trop immaculées ? Et que protègent ces policiers à la moustache hitlérienne et au costume tout droit sortis d’un spectacle de guignol ? Un monde formaliste où la pitié a été chassée par le respect de la bienséance, où le moindre larcin peut tourner au lynchage. Or, il apparaît rapidement que cette petite localité bien-pensante est en fait en proie aux dérèglements : derrière les apparences, le charme discret de la bourgeoisie pactise avec un monstrueux assassin que tous nomment à mots couverts le Croquemitaine.

D’emblée, la couverture nous plonge dans l’ambiance, avec deux gavroches en fuite dans un paysage urbain années 1900. La vue en contre-plongée place au premier plan de ce décor réaliste un pavage tout à fait régulier et d’une propreté inconcevable. La première vignette nous fait ensuite découvrir trois enfants surplombant, dans un cadre de verdure, une petite ville aux hautes maisons blotties derrière un mur aux pieds d’une montagne. Le ton est donné.

De fait, la ville est le véritable point central de l’album, sorte de réalisation utopique, hors du temps et de l’espace, qui évoque par bien des aspects les cités privatives surprotégées qui fleurissent actuellement aux Etats-Unis. Une ville sans tache, sans détritus, où chaque maison se dissimule derrière ses clôtures ; un monde à dominante masculine, récuré, hiérarchisé, rationalisé, mais pourtant rongé de l’intérieur. Tout n’y est finalement que trompe l’oeil, dans un décors de théâtre où les maisons n’ont parfois que l’épaisseur de leurs façades (vignette 1 page 8). Au demeurant, l’agglomération paraît fort à l’étroit dans ses murailles qui n’ont rien d’historiques mais qui ne sont rien d’autre qu’un mur de clôture qui la contient tout entière et l’empêche de déborder, autant qu’il la protège de l’extérieur.

A côté du cadre citadin, le fil directeur reste la souffrances des enfants qui, derrière des aspects idylliques (certaines maisons rappellent franchement celle des Aristochats de Disney et plusieurs scènes font penser à des tableaux impressionnistes, comme à la page 37), suscite un malaise, renforcé par des détails incongrus distillés à petites touches : les éléments architecturaux (pas nécessairement analysés consciemment à la première lecture mais créateur du sentiment d’insolite), dévoilent un univers de plus en plus décalé et inquiétant (voir page 38, où les formes tourmentées des balcons en fer forgé et des fenêtres, en véritable outrance du style nouille, renvoient à une sorte d’Art nouveau porté à son paroxysme ; et partout, des sculptures de créatures diaboliques, colonnes ou consoles serpentine p 10, 33, 40, etc., diables ailés p 42, chimère p 38, mascarons grotesques et féroces).

Le récit déroule en parallèle trois plans de narration : les affres des trois enfants, bientôt rejoints par une jeune femme, l’évocation de leur passé (les pages à la chromatique en nuances de rouges et de noirs), et la découverte du secret de cette ville sans nom. Rapidement, le scénario prend un tour tragique et l’arrivée, en fin de volume, d’individus louches à motos (des mercenaires aux allures de squadristes) interrompt le récit sur une note d’intensité dramatique accrue.

Le dessin, parfaitement encré, confirme tout le talent de Lebeault, styliste hors pair, aussi à l’aise dans les scènes d’ambiance que dans le rendu des émotions ou des courses poursuites. L’ensemble comporte de fortes réminiscences d’Horologiom dessiné par Lebeault (la puissance inquiétante de la machine anthropomorphe –en l’occurrence un monstre dont on ne verra dans cet épisode que les griffes d’acier–, le poids de la contrainte collective, les pathologies sociales nées d’une morale étouffante ne souffrant en apparence aucun manquement, l’irruption du dérèglement salutaire en la personne d’étrangers porteurs d’une innocence authentique) et n’est pas non plus étranger au Livre de Jack, de Filippi, à travers l’évocation des maltraitances et des rêves de l’enfance.

Mais les deux auteurs semblent atteindre ici à une dimension nouvelle, tout en maîtrise des effets mis au service d’une fable fantastique profondément humaine et dénonçant de manière subversive la morale des possédants. Le discours de psychologie sociale s’offre comme un complément à l’allégorie politique du Roi et l’oiseau, le dessin animé de Prévert. De quoi nous faire réfléchir sur nous même et sur les orientations de notre monde avide de perfection matérielle.

Joël DUBOS

Fabrice Lebeault & Denis-Pierre Filippi, Le croquemitaine, Dupuis, collection « Aire libre », janvier 2004, 12,94 euros.