Vivant depuis 25 ans avec Tanie — qui est aveugle d’un œil et qui, en conséquence, doit se démener tous les jours pour s’adapter de son mieux aux charges du quotidien —, le dessinateur et scénariste Marc Cuadrado a repris ses crayons pour nous expliquer comment sa courageuse femme fait face à sa déficience visuelle. Pour l’occasion, cet adepte du style gros nez — « Norma » chez Casterman et « Parker & Badger » chez Dupuis ou « Je veux une Harley » pour Frank Margerin chez Fluide glacial et Dargaud (1) — renoue avec la discipline graphique qu’il avait abandonnée depuis une dizaine d’années : passant à autre trait, plus semi-réaliste, où sa plume se fait alors tendre et émouvante… même s’il insuffle toujours sa lumineuse touche d’humour personnelle !

Lire la suite...« La Route » : l’apocalypse maintenant, de père en fils…

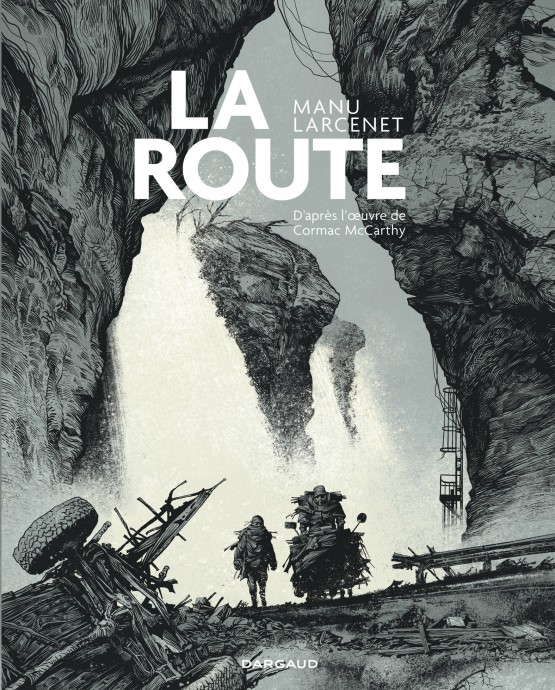

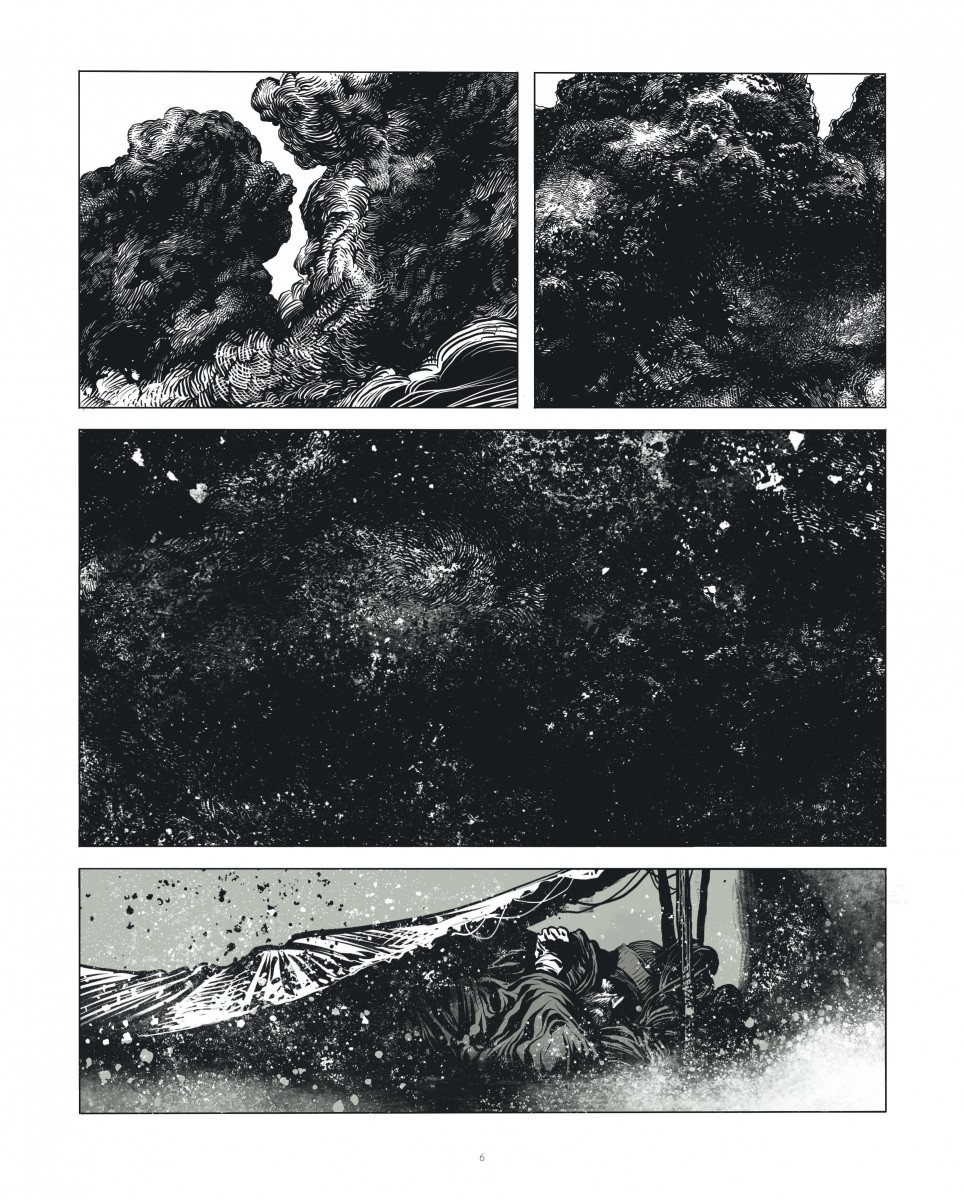

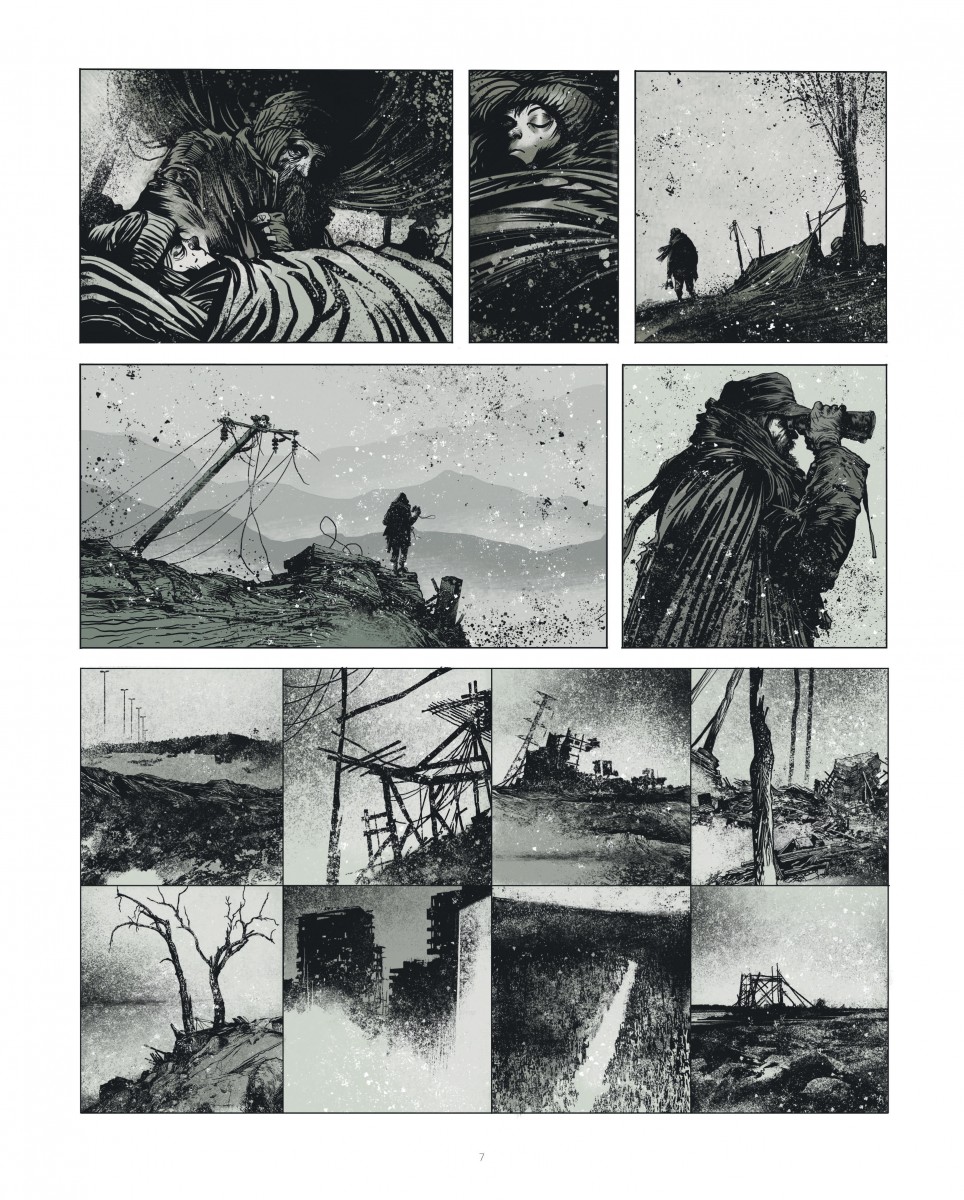

Après l’apocalypse, que subsiste-t-il ? Que nous reste-t-il ? Parcourant un monde de cendres et de cadavres, hanté de hordes sauvages cannibales, un père et son fils avancent vers les côtes du sud, tenaillés par la peur et la faim. Leur univers, réduit à un caddie rempli d’objets hétéroclites, confronte l’amour et le courage à la mort et à l’indicible. Transposant l’œuvre saisissante de Cormac McCarthy, Manu Larcenet compose un véritable chef-d’œuvre graphique. Puissant, angoissant et émouvant, « La Route » s’ouvre sur de noirs horizons : une odyssée au bout de laquelle, pourtant, brille encore une étincelle nommée espoir…

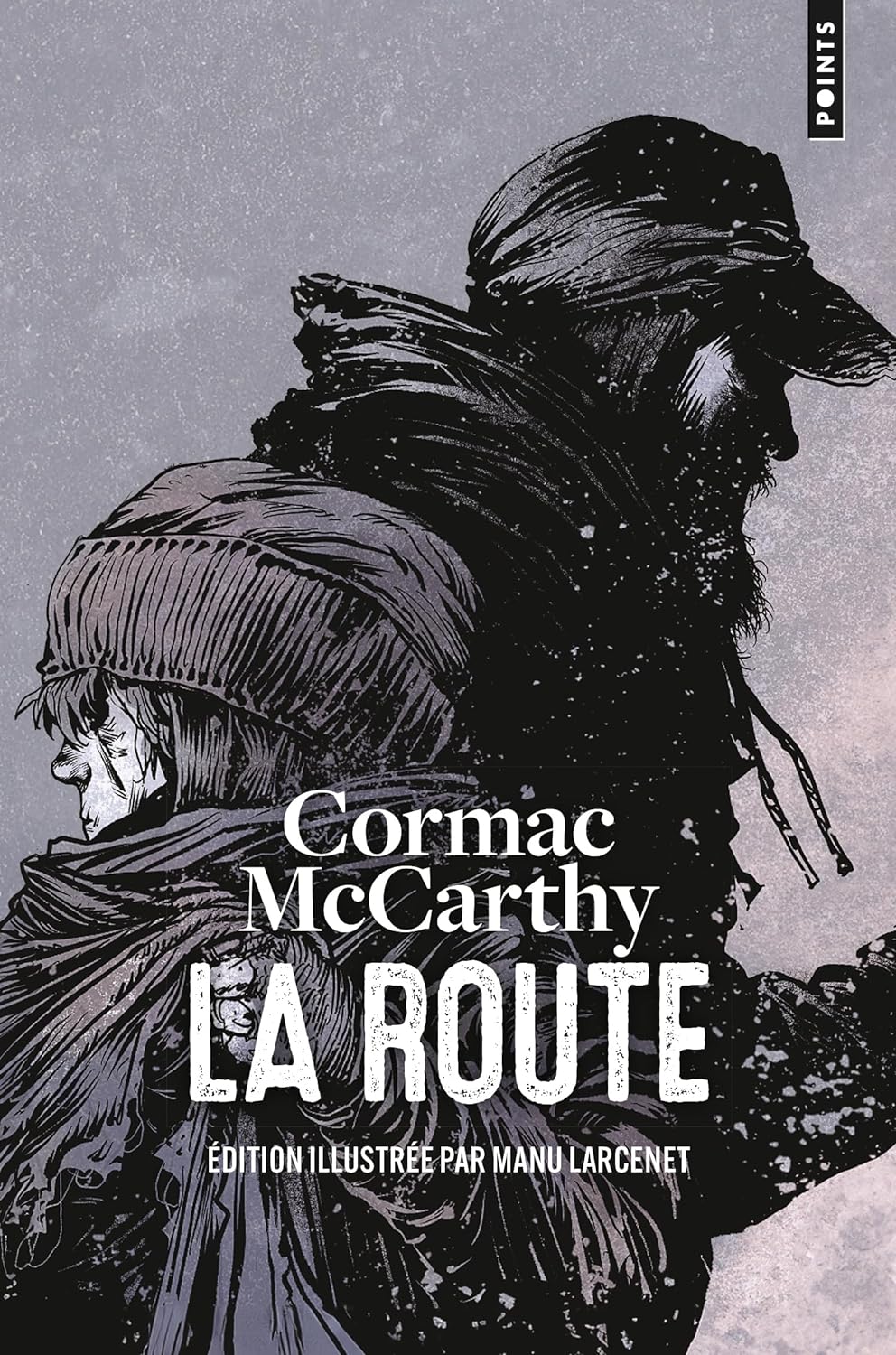

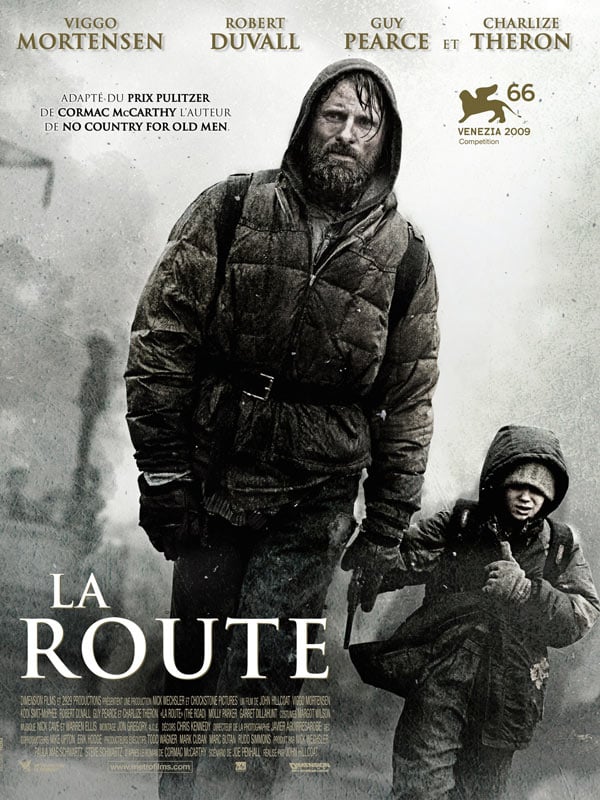

À partir de 1992, l’écrivain américain Cormac McCarthy (1933-2023) commence à rencontrer une renommée internationale avec son sixième roman, « De si jolis chevaux », adapté au cinéma en 2000. En 2005 et 2007, il signe deux autres romans majeurs de la littérature contemporaine avec « No Country for Old Men » et « The Road » : titres, là encore, portés sur le grand écran en 2007 (film par Joël et Ethan Coen) et 2009 (film de John Hillcoat, dans lequel Viggo Mortensen et Charlize Theron jouent les parents protégeant leur fils). Publié en France en 2008 par les éditions de l’Olivier, « La Route » reçoit partout un accueil public et critique dithyrambique : le roman est notamment récompensé du prix Pulitzer de la fiction, dès 2007. Il est actuellement réédité en poche (éd. Points) dans une édition collector, enrichie des illustrations de Manu Larcenet.

Du « Retour à la Terre » (2002-2019) et du « Combat ordinaire » (2003-2008) jusqu’à « Blast » (2009-2014) et au « Rapport de Brodeck » (2015-2016), bien des motifs évoqués dans la carrière et les albums de Larcenet semblent l’avoir mené sur « La Route ». Une évidence si l’on évoque de sujets aussi centraux que l’errance et la solitude, l’amour filial, le regard autocritique, l’angoisse et l’inéluctabilité de la mort, la confrontation à l’inconnu, la trouble poésie du chaos (voir « Thérapie de groupe »), la réflexion sur le paradis perdu, l’instinct de survie, le temps des épreuves et l’insoluble question de la place du père.

Comme en témoigna McCarthy lui-même, en 2007, c’est ce dernier sujet qui fut la source d’inspiration principale de son roman : devenu père à un âge avancé (73 ans), l’auteur vécu la difficile expérience consistant à entretenir des relations avec son fils. Dans le métaphorique « La Route », un cataclysme inconnu (probablement une guerre atomique) a totalement dévasté le monde, en faisant disparaitre 95 ou 99 % de l’humanité. La faune a presque totalement été anéantie, et ce qui ressemble à un hiver nucléaire masque en permanence le soleil, recouvrant de cendres la totalité du paysage. Réduits à l’état de cadavres ambulants, des survivants squelettiques se terrent ou errent sur les routes, en ayant régressé au point de pratiquer le meurtre et le cannibalisme pour se nourrir. Un père (« l’homme » chez McCarthy) et son fils (« le petit ») tentent d’atteindre l’océan, en poussant dans un chariot de supermarché leurs maigres ressources, sans cesse convoitées… L’adaptation cinématographique reprend peu ou prou l’ensemble de ces éléments, en éclairant un peu plus le drame originel, dans une forêt aux arbres calcinés où aucun animal n’a survécu. Là encore, les personnages principaux n’ont aucun nom, tandis que la relation père-fils est directement confrontée à l’horreur omniprésente.

Loin d’être le seul roman ou film post-apocalyptique, le récit de « La Route » pourra notamment être rapproché d’autres œuvres telles « Ravage » (René Barjavel, 1943) et « Je suis une légende » (Richard Matheson, 1954), tout en ayant à son tour pu inspirer à divers degrés « Le Livre d’Eli » (film d’Albert et Allen Hugues, 2010), « The Walking Dead » (comics de Robert Kirkman, Tony Moore et Charlie Adlard en 2003 ; série TV depuis 2010), « The Last of Us » (jeu vidéo développé par Naughty Dog et Sony en 2013 ; série HBO en 2023) ou « Light of my Light » (film de Casey Affleck, 2019).

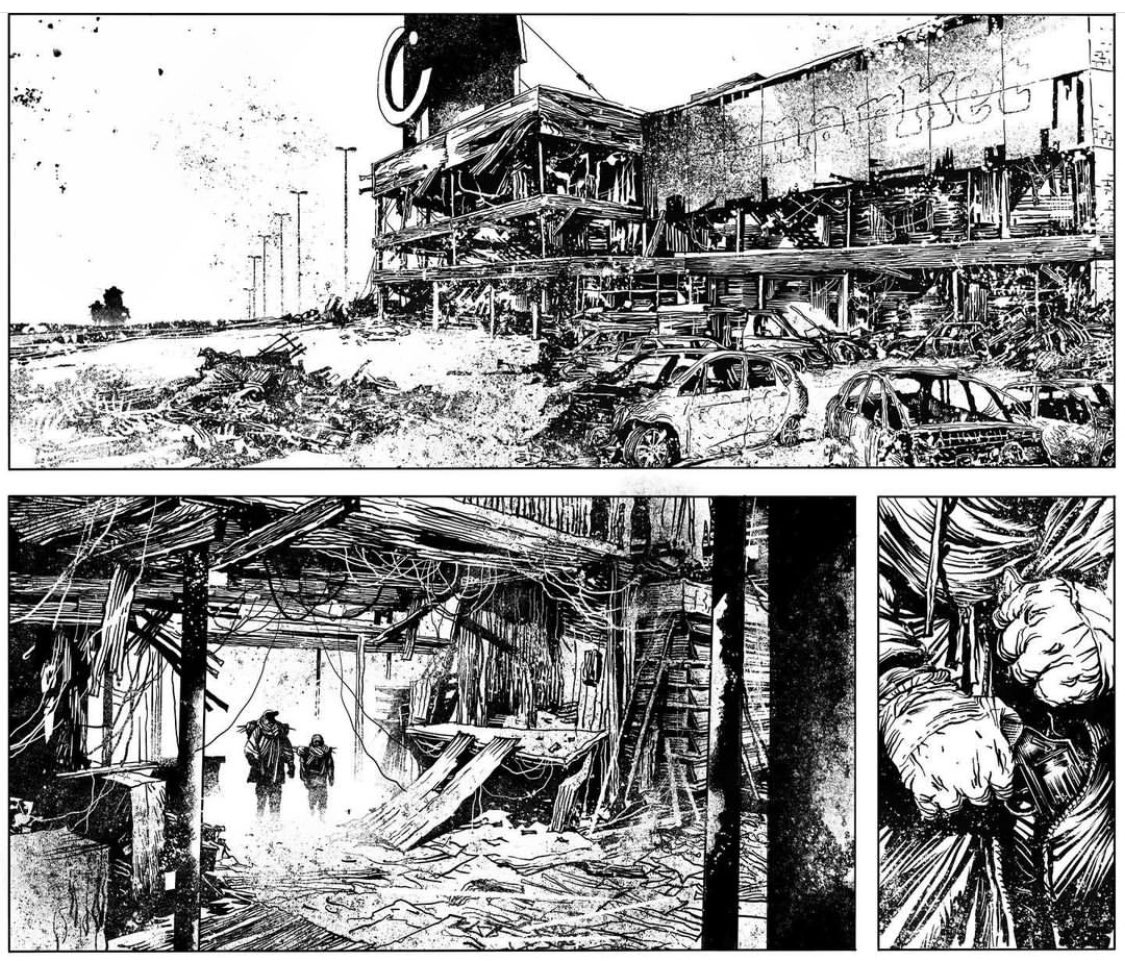

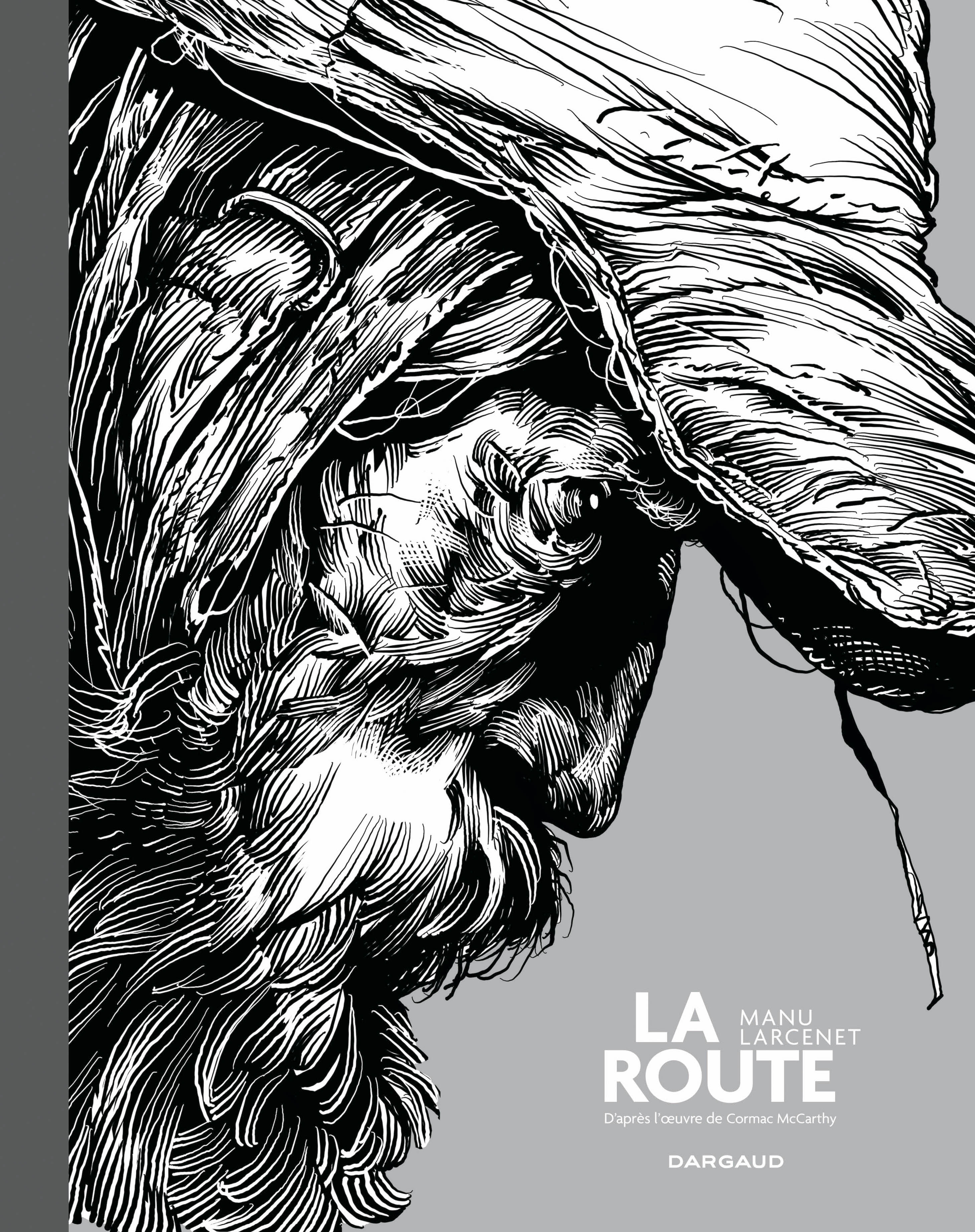

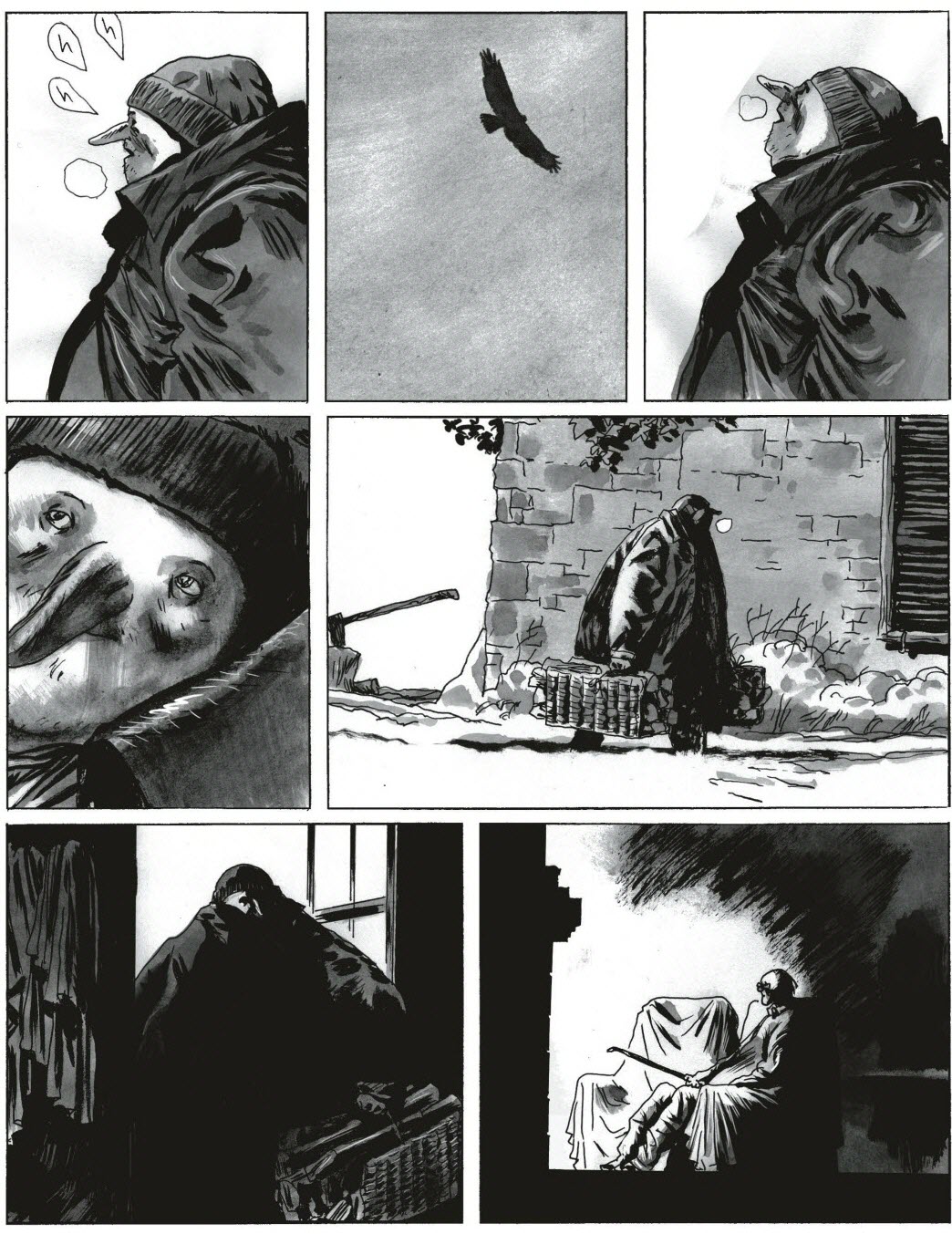

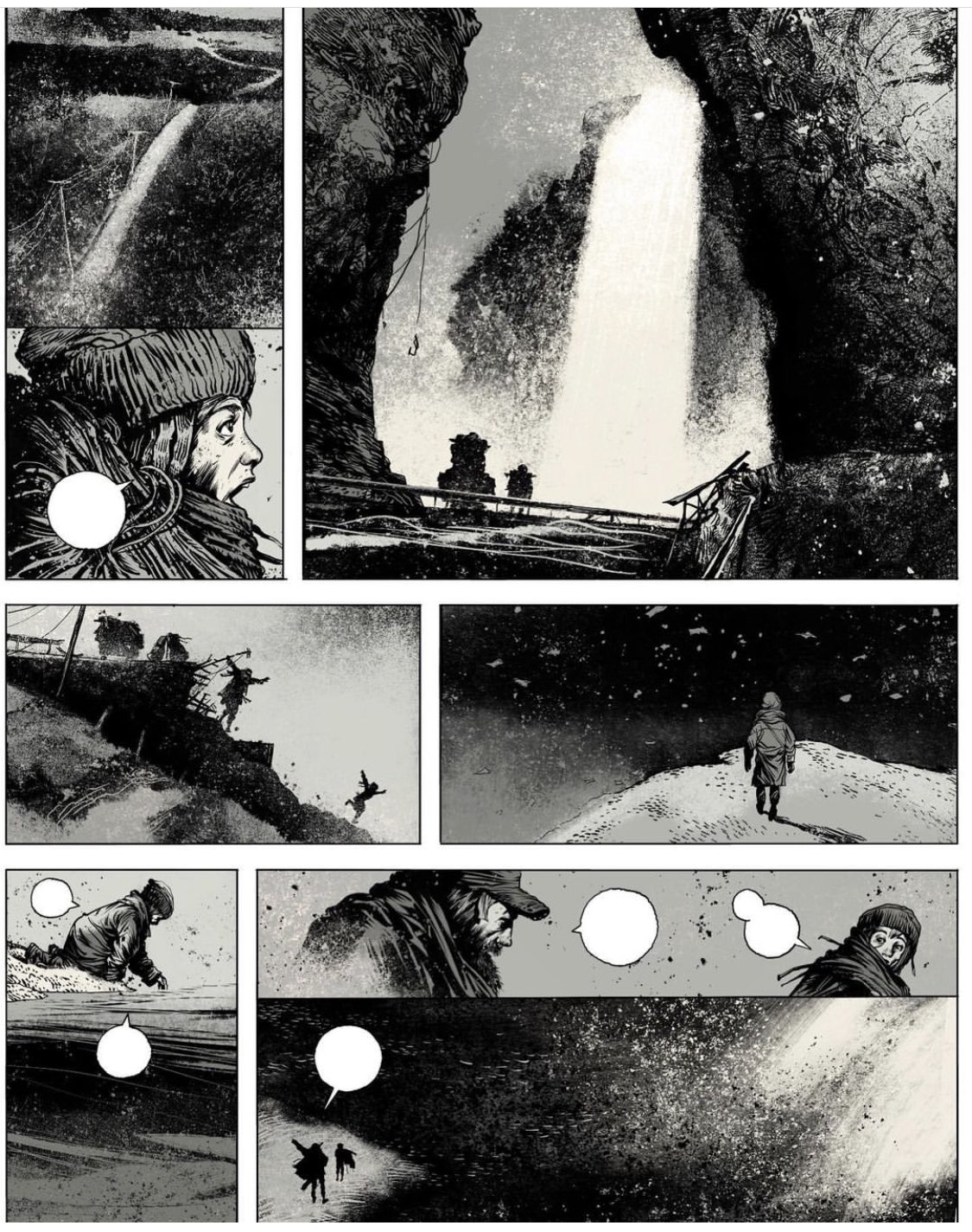

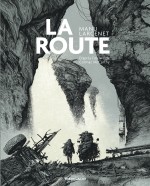

En reprenant pour sujet principal la quête impossible d’un père et de son enfant, Manu Larcenet dédouble la réflexion en portant notre regard de lecteur, case après case, sur les affres d’une humanité aux pieds d’argile, hantée par un paradis perdu et le retour à la barbarie. En couverture de la version classique, mi-zombis et mi-momies, deux corps avancent dans un monde de bétons éventrés et de ferrailles tordues, qui témoignent à leurs manières de la fin des temps. Entre ombres et poussières, passé et futur n’existent plus vraiment et seul semble encore compter l’instant immédiat, celui de la survie sinon celui de la lutte contre une menace, invisible mais cependant omniprésente. Le seul espoir sera entretenu par le rapprochement du duo (un adulte et un enfant, d’après la différence de taille), le cheminement entrepris (malgré la déclivité oblique et les obstacles) et les chutes d’eau de l’arrière-plan, toutes preuves d’une force en action, bien au-delà des blocs de pierre ou de l’anéantissement monstrueux ainsi mis en scène. Le gros plan sur le profil du père, vieilli et abimé prématurément par les épreuves, la casquette et la psyché en lambeaux, envahit le visuel choisi pour l’édition en noir et blanc (176 pages contre 160 pour l’édition classique). On y devine néanmoins, là encore, le tableau de la relation entre le père et son fils, liés par l’obligation de survie, les promesses faites l’un envers l’autre et le désir de perpétuer la mémoire ou la culture, dans un temps de ténèbres et de désespoir. Destinées à de rendre compte de ces différents axes, les planches composées par Manu Larcenet (entre encrages et planches numériques) sont littéralement à couper le souffle : puissance émotionnelle, jeux de regard, silences entêtants, détails graphiques réalistes, clairs-obscurs, taches de couleurs (ici une cannette inattendue, là les reflets d’un incendie) et étincelles de vie, subtilité du séquençage, tout entre à vrai dire en parfaite symbiose pour traduire au mieux cette longue route de la condition humaine. Convoquer l’absurdité du « Mythe de Sisyphe » (Albert Camus, 1942) n’est pas de trop, exprimer le terme de chef-d’œuvre non plus. Après les neiges éternelles du « Rapport de Brodeck », gageons en effet que les cendres de « La Route » ne vous quitteront pas de sitôt : « Réfléchis à ce que tu mets dans ta tête… »

Philippe TOMBLAINE

« La Route » par Manu Larcenet, d’après Cormac McCarthy

Éditions Dargaud (28,50 €) – EAN : 978-2-205208153

Parution 29 mars 2024

Édition spéciale noir et blanc

Éditions Dargaud (39 € ; 176 pages) – EAN : 978-2-205212136

Parution 29 mars 2024

Bonjour

Je vais me le procurer très très vite…

Parmi les romans de Cormac McCarthy il y en a un qu’il faut lire absolument : Méridien de Sang. Un livre d’une noirceur absolue, terrifiant sur l’âme humaine, dans des décors de western sublimés par une écriture étouffante. Et Stephen King, dans son excellent dernier roman « Holly » y fait référence avec enthousiasme au détour d’une page.

Bonjour,

La route, c’est d’abord et surtout l’écriture, le style magnifique de Cormac McCarthy. Le thème est bien traité certes, mais c’est avant tout un roman extrêmement bien écrit. Je ne doute que l’adaptation en bd par Larcenet sera remarquable vu son talent, mais ce ne sera pour moi qu’une nouvelle (après le film) interprétation du texte de McCarthy, que je recommande vivement.

Après lecture du roman puis de la bd, je trouve que dans le roman la beauté de l’écriture contrebalance l’horreur de la situation des deux personnages, alors que dans la bd les images accentuent l’horreur de la situation des deux personnages.

Je ne suis pas du tout d’accord avec les avis ci-dessus ; Mc Carthy a un style sans style, ses livres ne reposent que sur des dialogues mal écrits pour rendre le côté « petzouille » du sud …. Sans compter que le traducteur essaie de faire le malin en voulant rendre ce côté « petzouille », mais il n’est que traducteur n’est-ce pas ? …et ça tombe souvent à plat ! d’ailleurs, les Nobel n’ont pas apprécié Mc Carthy et consorts, d’où leur prix décerné à … Mr Zimmerman ! Aussi, j’attends avec impatience la vision de Manu Larcenet, qui, à mon avis, ne pourra qu’être supérieure à l’original !

Si vous le dites… Je comprends que l’on soit insensible au style d’un écrivain, mais là je vous trouve très sévère dans votre jugement. Franchement comme écriture il y a bien pire, et obtenir le prix Pulitzer ce n’est quand même pas rien. Quand à trouver l’adaptation d’une œuvre supérieure à l’œuvre originale elle-même, désolé mais je trouve que cela n’a pas beaucoup de sens.

Cher écrivain : on ne dit pas » petzouille » mais » pedzouille » terme familier et péjoratif pour désigner un paysan. Sympa de votre part. Qui plus est du » sud « …Et pourquoi pas du nord, de l’est où de l’ouest ? Quand à votre analyse ( si on peut appeler ça comme ça) du style de l’écrivain et vos propos sur le traducteur, ils sont vides ne vous en déplaise . Lisez bien Méridien de Sang et vous verrez qu’il y a peu de dialogues. Je pense que vous vous êtes arrêté à ça comme, a contrario ,d’une bande dessinée dont on ne regarde que les images. J’espère également que Manu Larcenet lira votre profonde analyse. Il appréciera certainement la condescendance dont vous faites preuve vis à vis de l’auteur de La Route. Bien à vous.

Petzouille est autant attesté que Pedzouille (voir le Larousse) ! du sud pour le sud des Etats-Unis ! petit extrait de La Route, un passage censé être très profond :

Il faut que tu portes le feu.

Je ne sais pas comment faire.

Si, tu sais.

Il existe pour de vrai ? Le feu ?

Oui, pour de vrai.

Où est-il ?

Je ne sais pas où il est.

Si, tu le sais. Il est au fond de toi. Il y a toujours été. Je le vois.

Larcenet va nous rendre ça par la force de son dessin, j’en suis sûr !

« Tache de couleurs ». Sans accent circonflexe.

« Tâche » veut dire « travail à accomplir ». « Tâche de couleurs » ne veut donc rien dire.

Pourquoi les Français font-ils systématiquement des fautes avec cet accent ?

La Route marque la fin de l’Histoire. Il n’y a plus rien à raconter, plus rien à dire, plus d’avenir, de projets, la survie au jour le jour comme seul horizon, par réflexe plutôt que par réel désir de prolonger le cauchemar. Le retour à l’animalité. Le langage a disparu car il n’y a plus rien à communiquer.

Dommage que ce roman terrifiant se termine sur une happy end. Mc Carthy semble avoir été pris d’un scrupule religieux qui gâche à mon sens le nihilisme du propos.

Le film qui en a été tiré est plutôt mauvais. Il entre dans les codes hollywoodiens.

« La Terre des fils » de Gipi me paraît s’en inspirer, notamment sur le travail du langage.

« Méridien de sang » est épouvantable. Il préfigure la trilogie des confins. Il faut s’accrocher pour le lire car il regorge de complaisance dans la violence. Le style passe du dépouillement total à un lyrisme qui ne raccorde pas. C’est assez bizarre.

Et Mc Carthy me semble avoir un grave problème avec le Mexique et ses habitants, bien qu’il y ait vécu. Sa vision est pour le moins raciste. Le pays est vu comme un défouloir, lieu de toutes les bassesses humaines.

Pour moi ses meilleurs livres sont « De si jolis chevaux », « No country for old man » (très fidèlement adapté par les Cohen) et « La Route ».

J’attends de voir si Larcenent a fait des progrès en dessin (pas taper). Parce que mettre des hachures et des taches d’encre (sans accent !) partout peut aussi servir de cache-misère, comme dans Brodeck.

En tout cas, cela se vend trés bien, Dargaud doit les réimprimer!

Je n’ai pas encore lu « la route », mais ça ne saurait tarder.

Quant à écrire : « Parce que mettre des hachures et des taches d’encre (sans accent !) partout peut aussi servir de cache-misère, comme dans Brodeck. », il faut oser.. Je mets ça sur le compte d’une petite provoc destinée à relancer le débat !

ça me fait penser à ce qu’écrivait un journaliste, tenant du bon goût, dans une feuille parisienne, quand Cézanne put exposer 2 oeuvres au Salon, grande expo patronnée par l’Académie des Beaux-Arts : le peintre, dont on connaît l’influence sur l’histoire de la peinture, y est présenté comme le maître de tous ceux qui peignent avec « un couteau, une brosse, un balai ou tout autre instrument ». Amusant..

Pour en revenir à Brodeck, je l’ai lu dans un premier temps, puis relu en m’attardant. Tous les albums ne me donnent pas forcément cette envie.

Il faut dire que les hachures et les taches (sans accent), j’adore, et comme il y en a partout, je suis comblé !

Sur Brodeck, pour comprendre de quoi je parle, attardez vous plus longtemps, si possible aux bons endroits.

J’ai lu La Route, il y a moins de cache-misère. Le traitement graphique est fluctuant mais se tient dans l’ensemble.

Beaucoup moins touchant que le roman, on reste plutôt en retrait. En tout cas, j’ai trouvé le résultat moins terrifiant que « J’ai tué le soleil » de Winshluss qui, lui, communique un réel malaise.

Je m’interroge d’ailleurs sur l’approche. Larcenet adapte un roman rédigé dans un style étique en déployant un graphisme éblouissant qui en met plein la vue. Soit l’exact contraire de l’intention de McCarthy. Il serait sans doute intéressant de l’interroger sur ce paradoxe qui consiste à éblouir, là où l’œuvre originale optait pour l’obscurité la plus opaque et rejetait toute concession (sauf sur sa fin).