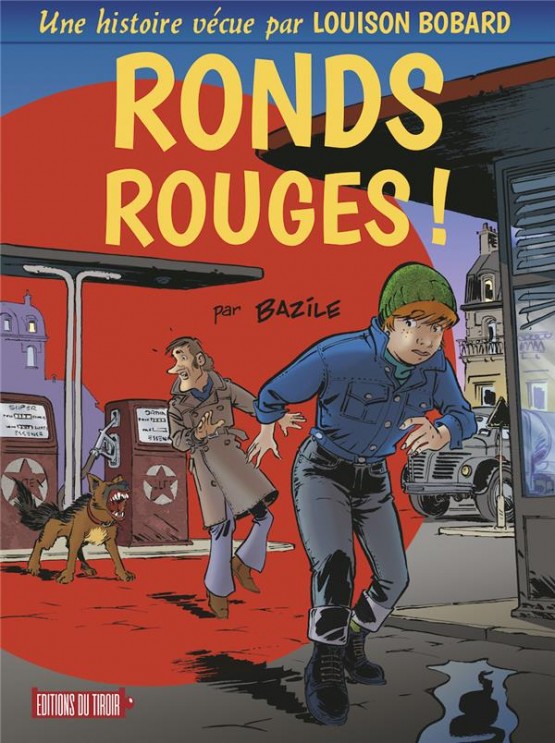

Elle s’appelle Louison : Louison Bobard. Évidemment, c’est un pseudo, ce que découvre son collègue journaliste : Yves-Portat Remington. Lui, ce n’est pas un pseudo ! Tous les deux sont les héros de la nouvelle série concoctée par Bruno Bazile, et ça démarre au printemps 1967, sur les chapeaux de roue, et même, « à tombeau ouvert »…

Lire la suite...CONNAISSEZ-VOUS « BRINGING UP FATHER » ?

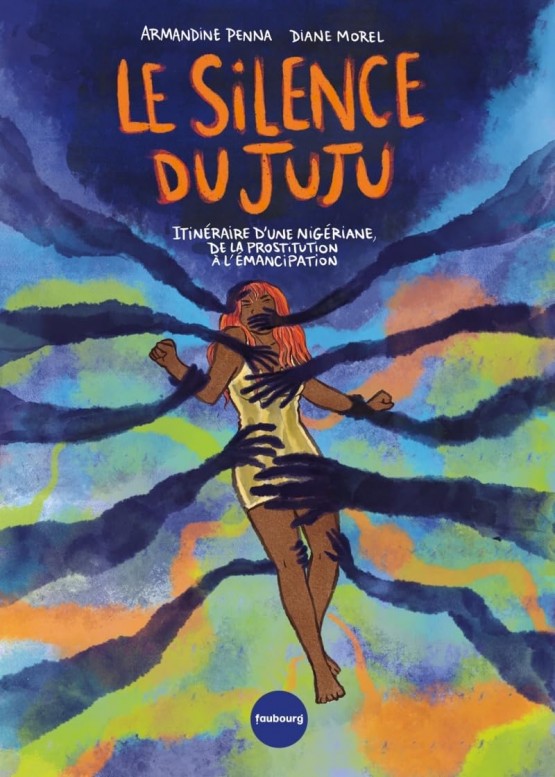

« Le bel esprit… n’est le plus souvent que l’art de donner à une pensée commune un tour sentencieux » (Maupertuis, Discours sur les devoirs de l’académicien, Berlin, 1747). Comment ne pas évoquer ces lignes, avant d’entreprendre la lecture de Bringing Up Father ?

Émigré irlandais, il était maçon (son terrible accent déforme les mots : my devient me, par exemple), elle, simple blanchisseuse. Un heureux tirage au sort à la loterie, et les voilà millionnaires. Ils s’installent sur la 5e Avenue. De leur sublime appartement, on découvre les beaux quartiers de Manhattan, les enseignes lumineuses, les gratte-ciel…

Le couple s’entoure des objets les plus luxueux et habite un véritable palais : vases de Chine, commodes anciennes, mobilier à marquetterie éblouissant dans le style des années vingt-cinq-trente, tentures, lustres clinquants, fauteuils en cuir repoussé… Le petit chien Pom-Pom leur tient compagnie. Les domestiques nombreux s’affairent à leur service avec toute l’efficacité requise.

Jiggs, ou plutôt le respectable Mr Jiggs, désormais revêtu de son complet-veston, d’un chapeau haut-de-forme, ne se sépare plus de sa canne et de son cigare. Il semble confortablement installé dans son univers embourgeoisé. Mais il n’a pas perdu ses mauvaises habitudes. Il aime les choses simples : boire un verre ou jouer aux cartes chez Dinty Moore, le bistrot du coin, avec ses vieux copains, Casey, Sweeny, Larry O’Girity ; déguster son plat préféré, le corned-beef aux choux. Il a une fille, Norah, qui, elle, s’accommode fort bien de la nouvelle vie de ses parents. Jolie comme une gravure de mode, elle baisse pudiquement les yeux mais sait parfaitement mettre en valeur ses charmes. Sa passion ? renouveler à l’infini une garde-robe déjà bien fournie ; et l’on voit défiler sous nos yeux, un véritable défilé illustrant toutes les fashions de ces années-là. Elle ne manque pas de se faire connaître des milieux mondains et parvient à épouser un lord anglais qui d’ailleurs disparaît bientôt. Elle voudrait faire de son père indigne un gentleman et ne comprend guère son goût pour les milieux humbles. Son frère, Sonny, ne fait que de brèves irruptions. Il faut dire que son air abruti n’incite pas à de longues fréquentations. Tantôt collégien sans avenir, tantôt recrue de l’U.S. Army – en 1942 –, il s’entiche d’une de ces bêcheuses insipides qui ne trouve rien de mieux à faire que de lui donner un fils, affreux et insupportable nourrisson criard et vociférant.

Reste, dans ce panorama familial, la mère. Ah, Maggie ! Margaret, quant à elle, admet difficilement son ancienne condition. Certes, elle a de jolies jambes. Mais quel faciès ! Toujours enfarinée de produits de beauté en tout genre, affublée des chapeaux les plus farfelus. Et quel caractère ! Égoïste, irascible, tyrannique, acariâtre, vaniteuse. Et quelle insouciance ! S’intégrer au grand monde demeure sa principale préoccupation. Ses rêves ? les mondanités, les réceptions fastueuses. Ses activités ? jouer au bridge, aller au théâtre, se revêtir des robes selon la dernière mode, dépenser l’argent du ménage. Que de futilités !

Mais que faire d’un mari qui ne jure que par la soupe aux choux ? Eh bien, il suffit de l’enfermer à double tour pendant ses escapades nocturnes et lui assener des remarques hostiles. Pauvre Jiggs, si humain, si compréhensif, si attendrissant. Entre la fille et l’épouse, le voilà mis à l’épreuve de l’école des femmes ! Il ne reste plus guère que la possibilité de s’échapper par la fenêtre et fuir par les rues pour retrouver ses bons compagnons. Mais la supercherie est vite découverte.

Georges McManus, dit Geo, décrit avec verve, aisance et perfection, d’une part, les milieux huppés new-yorkais et leurs penchants pour l’ostentation, de l’autre, les ouvriers et leurs familiarités. Chaque personnage fait l’objet d’une analyse sociologique. Plus qu’une comédie de mœurs, la série décline les modes de vie américains au cours de la première moitié du siècle, dans un esprit frondeur et moqueur ; elle en dissèque les rapports de classes, l’attitude des êtres selon leur extraction ; les travers de la société de consommation naissante et son goût déjà affirmé pour le gadget. L’intrigue n’est pas toujours suivie, bien que certains épisodes soient plus élaborés et suivent de jour en jour l’évolution du couple, notamment au cours de leurs pérégrinations aux États-Unis ou autour du monde. Jiggs fait de nombreux voyages, au Japon et en Europe notamment. On le voit aux courses à Auteuil, ou tentant désespérément de se faire comprendre dans le bars et les restaurants parisiens. Le comique provient d’un profond contraste entre les deux êtres, Jiggs et Maggie, qu’un subit changement social oppose. Les historiettes se succèdent ainsi en multipliant les variations autour de ce schème directeur.

Car c’est au théâtre qu’il convient de se référer. Selon les propos de Georges McManus lui-même, The Rising Generation, pièce de théâtre découverte dans son enfance à Saint-Louis, en 1895, est à l’origine de la bande dessinée. Les textes s’inspirent en effet de nombreux mots d’auteur, les dessins de trouvailles scéniques : un personnage semble, par exemple, descendre des cintres et passe de bandeau en bandeau qui représentent en fait les étages d’un immeuble. Ainsi trouve-t-on des allusions à Georges Feydeau dans le rythme et les rebondissements inattendus, ou à Eugène Labiche par l’humour bon enfant et la vivacité des réparties. Mais on ne peut s’empêcher de penser à Molière et à ses femmes savantes. Quant au ton léger, satirique, bourgeois avec un brin de misogynie, il évoque nécessairement Sacha Guitry.

Du style graphique, toujours égal à lui-même, et cela depuis le début, c’est dans la formation de McManus qu’il puise sa richesse. Rédacteur et dessinateur de mode, l’auteur nous dévoile, au cours des années, toutes les tendances vestimentaires. Il s’agit d’un véritable travail de styliste dans lequel il campe ses personnages avec talent. Les figures vigoureusement découpées et les visages subtilement caricaturés profitent d’une solide connaissance des affiches et des illustrations européennes. Les intérieurs et le mobilier s’inspirent de l’art décoratif et du courant des décors baroques en vogue dans les années trente. Une particulière attention est portée aux arrières plans en fonction de la scène. Un personnage, dans un tableau sur un mur, par exemple, s’échappera de son cadre, mimant l’action des protagonistes. À cet égard, Pierre Couperie, dans un article de Terre d’Images, fait le parallèle de ces mises en pages avec les décors d’Orson Welles dans Citizen Kane et de l’architecture intérieure du château de William Randolph Hearst, employeur de McManus, à San Simeon en Californie. McManus développe donc un univers très personnel, mêlant le réalisme à l’humour, la modernité à une certaine nostalgie.

Le family strip met en général en évidence les disputes conjugales : en 1902, dans Mrs Biggerhalf and Her Smaller Half, courte série du World, Kahles avait déjà abordé le thème ; en 1910, George Harriman, dans The Dingbat Family, y développe le nonsense ; Cicero Sap et Homer Hoopee, de Fred Locher, dans les années trente, différencie l’homme, responsable à son travail, de la femme qui gouverne à la maison. Mais McManus crée un véritable classique du genre.

Déjà avec les Newlyweds, en 1904, il avait mis en scène un garnement, Snookums, dont les parents passaient tous les caprices les plus extravagants. L’univers de la riche bourgeoisie se déplace ici chez les parvenus. Certains personnages étaient déjà présents dans d’autres bandes dessinées en 1911. Née le 12 janvier 1913, publiée dans l’American Journal de Hearst, la série est d’abord épisodique. En 1916, les parutions deviennent quotidiennes. Les lecteurs eux-mêmes la rebaptisent Jiggs ou Jiggs and Maggie. La diffusion se nationalise. Elle est complétée par une page dominicale le 14 avril 1918. Dans le milieu des années trente, McManus est assisté par Zeke Zekely. À la mort de son auteur, en 1954, les pages dominicales seront reprises par Bill Kavanagh (pour les textes) et par Frank Fletcher (pour le dessin) ; le strip quotidien par Vernon Greene (toujours pour le dessin) – il avait déjà travaillé avec McManus 1934 –, remplacé, à sa mort en 1965, par Hal Campagna (dit Camp), en 1980, par Frank Johnson, puis par Warren Suttler. Malgré le talent de chacun d’eux, la série perd peu à peu son entrain.

Éditée par le King Features Syndicate et Opera Mundi, elle sera reprise dans de nombreuses rééditions, dans les années vingt, en comic books (de 1917 à 1934 chez Star Co., Cupples and Leon Co. et Emblee Publ. Co.).

En 1917-1918, un dessin animé est exécuté en collaboration avec Émile Cohl ; des longs-métrages se succèdent, réalisés par par la Metro-Goldwyn-Mayer (en 1928), Christie Brothers, Vitagraph et Monogram (de 1946 à 1950). Dans quatre de ces films, McManus interprète lui-même Jiggs.

Des pièces de théâtre, des feuilletons radiophoniques (avec Agnes Moorehead pour Maggie) élargissent encore les spectateurs et les auditeurs de la série.

En France, elle paraît, à partir de 1936, sous le titre La Famille Illico dans Robinson, puis, à la Libération, dans l’hebdomadaire Lectures pour tous, et, pendant plus de trente ans, dans L’Aurore. Elle sera aussi publiée en recueil par la Serg (un supplément de Phénix, en 1972), éditée par Hachette (avec des planches de Fletcher en 1973-1974), puis par Glénat (1980), aux éditions Futuropolis, en 1980 (tomes I et II) et 1985 (tome III), et dans la collection « J’ai lu » (1988). En Italie, le Corriere dei Piccoli lui donne le titre d’Archibaldo e Petronilla : les ballons, selon le goût italien, sont remplacés par des textes en vers. En Espagne, enfin, c’est l’Educando a Papa qui se charge de sa publication. Première bande dessinée à connaître un tel internationalisme et un tel succès, on la trouve dans plus de cinq cents journaux et en vingt langues (européennes, asiatiques et d’Amérique du Sud).

De plus, elle aura un large impact. On peut citer Eugène Giroud, dit Gire, avec La Pension Radicelle, (de 1947 à 1968). Certains éléments humoristiques et réalistes influencent Hergé ou, aujourd’hui, Joost Swarte. Le contre-pied, ce pourrait être Blondie de Chic Young, mais là, il s’agit non plus d’une ascension sociale, mais, au contraire, d’une régression.

Nathalie Michel