Les vacances sont à l’origine d’œuvres passées à la postérité en littérature : celles de Marcel Pagnol en Provence ou de Harper Lee, cette fois-ci en Alabama, mais aussi au cinéma dans la colonie de « Nos jours heureux » ou encore en « Juillet-août » et dans « Un petit truc en plus ». La bande dessinée a, elle aussi, puisé dans cette thématique et nous nous retrouvions, entre autres, pour « Les Beaux Étés » ou avec « Du sable dans le maillot ». Un nouvel album édité par Fluide glacial nous invite cette fois pour « Les Vacances chez Pépé-Mémé », en compagnie de Guillaume Bouzard.

Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°97 (14/11/2009)

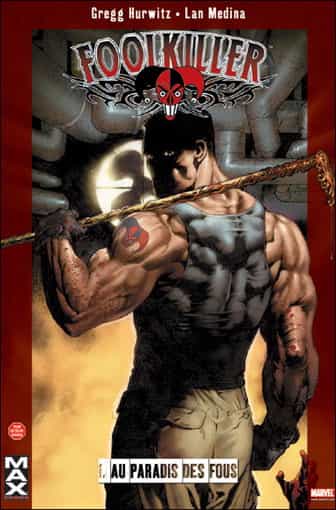

Cette semaine, ça fait mal, avec FOOLKILLER.

FOOLKILLER vol.1 : AU PARADIS DES FOUS (éditions Panini Comics, Max).

FOOLKILLER vol.1 : AU PARADIS DES FOUS (éditions Panini Comics, Max).

Âmes sensibles s’abstenir. Le comic dont nous allons parler aujourd’hui est réservé à un public très zaverti. On y tranche doigts, mains, bras, jambes avec une facilité et une constance déconcertantes. Ça sswtt, wwhhtt et ffftt à tout va (bruit discret de la lame suraiguisée). Foolkiller s’inscrit totalement dans cette récente vague de comics très adultes où les violences physiques et verbales sont légion, entendant combattre le mal par le mal, sans langue de bois ni concessions, en employant la dialectique et l’esthétique de la violence pour enfoncer le clou et montrer qu’un chat est un chat. On ne parle pas de l’horreur du viol en éludant la nature même du traumatisme. Mais, forcément, apparaissent alors le fameux danger de la complaisance dans la violence, l’éventuelle hypocrisie de ces « auteurs lucides provocants humanistes » devenant finalement ce qu’ils combattent, la nécessité ou non de montrer, de dire, afin de faire comprendre, bref, la question de la gratuité de la violence et de l’éthique dans la dénonciation. Ce débat ne date pas d’aujourd’hui, le syndrome Inspecteur Harry étant toujours vivace. En fait, tout dépend de l’auteur et de la qualité de son propos. Dans ce genre d’œuvres, lorsqu’il y a une vraie qualité littéraire, un propos intéressant et évolutif, et la mise en place de différents niveaux de lecture, le message humaniste de l’auteur transparaît sans le moindre doute sur la nature réelle de ce qu’il articule. Ainsi, lorsqu’on lit l’excellentissime série Transmetropolitan de Warren Ellis et Darick Robertson, on sent exactement ce qui est exprimé dans l’outrance d’une situation, d’une parole, d’une vision : un cri de rage et un besoin de recul. Car on sait bien qu’on ne fait que hurler dans l’oreille des sourds. Car le monde continue d’aller comme il va, maintenu dans l’asservissement par cette folie quotidienne acceptée comme normalité, cette violence physique et morale que tout le monde semble accepter. Faut-il être fou pour accepter tout ceci de la part des fous… Voilà exactement le propos de Gregg Hurwitz, l’auteur, qui ne laisse aucun doute planer en faisant citer à son personnage une phrase de Shakespeare: « Le fou se croit sage, le sage se sait fou. » On pourrait aussi penser aux Chroniques de la folie ordinaire de Bukowski… En réponse à ces questionnements si anciens mais toujours d’actualité et se profilant à l’infini, Foolkiller fait monter les choses d’un cran et exprime une éventualité ultra violente ne résolvant rien pour autant ; non pas dans l’extermination physique d’un facho mais bien dans ce germe humain qui ne cesse de perpétrer la folie de la destruction là où elle devrait se construire dans une certaine lumière. Foolkiller (tout est dans le titre) est une réponse radicale et jusqu’au-boutiste à ce qu’on tolère d’intolérable. En refermant le bouquin on sait bien que toute cette violence en retour n’est qu’un leurre dans l’éradication du mal. Non, ce qui reste quand on a refermé le bouquin c’est que cette histoire a de nouveau insufflé en nous des questionnements primordiaux dans notre vision du monde, et ce qui nous constitue encore dans l’éthique de soi et des autres. Oh, je sais, vous allez me dire que j’ai de bien grands discours, pour parler d’une BD qui raconte l’histoire d’un type menant une justice expéditive à grands coups de décapitations et de démembrements, qu’à ce moment-là on pourrait dire la même chose de certains films de Charles Bronson, et enfin que je me persuade d’être dans une analyse objective et bien-pensante qui ne serait qu’une légitimisation intellectuelle d’une œuvre violente en tous points. J’avoue qu’au bout de la vingtième tête tranchée et d’une nouvelle scène d’horreur physique, je me suis dit « bon, bah ouais, ok, houla, hum, ouille, bon, on a compris, je crois, là ». Mais ça continue. Et on continue de lire. Et ça nous fait quelque chose. Non pas par une éventuelle fascination de la violence, justement, mais bien par l’appétit de savoir où tout ça va nous mener, et ce qui va arriver aux personnages. Car j’y viens, voilà. Tout ceci ne tient que parce que Gregg Hurwitz a su écrire un récit ayant une réelle épaisseur, une vraie approche humaine des situations. Avant d’écrire des scénarios de comics, Hurwitz est avant tout un écrivain. Et ça se sent. Nous ne lisons pas une histoire de vengeance primaire dans un esprit kung-fu occidental moderne. Ça nous prend aux tripes, car on est plein de compassion pour Nate McBride et sa famille. C’est une plongée directe dans le quotidien d’un homme acculé par les difficultés matérielles et affectives, l’histoire d’une famille décimée et des relations entre un père et sa fille, et comment tout peut déraper dans la violence et la mort. C’est l’histoire de destins brisés, d’incapacités à vivre et à aimer, de cette spirale du dehors qui fait tout tanguer, et cette peur, et l’horreur qui ne s’arrête jamais. Les qualités d’écrivain d’Hurwitz réussissent à transcender de justesse ce qui aurait pu n’être qu’une BD de mec avec bastons et meurtres. L’esthétique des couvertures, ainsi qu’un rapide survol de l’ouvrage, pourraient effectivement nous faire douter. Mais une fois la lecture commencée, on a du mal à ne pas aller jusqu’au bout, d’une traite, et les dessins de Lan Medina sont vraiment très très bons. Aussi trash que bouleversante, cette histoire a le pouvoir de nous hanter, et de laisser en nous, là, tout au fond, ce je ne sais quoi qui vibre dans notre inconscient.

Cecil McKINLEY