Vivant depuis 25 ans avec Tanie — qui est aveugle d’un œil et qui, en conséquence, doit se démener tous les jours pour s’adapter de son mieux aux charges du quotidien —, le dessinateur et scénariste Marc Cuadrado a repris ses crayons pour nous expliquer comment sa courageuse femme fait face à sa déficience visuelle. Pour l’occasion, cet adepte du style gros nez — « Norma » chez Casterman et « Parker & Badger » chez Dupuis ou « Je veux une Harley » pour Frank Margerin chez Fluide glacial et Dargaud (1) — renoue avec la discipline graphique qu’il avait abandonnée depuis une dizaine d’années : passant à autre trait, plus semi-réaliste, où sa plume se fait alors tendre et émouvante… même s’il insuffle toujours sa lumineuse touche d’humour personnelle !

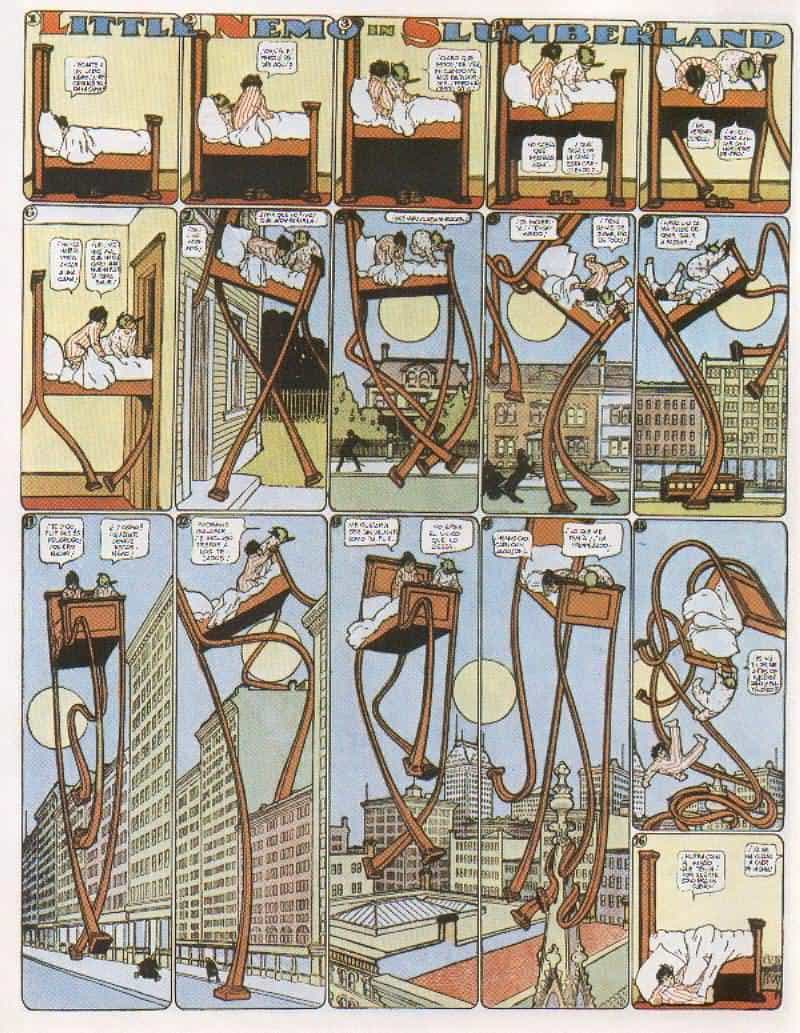

Lire la suite...WINSOR McCAY DESSINANT LITTLE NEMO

« Cependant elle tombait, tombait, tombait. Rien d’autre à faire », écrit Lewis Carroll dans Alice au pays des merveilles.

D’Alice ou de Nemo, la chute le long des méandres du rêve suit les labyrinthes de l’imaginaire. Nemo, comme Alice, chaque soir au coucher, plonge dans un monde-autre, où il retrouve son double, tel dans un miroir, qui l’accompagne toujours plus profondément à la recherche du Pays de Slumberland.

Le soir du 15 octobre 1905, alors qu’il venait tout juste de s’endormir, Nemo reçoit la visite d’un étrange messager. Sa Majesté Morpheus en personne l’a envoyé, invitant Nemo à découvrir son royaume. Le cheval de la nuit, Somnus, l’attend. Ravi, Nemo le chevauche et ils s’envolent dans les airs. Ils rencontrent des oiseaux bizarres, des kangourous montés par des singes, des lions par des grenouilles, des porcs par des lapins – auxquels il ne manque que la montre au gousset ! Tous galopent parmi les étoiles. Soudain, Nemo est déstabilisé. Il plonge dans le vide. Tombe, tombe, tournoie sur lui-même. Étourdi, il s’éveille, tombé du lit. Le lendemain, King Morpheus, se désespère de voir sa fille, la Princesse, si solitaire et mélancolique. Pokoko est envoyé afin de ramener Nemo. Ce dernier voit peu à peu son lit s’enfoncer dans le sol. Pokoko, l’étonnant Arlequin à collerette blanche l’accueille au sein d’un curieux paysage composé d’immenses champignons.

Et, ainsi, chaque dimanche, Nemo pénètre plus loin au cœur du rêve, monde effrayant et fascinant du merveilleux.

Le 25 février 1906, Nemo parvient enfin devant la dernière porte du royaume de Slumberland, magnifique grille en fer forgé aux lourds battants ornés de rinceaux. Un panneau indique la fermeture momentanée jusqu’au dimanche suivant. Épuisé par ses précédentes péripéties, Nemo s’assied sur les marches, dépité. La semaine passe. La porte s’ouvre. Là, nous entrons dans le merveilleux. Un rêve inépuisable nous emporte, valse joyeuse nous entraînant dans la ronde du cirque, de la fête, des processions, des banquets. Nemo rencontre King Morpheus et sa fille, sa compagne de jeux désormais. Un petit personnage, Flip, sorte de nabot vert, cynique et grimaçant, mâchouillant un cigare et appartenant au Peuple de l’aube, et dont les apparitions deviennent récurrentes, vient parfois troubler l’envolée du manège ; Nemo s’en fait néanmoins un ami. Cet étrange protagoniste représente, en fait, le principe de la réalité, ayant pour rôle de ramener Nemo dans l’éveil, la conscience et le quotidien.

D’autres personnages font de régulières apparitions. Impy, notamment, le petit cannibale, issu d’une autre bande dessinée, The Tales of the Jungle Imps of Felix Fiddle, parue dans le Cincinnati Enquirer, de janvier à novembre 1903. Il apporte au récit une note de mélancolie, de pathos. Il y a aussi Slivers, le chien, le Dr Pill, le physicien, illustrant la prudence. Et puis toute une cohorte de saltimbanques, de reines, de géants, de policiers, d’animaux extraordinaires, d’êtres à la physionomie évoquant les tableaux de Brueghel, tous parés de costumes et d’ornements venant des scènes de cour d’un monde d’autrefois ou des festivités contemporaines.

Le biographe de McCay, John Canemaker, rapporte les propos de l’auteur. Lors d’un entretien en 1907, pour l’Evening Telegram, un autre quotidien de Bennett à New York, McCay raconte que l’idée de cette bande dessinée naquit tandis qu’il dessinait un autre personnage, un amateur incorrigible de fondues au fromage, dans Dreams of the Rarebit Fiend, en 1904. Son goût excessif pour ce genre de nourriture lui infligeait d’horribles cauchemars. Mais, c’est en regardant son fils, Robert, alors âgé de 9 ans, qu’il revêtit Little Nemo des traits de l’enfance et de ses joies ou de ses angoisses. Le petit garçon, à la fois craintif et émerveillé, grandit. Il apprend peu à peu à découvrir et à connaître son univers intime, comme Alice ou Else de Schnitzler se dévisagent dans le miroir, dans la psyché. À travers le rêve, Nemo déchiffre les lois de la vie et pénètre dans son inconscient.

On dit aussi que McCay était lui-même sujet au somnambulisme. N’oublions pas non plus que, cinq ans plus tôt, paraissait l’ouvrage essentiel de Sigmund Freud, L’Interprétation des rêves. McCay explore d’une manière presque méthodologique le langage, les mythes et la logique du rêve.

Pendant douze ans et sur plus de six cents planches, la page de la rubrique « Distractions du dimanche » du New York Herald, dirigé par George Gordon Bennett, offre un univers toujours renouvelé. La parfaite maîtrise du graphisme de Zenas Winsor McCay lui permet de mettre en forme sa prodigieuse imagination. Les leçons de dessin de Goodison, à l’École normale du Michigan, puis au National Printing and Engraving Company de Chicago – il a alors 17 ans – façonnèrent son acuité et sa connaissance des techniques de l’illustration, de l’affiche et de la lithographie, selon les nouveaux procédés.

La planche dominicale sera publiée du 15 octobre 1905 au 23 avril 1911. Puis McCay quitte le Herald pour le New York American et, sollicité par les lecteurs, y reprend la bande dessinée, à partir du 30 avril 1911 et jusqu’au 26 juillet 1914, sous le titre nouveau de In the Land of Wonderful Dreams. Hearst, en effet, lui avait proposé un contrat plus avantageux.

Du 3 août 1924 jusqu’en 1927, il renouvelle son contrat avec James Gordon Bennett responsable du Herald, devient propriétaire des droits et réalise une version, revue, sous le titre initial. Mais les temps ont changé ; les lecteurs aussi, et il n’atteint pas le succès d’autrefois.

Dans une lettre à Clare Briggs, McCay raconte l’absolue nécessité qu’il ressent de dessiner, dessiner, sans cesse. Cette passion irrépressible l’entraîne sur les traces de l’Art nouveau. Son style oscille entre les affiches de la Belle Époque, de Mucha, d’Eugène Grasset ou de Toulouse-Lautrec, l’art japonais, d’Hokusai et d’Ogata Kôrin, les illustrations anglaises des ouvrages de contes de fées, et les arts médiévaux du vitrail et de l’enluminure. Le trait de contour rappelle tantôt les bois gravés de Schongauer ou de Dürer, tantôt l’usage du plomb cernant les formes des vitraux. La richesse des détails et la sûreté de la ligne décrivent avec élégance et poésie les décors et les riches vêtements des personnages. L’arabesque, la hachure, les contrastes d’ombres et de lumières retracent avec minutie et générosité toute une gamme de rêveries nées d’une observation précise du monde. Dans la mise en pages, tout devient possible : les perspectives, linéaire, curviligne ou sphérique, s’entremêlent, s’étirent ou rétrécissent ; les cadrages renversent les vues architecturales ; les contre-plongées allongent les plans depuis des hauteurs vertigineuses ; les plongées, elles, suggèrent les immensités bâties, comme on voit à Chicago. De même qu’au Pays des merveilles, les êtres et les choses se métamorphosent, rapetissent ou grandissent. Les surfaces se découpent comme un puzzle complexe. Les angles de vue, de face ou en oblique, intensifient le rythme de l’histoire. On pense aux recherches de cadrage, stimulées par la photographie toute récente, de Degas ou des Nabis. Cette configuration sort totalement des conventions et des usages. Elle confère à l’image la puissance spectaculaire de la poésie. McCay fait preuve ainsi d’une richesse inventive hors du commun, d’une intensité dramatique, d’une grâce généreuse.

Pour la première fois, McCay adapte la distribution des vignettes au décor et à l’action. Leur format varie, verticalement ou horizontalement. Leur agencement est intrinsèquement lié aux nécessités narratives ou descriptives. Les décors, ainsi, témoignent d’une rare fertilité d’imagination. Les architectures, en particulier, retracent toute l’histoire de cet art : nous redécouvrons les palais antiques d’Égypte, d’Orient ou de Grèce, les ordonnances de la Renaissance italienne de Florence ou de Rome, le classicisme à la française, les ornementations baroques, la verticalité des gratte-ciel de Chicago. Nous survolons des villes entières, nous parcourons des forêts exotiques, nous traversons des cieux illuminés de feux d’artifice, nous passons devant des miroirs déformant. Nous grimpons le long de meubles d’époque Louis XV, hauts comme des montagnes enneigées. Nous croisons des foules d’indigènes et d’animaux extraordinaires venus de tous pays.

Le schème général de la planche, en revanche, reste une constante : les vignettes occupent à leur guise la totalité de la page et se terminent toujours par une petite case carrée en bas de page : une courte légende, dans le coin inférieur droit, réveille brutalement Nemo. Il est assis sur son lit, riant ou pleurant, tombé à la renverse sous le poids du songe, mimant une action du rêve, abasourdi ou rassuré, heureux ou déçu de sortir soudain de l’intrigue, du rêve merveilleux ou du cauchemar.

Le sens narratif de McCay s’exprime avec la plus grande liberté. Il joue avec les codes graphiques pour produire l’effet du nonsense. Pour un même décor, plusieurs intrigues peuvent se lier. Les personnages, comme dans un théâtre médiéval ou mythologique, déambulent dans les méandres des palais, dans le panorama grandiose d’une ville, dans les labyrinthes d’un escalier comme une échelle de Jacob, dans les surfaces découpées d’une paroi murale. Un point demeure essentiel : l’humour. Chaque scène nous livre à la fantaisie, au jeu, au rire, au comique issus très souvent de l’effet de surprise et d’émerveillement produit.

La couleur demeure un autre point crucial. Son rôle est à la fois expressif et esthétique. McCay connaît parfaitement la technique de la lithographie et la loi des passages de couleurs sur la planche lors de son impression. Il l’utilise avec autant de bonheur que Toulouse-Lautrec ou Bonnard. Les bleus intenses, les pourpres, les verts se côtoient selon les règles du contraste simultané et des complémentaires, chères à Delacroix ou à Seurat. Toutes les potentialités du dégradé, de l’aplat, du clair-obscur, des camaïeux ou des oppositions stridentes des teintes sont mises en œuvre afin d’accentuer l’effet narratif.

Winsor McCay apparaît bien comme un héritier complet d’une tradition tant esthétique que littéraire – le Wizard of Oz de L.F. Baum était paru en 1904, dans le Philadelphia American ; de celle-ci, il sut se détacher et se jouer. Il explore les possibilités formelles ou narratives de la bande dessinée. Cependant, s’il adapte un courant de pensée à cet art, il ne crée pas d’école esthétique. Il anticipe sur les possibilités cinématographiques, sur l’expressionnisme et sur le surréalisme. Il n’aura guère cependant de successeur. Il tombe même dans l’oubli, aux États-Unis. Il faudra attendre les années soixante pour sentir quelque impact, en France surtout.

Nathalie Michel Szelechowska

Le 23 juillet 2008, BDZOOM publie cet article.

L’intérêt qu’il suscite en moi relève d’une étude similaire effectuée dans le cadre de l’histoire (avec un grand « H ») de la bande dessinée, et des formes narratives utilisées dans les prémices de diffusion que sont, non pas les albums, mais les journaux, qu’ils soient quotidiens ou hebdomadaires.Mise en page, traits, textes, et le cas échéant les couleurs, cette progression est visible d’auteur en auteur, d’influence en influence.

Jusqu’à présent, en ce qui concerne « Little Nemo », seuls les derniers ouvrages qui reprennent en fac-similés toutes les planches parues à l’époque pouvaient être consultées et étudiées à moindre frais, en prenant pour argent comptant l’avertissement souvent mentionné en rabat de jaquette qui disait « la certitude d’avoir là, présentement, le respect parfait des coloris d’origine ».

Et déjà, on était émerveillé de tant de justesse et d’application dans le choix et la disposition de ces touches de couleurs vives, jusque dans les titres, permettant l’accès ensuite aux strips (pardon, aux bandes) dans le sens visuel de lecture désormais devenu classique…

Même dans mes rêves les plus fous, je n’aurais espéré voir et encore moins « avoir » (posséder !) un jour ne serait-ce qu’une planche de Little Nemo afin de toucher, palper, visualiser dans l’instant ces prodigieux témoignages d’une époque où l’Art Nouveau en ce début de siècle émergeait jusque dans les « comics », puisque telle était l’appellation pour les Etats-Unis.

Le 27 juillet 2008, soit 4 jours après cet article, le rêve devient réalité au cours de la plus fantastique démarche ocassionnelle d’achat et de circonstances liées au hasard dans un vide-grenier de l’Yonne.

J’effectue l’acquisition pour une poignée d’euros (presque le coût d’une bouchée de pain), des fascicules hebdomadaires du « New-York Herald » des années 1906 et 1907, comportant dans ces 4 pages du dimanche, les planches complètes de « Little Nemo in Slumberland ».

Arrivées par des voies incompréhensibles en ce milieu rural, ces journaux étaient destinés au feu car illisibles pour son propriétaire du moment, peu habitué à la langue anglaise…

J’ai passé 1 journée et 1 nuit à inventorier et à prendre systématiquement en photos de très haute définition ces pages de grand format.

Et ma constatation est sans appel.

Un siècle après, le charme agit toujours à la perfection.

Les couleurs sont impeccables.

Elles « tiennent » !

Les pigments utilisés dans les encres ne sont plus ceux de maintenant. Les jaunes, les rouges, les verts, les bleus, sont d’une intensité incomparables.

Le format (journal) permet une lecture aisée.

Confortable même…

Et je peux assurer que cela n’a rien à voir avec les facs-similés qui ne peuvent reproduire à la perfection ce que j’ai sous les yeux et qui est encore rendu plus vif lors d’une sortie au soleil (uniquement au moment de la prise des vues).

Mon expérience vécue rend un verdict implacable qui conforte entièrement les termes de cet article, et que peu de personnes pourront vérifier à leur tour tant ces « documents » sont rares et chargés d’une émotivité liée à leur passé…

Ce témoignage est « à chaud ».

Fruit de concours divers…

Et sur quelques jours de ce temps rendu compressible pour résumer 102 ans d’attente dans une campagne française afin de faire ressurgir uniquement pour être sauvés d’un destin prévisible de vulgaire combustible, ces feuilles qui ne méritaient pas un tel sort.

Marc POITEVIN

Directeur de Médiathèque