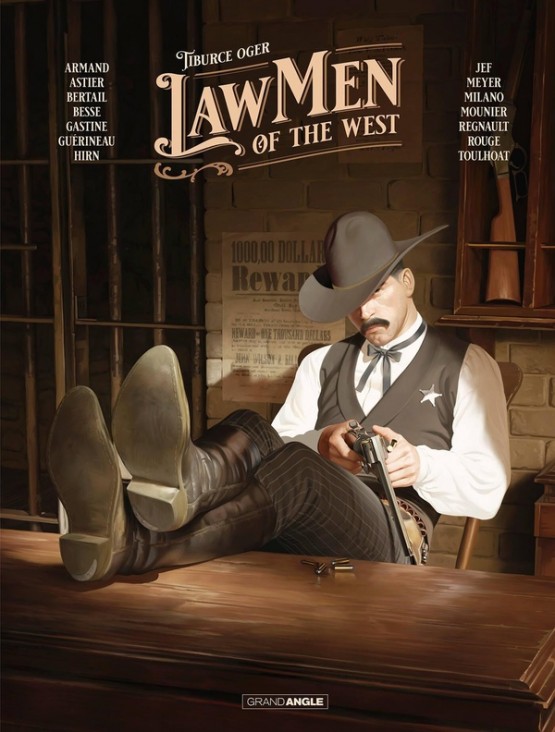

Depuis 2021, chaque année, Tiburce Oger rassemble une belle équipe de dessinateurs et dessinatrices pour évoquer l’Ouest américain à travers des personnages authentiques – le Far West, donc – et l’exploitation de ces territoires par des individus qui oubliaient, bien souvent, qu’ils n’étaient que des colonisateurs assoiffés de richesses…

Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°21 (12/04/2008).

Cette semaine, que des héros bah qu’on sait même plus s’ils sont morts ou vivants ou les deux ou…

Hello. Alors qu’en France on finit juste d’enterrer Captain America après les « événements », voici qu’il se rappelle à notre bon souvenir dans un album intitulé La Légende Vivante, nous replongeant dans un « cycle » mythique du début des années 80. Quant au Ghost Rider, le motard vivant mais mort mais quand même vivant, il revient lui aussi avec un album au titre évocateur : Johnny Blaze, de Vie à Trépas. C’est le personnel de la morgue, qui doit perdre la boule…

Afin d’admirer la couverture du deuxième album chroniqué cette semaine, je vous invite à cliquer délicatement sur le petit appareil photo en haut à droite de cet article.

-GHOST RIDER vol.4 : JOHNNY BLAZE, DE VIE À TRÉPAS (Panini Comics, 100% Marvel).

On commence avec le Motard fantôme et un album où se croisent de belles signatures, comme Corben ou Suydam (ah oui, je sais, ça calme). Malgré tout, je vous le dis, en vérité, mes amis, cet album ne m’a pas fait sauter plus que ça au plafond. Pourquoi en parler, alors ? Parce que même si ce n’est pas un chef-d’œuvre, deux éléments font que tout amateur de comics se doit de lire (et surtout de regarder) cet ouvrage :

Il y a tout d’abord la présence de Corben avec l’histoire en deux parties intitulée Un Prix d’Enfer. On se souvient tous avec quel bonheur cet incroyable dessinateur avait repris le personnage de Hulk dans la mini-série Banner (éditée en 2002 dans la collection 100% Marvel). Le voir aujourd’hui s’attaquer à Ghost Rider est en soi un plaisir qu’il serait difficile de refuser. Mais le plaisir est court, et on aurait aimé voir Corben à l’œuvre dans une longueur permettant une réelle incursion dans le mythe plutôt qu’un passage éclair – aussi talentueux soit-il. En effet, avec le goût prononcé qu’a Corben pour les choses horrifiques et vénéneuses, je pense qu’on aurait pu avoir quelque chose d’assez costaud sur la distance. Mais ne soyons pas trop gourmands, car son scénario est assez chouette et ses dessins corbeniens à souhait. Cerise sur le gâteau, c’est l’excellent José Villarubia qui s’est occupé des couleurs, et c’est somptueux.

Le deuxième élément qui fait que cet album retient l’attention est un énorme deuxième élément qui tient pourtant seulement en quatre pages : la reproduction des couvertures originales d’Arthur Suydam pour les quatre épisodes de La Légende de Sleepy Hollow, Illinois que vous pourrez lire après l’histoire de Corben. Dans la lignée des couvertures que ce pur génie de l’illustration a faites pour Marvel Zombies, les peintures présentes ici sont une nouvelle fois absolument fantastiques, fascinantes, hypnotiques, surprenantes, incroyables, euh, euh… carrément démentielles. Arthur Suydam réalise vraiment des chefs-d’œuvre visuels, dans une dimension confondante de talent. On peut passer de longs moments à voir et revoir la même image, elle garde toujours sa puissance et sa richesse d’expression, comme un art incandescent et inextinguible. Il y a un réel art du flou et de la précision se complétant au sein de la même représentation dans les peintures ultra réalistes de Suydam, ce qui en rend l’approche et le ressenti visuels très perturbants, délicieusement perturbants.

Passons maintenant au point qui a un peu atténué le plaisir vorace que j’avais à dévorer cet ouvrage. L’histoire en quatre parties dont je viens de vous parler par le biais de ses magnifiques couvertures n’est pas vraiment à la hauteur de ce qu’on aurait souhaité. En tant qu’extension des conséquences de Civil War, le terreau était riche en possibilités et potentiellement passionnant. Ce n’est malheureusement pas le cas avec un scénario un peu schématique et n’exploitant presque aucune des ramifications possibles, se bornant à une suite de bastons et de poursuites avec en fond un contexte un peu bateau dans le style des « sentiments des hommes qui souffrent dans l’honneur ». Franchement, bof bof, et même l’arrivée de morts-vivants à un moment clé du récit ne change en rien une certaine platitude du propos. Pour couronner le tout, les dessins sont un peu maladroits, raides, sans… âme ? Bref, une lecture sans plaisir en ce qui me concerne. Houla, je viens de dire du mal, là, non ? Oui, mais avant j’ai dit beaucoup de bien…

-CAPTAIN AMERICA : LA LÉGENDE VIVANTE (Panini Comics, Best of Marvel).

Je vous préviens tout de suite pour que les choses soient claires, c’est le fan de John Byrne qui écrit ici et non le chroniqueur intègre, d’où un manque flagrant d’impartialité dans ces lignes qui n’est pas du tout du tout professionnel et qui frise l’inconscience déontologique. Bah ouais et alors ?

Pour beaucoup de lecteurs français qui découvrirent à la fin des années 70 le nom de John Byrne dans les revues Titans et Spécial Strange (qui publiaient respectivement Iron Fist et Uncanny X-Men, deux séries dessinées alors par l’artiste canadien), ce fut un choc. Pas le nom, non. Mais bien le trait. Un trait précis et souple, précieux et puissant à la fois, magnifié par un souci du détail qui nous laissait pantois, voire bouche bée. Certes, Byrne n’était pas le seul à se montrer particulièrement doué pour ce style réaliste et ornementé. George Perez, Jim Starlin ou Bob Layton, par exemple, nous avaient subjugué par leur talent d’orfèvre. Mais il y avait d’un seul coup dans la découverte du dessin de John Byrne un je ne sais quoi qui semblait transcender la chose. Une réelle fascination s’opérait, et c’est les yeux exorbités que nous dévorions les épisodes des X-Men avant de les refeuilleter à l’infini, nous perdant dans telle ou telle case, telle ou telle image qui n’en finissait plus de dévoiler ses subtilités de trait et sa folie du détail. À côté de Byrne, tout ce que nous avions pu voir jusque-là semblait terne, reléguant tous les anciens pionniers du Silver Age à de sombres scrabouilleurs. Bien sûr c’était faux, car la virtuosité de Byrne n’occulte en rien la puissance insensée d’un Kirby, la simplicité contrastée d’un Ditko, ou bien encore la prime magnificence d’un Buscema. Cette exagération de pensée était bien le fruit d’une émotion vive si jouissive qu’elle en faisait perdre tout sens commun, évidemment…

Et puis n’oublions pas Neal Adams, à mon avis le point de charnière entre le style Marvel des sixties et les styles plus modernes qui s’en suivirent (justement en grande partie grâce à Adams), creusant des directions graphiques plus fouillées. Sans Adams, peut-être pas de Byrne ? En tout cas ce dernier a montré combien Neal Adams comptait pour lui lorsqu’on lit la série X-Men : Hidden Years qu’il a réalisée dans l’esprit esthétique qu’Adams avait insufflé à l’œuvre avant que celle-ci ne s’arrête (en termes de création). Cet hommage ne fait plus aucun doute lorsqu’on regarde le contexte installé par Byrne, dans la continuité des grands mythes articulés génialement par Adams. Et s’il fallait encore un indice, Byrne a choisi Tom Palmer pour l’encrer sur cette maxi-série.

En parlant d’encrage, cet art difficile n’est pas anodin dans le choc visuel que nous avions eu en lisant plus particulièrement les épisodes d’Uncanny X-Men dans Spécial Strange. En effet, Byrne y était encré par un artiste exceptionnel qui colle à son style comme personne, j’ai nommé l’ex-cel-lent Terry Austin. Ces deux-là se sont trouvés, c’est sûr… Ensemble, ils ont littéralement donné à cette série une amplitude stylistique qui frôlait le grandiose tout en évitant ses écueils, et porté les géniales histoires de Chris Claremont avec un talent vraiment fou. Mais on est là pour parler de Captain America. Oui, mais Captain America dessiné par John Byrne (et encré cette fois-ci par un Joe Rubinstein très très inspiré)! Et quand on voit la beauté de certains dessins de l’album qui nous intéresse aujourd’hui, on peut se dire que cette introduction n’est peut-être pas vaine.

Le présent album reprend l’intégralité du « cycle » réalisé par Roger Stern et John Byrne sur la série régulière du symbole incarné de l’Amérique. Ensemble, ils ont réalisé avec un plaisir qui saute aux yeux neuf épisodes de tout premier ordre (Captain America #247 à #255, juillet 1980-mars 1981).

Dans sa préface, Roger Stern se confie sur l’enjeu que représentait pour lui l’écriture de ces scénarios. Une envie absolue, mais une peur bleue. On découvre qu’il a envisagé cette écriture avec le plus grand sérieux, allant jusqu’à étudier en profondeur l’époque des années 40 où apparut Captain America afin de comprendre le mieux possible quel pouvait être la psychologie et le mental d’un homme de cette époque avant même de le replonger lui aussi dans le monde contemporain : un sérieux qui fait plaisir à voir, vraiment ! Il est toujours plaisant de voir que des auteurs ne font pas que reprendre une série, travaillant avec passion pour acquérir toute l’acuité indispensable à ce genre d’entreprise… Bravo, Roger ! De toute façon, le sérieux et la connaissance de Stern sur Captain America sont évidents lorsqu’on lit ces pages, respectueuses du mythe mais l’immergeant dans des récits assez étonnants, quelque peu atypiques… Une liberté qui sous-entend cette grande implication qu’a su avoir Stern. D’ailleurs, on remarquera que le premier épisode qu’il écrit débute sur une interrogation fondamentale de Captain America sur la fiabilité et la nature de ses souvenirs – et donc de son identité et de son histoire.

Byrne aussi a semblé prendre un plaisir tout particulier à dessiner cette série. On le voit dans sa jouissance à dessiner le bouclier de Cap, sous toutes les coutures, dans toutes les situations, tirant parti de l’aérodynamisme de l’objet pour le communiquer au trait, et c’est un vrai spectacle en soi… Et puis je vous l’ai dit, ces épisodes sont souvent atypiques, et les super-vilains qui y sont présents y sont pour beaucoup. Byrne se délecte de leurs physiques étranges et de leurs rictus polymorphes, et prend l’action pour prétexte à de sublimes images où l’art et la manière de mettre en scène le mouvement éclatent brillamment. Et d’un côté plus psychologique, on n’oubliera pas de sitôt les dessins de l’Homme-Dragon (dont certains gros plans sur son œil clos puis ouvert). La collaboration entre les deux hommes sur ce titre reste apparemment comme une expérience marquante pour chacun d’eux, et l’on peut regretter que ce duo n’ait pas eu l’opportunité de continuer l’aventure au-delà de ces seuls neuf épisodes… Neuf, c’est peu. Et la nature des cinq récits qu’on y trouve ne semble pas réellement vouloir former un tout ; ce n’est pas réellement un cycle. Plutôt une exploration momentanée (par obligation) du personnage, tout en lui rendant hommage dans un dernier épisode flamboyant qui retrace toute l’histoire de ce super-héros plus qu’emblématique.

Le premier récit, où interviennent l’Homme-Dragon et le Machiniste, est magnifique d’humanité et de conscience. Une histoire poignante où s’entremêlent l’existence tragique de l’Homme-Dragon, la quête de vérité de Cap sur son passé et les réelles intentions du Machiniste, surprenantes et dramatiques. De toute beauté. Puis suivent un récit court où il est question de la candidature éventuelle de Cap à la présidence des États-Unis (le problème a été vite réglé !) ainsi qu’une aventure cocasse grâce à la présence de Batroc, le super-vilain français un peu dilettante sur les bords et finalement assez drôle, et de cet engin de malheur de Mister Hyde. Avant le bouquet final dont j’ai parlé plus haut et qui constitue un magnifique hommage au personnage, vous pourrez lire l’une des histoires les plus étranges de cet album : une sombre histoire de vampire en Angleterre. Brrrr ! Mais l’étrangeté du récit et l’atmosphère suintante qui s’en dégage n’empêche en rien Stern de creuser encore l’histoire de Cap en faisant intervenir deux anciens super-héros anglais qui ont combattu aux côtés de celui-ci pendant la Seconde Guerre mondiale : Union Jack et Spitfire. Eux sont devenus vieux et fatigués, Lord Falsworth (Union Jack) est cloué à un fauteuil roulant, et c’est avec émotion qu’ils voient arriver ce vieil ami qui n’a pas vieilli…

Bref, voilà un album qui fait plaisir à lire, à voir, à avoir, à revoir, au revoir !

Cecil McKinley