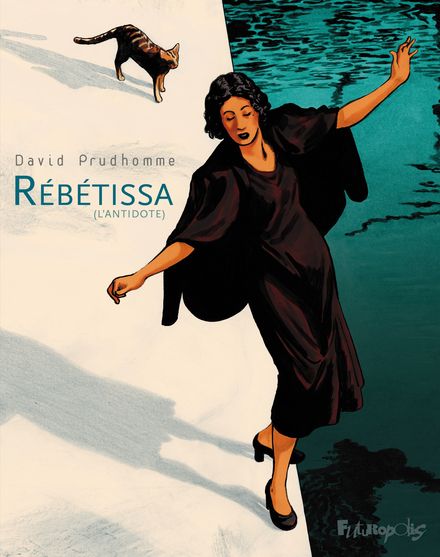

En 2009, déjà chez Futuropolis, David Prudhomme s’intéressait aux musiciens grecs avec « Rébétiko : la mauvaise herbe » : un album où l’on suivait une journée de la vie d’un artiste des années 1930. Des cafés enfumés de haschich aux terrasses où l’on se laisse assommer par l’alcool, les musiciens, les « rébètes », attendent la nuit où ils jouent le rébétiko, cette musique populaire contestataire évoquant la déchirure de l’exil, la dureté sociale et les amours amères…

Lire la suite...« Queenie », la marraine du crime oubliée…

La Prohibition ne fut pas qu’une histoire brutale d’hommes ; outre Al Capone, Lucky Luciano ou John Dillinger, l’histoire de la mafia et du gangstérisme à l’américaine n’a, par exemple, pas oublié Bonnie Parker ou, dans une moindre mesure, Virginia Hill : reine de la pègre aux côtés de Bugsy Siegel. Qui se souvient à l’inverse de Stéphanie St Clair, laquelle régna pourtant sur un véritable empire du crime établi au cœur de Harlem ? Menacée par ses rivaux italiens, cette féministe noire avant l’heure devra lutter pour préserver sa vie autant que ses affaires, dans le tourbillonnant contexte jazzy des années 1930. Fascinées par son extraordinaire destin, la documentariste Aurélie Lévy et la dessinatrice Elisabeth Colomba lui rendent un très bel hommage dans ce copieux one shot constitué de 176 pages en noir et blanc.

L’historiographie récente, sans doute lasse de raconter les mêmes faits d’armes, s’est récemment tournée vers les figures féminines pour raconter l’essor de la pègre américaine sous un autre angle : de Mae Capone (1897-1986) à Margaret Collins (née en 1900-date de décès inconnue ; surnommée La Fille au baiser mortel) en passant par Ada (1864-1960) et Minna Everleigh (1866-1948), deux gérantes de maisons closes, nombreuses furent celles à devenir de véritables associées du crime organisé, pourchassées ou inquiétées à ce titre par les autorités et le FBI. Frondeuse, séductrice, esprit rebelle et libre, meurtrière dans ces longues années de plomb : tous ces qualificatifs pourront également permettre de définir la personnalité de Stéphanie Sainte-Claire (voir aussi l’ouvrage du Martiniquais Raphaël Confiant : « Stéphanie Saint Clair, reine de Harlem », paru en 2015 au Mercure de France).

Née en Martinique à Fort-de-France en décembre 1897, Stéphanie évolue encoure dans une époque où les femmes noires, certes émancipées (l’esclavage étant aboli dans les Antilles françaises depuis avril 1848), ne deviennent citoyennes qu’en étant mariées. Échappant au bon vouloir des colons et maîtres blancs, elle embarque à 21 ans pour les États-Unis en 1908 et s’installe avec un Dominicain à New York en 1911. Riche de 4,7 millions d’habitants, dont 40 % d’immigrés, la ville s’étend inexorablement, englobant de nouveaux quartiers jusqu’alors périphériques ; ce fut le cas de l’ancien village néerlandais de Harlem en 1873, où la progression de la construction du métro favorisa une urbanisation rapide. Juifs, Italiens, Irlandais, Finnois s’y installèrent, entre belles demeures et propriétés contigües (les tenements) proposées à bas prix. Subissant tant la discrimination et les lynchages dans le sud des USA que le racisme dans les autres quartiers new-yorkais, la communauté noire vint également s’installer dans Harlem. Plus de 100 000 Afro-Américains et Caribéens au total dans les années 1930. Après la Première Guerre mondiale, l’effervescence de la culture afro-américaine participa pleinement au mouvement appelé Renaissance de Harlem : y prirent notamment part le militant panafricain W.E.B. Du Bois, l’historien et mécène Arthur Schomburg, le boxeur Joe Louis, le photographe James Van Der Zee ainsi que, bien sûr, les plus grands noms du jazz (Louis Armstrong, Count Basie, Cab Calloway, Duke Ellington, Billie Holliday, etc.). La plupart de ces artistes prestigieux se produiront dans la plus connue des salles de concert d’Harlem : le Cotton Club… uniquement réservée aux Blancs !

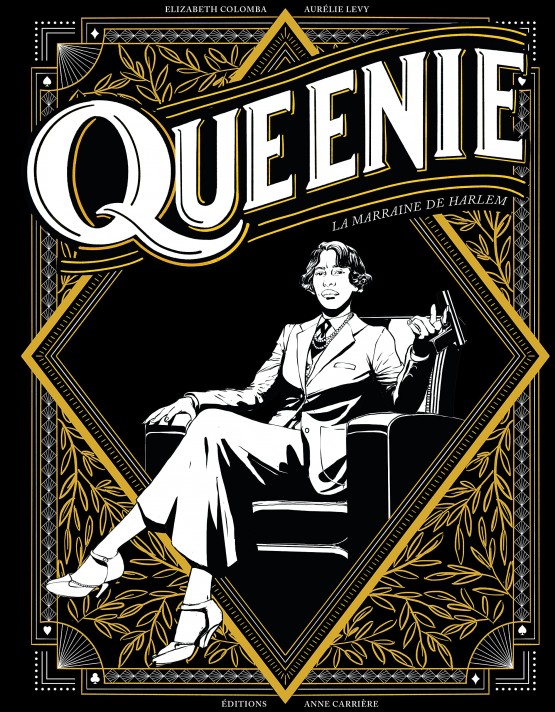

Semblant trôner en couverture, toujours tirée à quatre épingles, jouant de son arme comme de son autorité ou de son charme, « Queenie » incarne ici une figure du jeu à la manière d’une reine de carte à jouer, plongée dans une ambiance art déco. La « marraine de Harlem » débute patiemment sa carrière en 1923 avant de se confronter à Dutch Schultz (1901-1935). Ce mafieux d’origine juive installé dans le Bronx s’est spécialisé dans le trafic d’alcool durant la Prohibition. Lorsque le président Roosevelt l’abroge en 1933, Schultz choisit de se lancer dans les paris truqués et les machines à sous à Harlem. Un nouveau contrôle de territoire débute, entre enjeux liés au syndicat du crime, corruption policière et poursuites judiciaires. Aidée par son homme de main (et amant ?) Elsworth Bumpy (le bossu) Johnson (1905-1968), Stéphanie St Clair – surnommée Queenie (la petite reine) par le milieu – tient bon, finissant cependant par se rapprocher du très puissant Lucky Luciano dans la seconde moitié des années 1930.

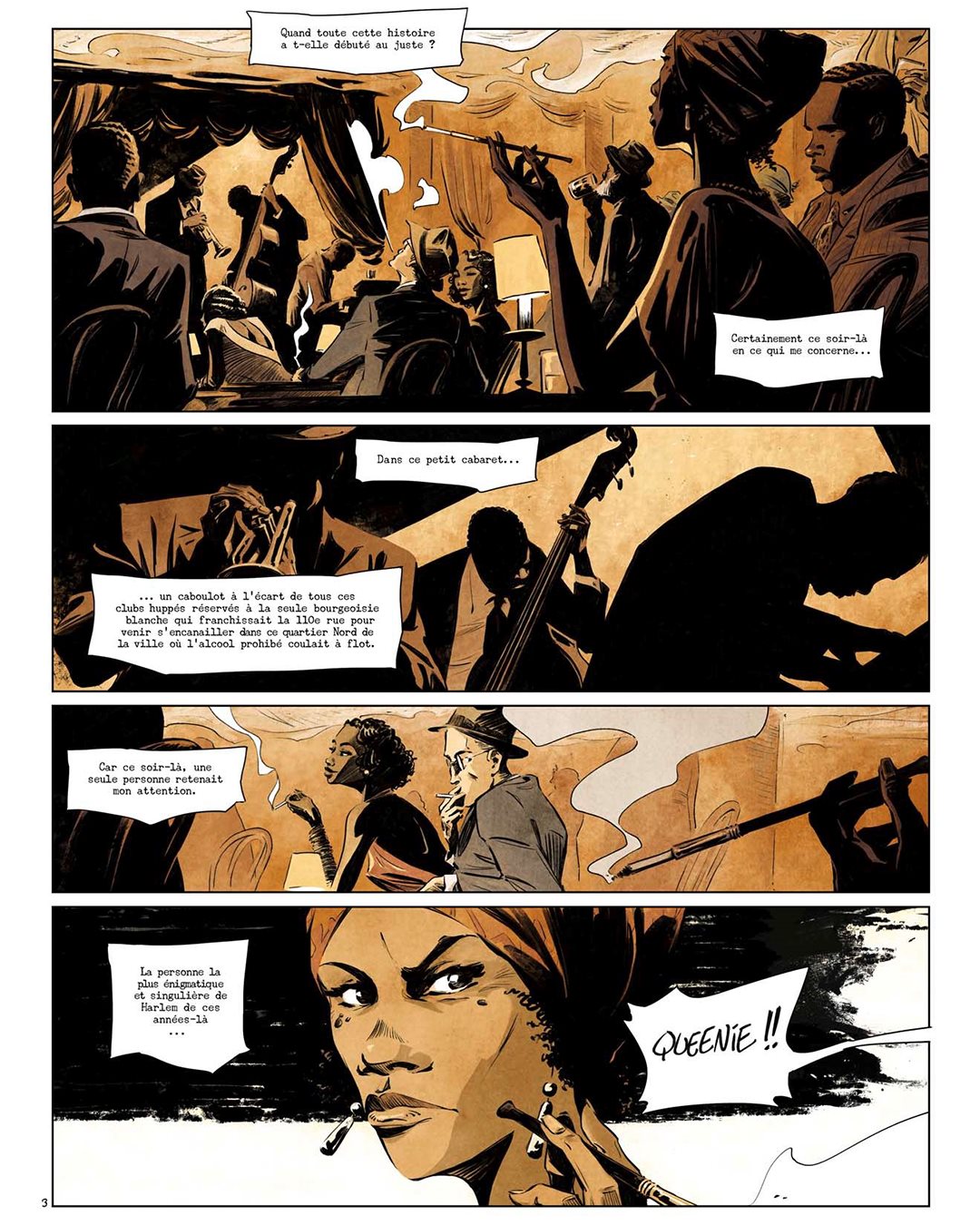

Au-delà de ses activités délictueuses dans la loterie clandestine, Madame St Clair se fait un nom à Harlem sous des angles beaucoup plus nobles : publication de publicités pour informer les minorités sur le droit de vote, dénonciation publique des violences policières et des corruptions de fonctionnaires, création d’emplois au sein de la communauté noire. Leader de la cause noire, retirée des affaires mais néanmoins condamnée à la prison, Queenie continuera de défendre ces diverses causes jusqu’à sa disparition, à la toute fin des années 1960. Narré sur près de 180 pages, dans un style ligne claire et faisant la part belle aux portraits, réaliste mais non dénué de teintes fantastiques (le diable et les pratiques vaudous hantent parfois notre héroïne !), l’ouvrage emporte l’adhésion. Se concentrant plus particulièrement sur l’année 1933, en plein affrontement entre Schultz et St Clair, les planches nous immergent dans un bal aussi jazzy qu’ensanglanté, parsemés de flashbacks éclairant subtilement la ténacité ou les craintes de la cheffe de gang. Sans jugement ni pardon.

Afin de concrétiser la réalisation de ce copieux ouvrage, les autrices ont uni leurs rêves américains communs : d’origine martiniquaise et elle-même immigrée à Harlem, Elizabeth Colomba est devenue une storybordeuse puis une peintre postcoloniale reconnue. Coscénariste de cet album avec la documentariste parisienne Aurélie Lévy, rencontrée à Hollywood à la fin des années 1990, la dessinatrice n’a pas renoncé à porter ce roman graphique vers d’autres horizons : « Queenie, la marraine de Harlem » vient très justement d’être préempté par un grand studio, à destination d’une série. La concurrence ne manquera pas non plus, car Dargaud a également annoncé depuis septembre 2020 que Queenie constituera le sujet du troisième volume du cycle new-yorkais de Mikaël, ensemble débuté depuis 2017 avec les deux tomes de « Giant » et le diptyque « Bootblack ». Affaire à suivre, à moins que vous ne vouliez parier ?

Philippe TOMBLAINE

« Queenie, la marraine de Harlem » par Elizabeth Colomba et Aurélie Lévy

Éditions Anne Carrière (24,90 €) – EAN : 978-2-8433-7962-8

(PLANCHES A RAJOUTER !)