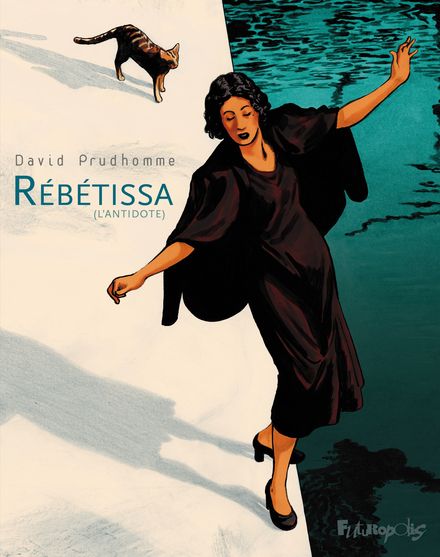

En 2009, déjà chez Futuropolis, David Prudhomme s’intéressait aux musiciens grecs avec « Rébétiko : la mauvaise herbe » : un album où l’on suivait une journée de la vie d’un artiste des années 1930. Des cafés enfumés de haschich aux terrasses où l’on se laisse assommer par l’alcool, les musiciens, les « rébètes », attendent la nuit où ils jouent le rébétiko, cette musique populaire contestataire évoquant la déchirure de l’exil, la dureté sociale et les amours amères…

Lire la suite...« Sur un air de fado », une histoire lisboète…

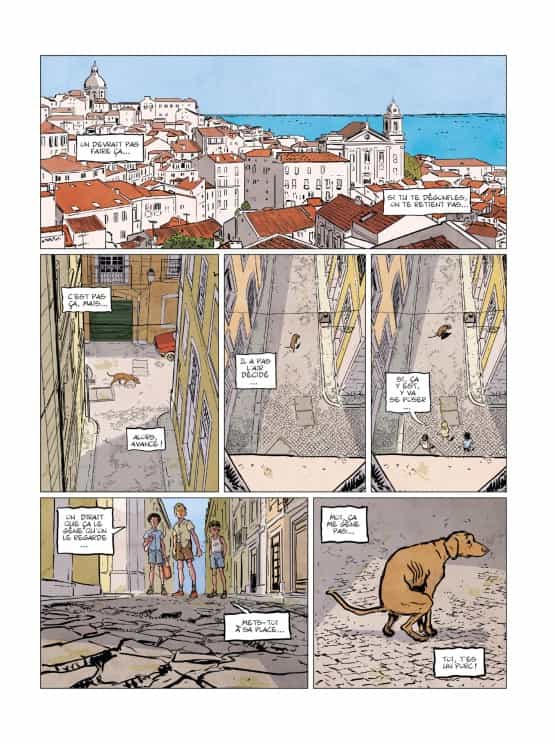

Originaire des quartiers populaires de Lisbonne, le fado est le chant du destin. Mélancolique, il évoque la nostalgie des amours perdues et des rêves inatteignables. C’est l’atmosphère dans laquelle s’est immergé Nicolas Barral pour rythmer son nouvel album : « Sur un air de fado ».

Août 1968, le dictateur António de Oliveira Salazar fait une chute accidentelle qui met fin à ses fonctions à la tête de l’Estado Novo. Après 36 années d’un exercice autoritaire du pouvoir, il confie à Marcelo Caetono la charge de poursuivre son œuvre.

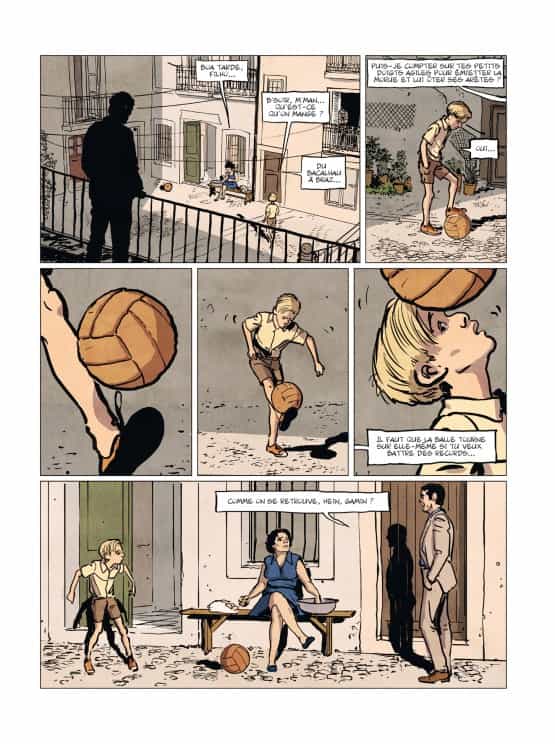

Fernando Pais est médecin à Lisbonne, où il mène une vie de célibataire insouciant. Il compte parmi ses patients un inspecteur de police à qui il rend régulièrement visite au siège de la PIDE (Police internationale et de défense de l’état). Un matin où il vient prodiguer ses soins, Fernando prend la défense de João : une graine de révolutionnaire, maltraité par un agent.

Persuadé que le gamin file un mauvais coton, le médecin le suit jusqu’à chez lui. Dans les hauteurs de l’Alfama, il découvre une famille attachante. Le père, qui a subi la torture dans les geôles de Salazar, attire sa sympathie. Mais c’est surtout au charme d’Ana, la grande sœur, que Fernando ne reste pas insensible. Cette jeune passionaria réveille en lui un passé enfoui.

Dix ans plus tôt, Fernando a tâté de l’activisme, et cette expérience, tragique, lui a laissé un goût amer. Le destin semble lui offrir une seconde chance. Fernando est-il prêt cette fois à entrer en résistance ?

Une liberté aux élans contenus par la répression, une surveillance continuelle obligeant à l’autocensure, à travers les pérégrinations de son héros dans une capitale au soleil trompeur, Nicolas Barral nous immerge dans le quotidien d’une dictature tapie dans l’ombre. Les planches, magnifiques, sont un hommage permanent à Lisbonne, personnage à part entière de l’histoire.

« Sur un air de fado » est un album sublime et envoûtant, qui avance par flash-back, au rythme de la délibération intérieure de son personnage. Les questions posées dans le Portugal des années soixante ont des accents contemporains. Par quel processus entre-t-on en résistance ? Quel prix paie-t-on à l’inaction ? Nicolas Barral nous invite à suivre, sans jugement, le cheminement d’un homme dans sa conquête du courage. Un grand roman graphique pour ce début d’année.

Bonjour Nicolas, pouvez-vous nous présenter votre parcours?

Je suis né en 1966 à Paris. Après mon bac, j’étudie les arts plastiques et intègre l’école d’Angoulême. Je réalise mes premières planches pour le magazine OK Podium. J’anime à peu près à la même époque le personnage d’Ernest Mafflu sur des scénarios de Stéphane Couston pour Fluide glacial. C’est d’ailleurs le rédacteur en chef de l’époque, Jean-Christophe Delpierre, qui me présentera Pierre Veys.

En 1996, je débute la série « Les Ailes de plomb » avec Christophe Gibelin chez Delcourt, puis arrive ma période anglaise avec Pierre Veys, pour nos hommages à Sherlock Holmes (« Baker Street ») et Blake et Mortimer (« Les Aventures de Philip et Mortimer »). J’entre ensuite en religion grâce à ma collaboration avec Tonino Benacquista (« Dieu n’a pas réponse à tout »). J’ai scénarisé la série « Mon pépé est un fantôme » pour Olivier TaDuc et repris l’adaptation de la série « Nestor Burma » du romancier Léo Malet. « Sur un air fado » est le premier projet que je porte seul.

Vous pouvez nous présenter la genèse de ce livre ?

L’idée d’écrire sur le Portugal et plus précisément sur la dictature de Salazar s’est imposée à moi après avoir lu « Pereira prétend » d’Antonio Tabucchi, au début des années quatre-vingt-dix. Cet auteur italien lusophone figurait, avec Saramago et Lobo Antunes, sur la liste des écrivains que ma chère femme m’incitait à lire pour découvrir son beau pays, dont je ne connaissais culturellement pas grand-chose à l’époque, je dois l’avouer.

Je suis tombé sous le charme de Pereira, antihéros solitaire, petit-bourgeois indifférent au sort des malmenés du Régime de Salazar. Mais moi ? Quelle serait mon attitude si mon pays connaissait la dictature ? La montée d’une extrême droite aux accents vichystes incitait déjà à se poser la question, et pourquoi pas à faire œuvre utile. Qu’est-ce que résister ? Pourquoi entre-t-on en résistance ? Et, a contrario, ceux qui ne se rebellent pas sont-ils forcément méprisables ? Pour mettre en scène cette dualité (en avoir ou pas), j’ai eu l’idée de raconter l’histoire de deux frères, Fernando et Antonio, dont les trajectoires croisées me permettraient de traiter de la question de l’engagement sous deux angles opposés. Le sommet du triangle étant représenté par une femme fatale, Marisa, l’activiste.

Je souhaitais pénétrer au cœur de l’appareil répressif. Le frère aîné, Antonio, serait donc un inside man : un austère serviteur du régime. L’irrécupérable des deux, le plus jeune, Fernando, serait celui sur l’évolution duquel j’allais miser. L’histoire décrirait le long processus de son entrée en résistance, la somme des empêchements qu’il faut vaincre. Pour cela, le récit s’étalerait sur plusieurs décennies, sous la forme de flashbacks successifs. Puisqu’il s’agissait d’un héros positif, je décidais que Fernando serait médecin. Et il s’appellerait Pais (prononcer Païche), en hommage à ma belle-famille dont c’est le patronyme.

La première mouture de « Sur un air de fado » date de 2005. Je suis content d’avoir laissé mûrir le projet, car le temps a joué en ma faveur. Il m’a permis de rassembler toute la documentation nécessaire (certains ouvrages de référence n’étaient pas parus en 2005 et ma connaissance de la langue portugaise était alors balbutiante), mais aussi d’acquérir le savoir-faire scénaristique pour affronter un récit de 146 pages. Les scénarios pour TaDuc, les adaptations de Léo Malet, et la fréquentation des excellents maîtres que sont Tonino Benacquista et Pierre Veys ont fait office de préparation.

L’anecdote ouvrant « Sur un air de fado » est vraie ?

Oui, c’est un pied de nez du destin. L’anecdote est véridique et symboliquement très forte. Le lecteur assiste à la chute de Salazar, au propre comme au figuré. Le dictateur ne s’en est jamais remis et l’Estado Novo n’a plus que quelques années à vivre. C’était une entrée en matière parfaite pour l’histoire que je voulais raconter.

Sans la divulguer, il y a un intermède poétique dû à Horacio, l’ami écrivain de Fernando. Il s’agit d’une légende liée à Lisbonne ?

L’écrivain censuré est une des figures de l’oppression subie sous le régime salazariste. La nouvelle que le personnage d’Horacio donne à lire à Fernando est une pure invention qui sert de mise en abyme. C’est un mélange de reportages télévisés relatant la présence d’une baleine blanche dans le delta du Rhin, et de mes réminiscences de lecture du « K » de Dino Buzzati.

À cause de la crise sanitaire, « Sur un air de fado » a vu sa sortie française repoussée. Il est finalement paru au Portugal au mois de novembre : vous avez eu des retours ?

L’album est paru en avant-première au Portugal dans le supplément week-end du journal Publico. Les critiques sont bonnes et soulignent que le livre contribue grandement, à la fois au devoir de mémoire, et à la digestion nécessaire de cette page peu glorieuse de l’histoire du Portugal. Pour illustrer cette tentation amnésique, un fait est significatif. Le bâtiment de la PIDE, dont il a été un temps question qu’il abrite un mémorial dédié aux victimes du régime, a été reconverti en lieu d’habitation et son rez-de-chaussée transformé en galerie marchande. Seule une plaque discrète est là pour témoigner du martyre des victimes. Le Musée de la Résistance, situé dans l’ancienne prison de l’Aljube, quant à lui, n’a ouvert ses portes qu’en 2015, après que les archives officielles ont été enfin rendues publiques.

Comment se passe la construction de vos personnages, leurs caractérisations ?

Pour trouver mes personnages, que j’ai tendance à considérer comme des comédiens de papier, mes recherches s’apparentent à un casting de cinéma. Et je ne me fixe aucune limite budgétaire, n’hésitant pas à aligner les stars, vivantes ou disparues.

Pour Fernando, après avoir envisagé dans un premier temps de le représenter sous les traits de Marlon Brando, je suis parti de l’acteur Benicio del Toro. Mais on peut reconnaître aussi, au fil des pages, Javier Bardem, Yves Saint-Laurent, Fernando Pessoa. Je laisse le lecteur se prêter au jeu des identifications, sachant que je n’ai pas l’obsession de la ressemblance ni d’un photoréalisme susceptible d’empêcher les personnages de s’émanciper de leur modèle respectif. La figure de référence est seulement pour moi un point d’ancrage, me servant à bien cerner ce que l’on peut appeler mes acteurs, et à renouveler régulièrement mon stock de trognes. Compter uniquement sur l’imagination vous expose inéluctablement à vous répéter d’un album à l’autre.

Après avoir passé tant de temps avec vos protagonistes, vous pensez encore à eux ?

Oui, ils continuent à m’habiter. J’ai même commencé à prendre quelques notes concernant leur futur respectif. J’attends de voir comment le public s’empare de « Sur un air de fado » et si mon éditeur accepte de poursuivre l’aventure.

Vous avez travaillé en famille sur cet album ?

La grande inspiratrice de l’album est Christine : ma femme. Je me sentais redevable vis-à-vis d’elle de m’avoir ouvert à la culture de son pays d’origine. Quant à Marie, ma fille, je crois qu’elle avait envie de prendre sa part dans cette entreprise familiale qui constitue un tournant dans ma carrière, puisque je m’affranchis pour la première fois de toute tutelle scénaristique.

Depuis son plus jeune âge, elle regarde par-dessus mon épaule. Même si son domaine de prédilection est le théâtre, Marie est une artiste. Je l’ai embauchée pour m’aider sur les couleurs, qui avançaient ainsi parallèlement au noir et blanc. Elle était affectée à la tâche la plus ingrate du coloriste informatique qui consiste à exécuter le remplissage des zones de couleur, utilisant des teintes provisoires susceptibles d’être retouchées facilement. Il s’est avéré que son « remplissage » était suffisamment intelligent et sensible pour que je n’aie guère besoin de repasser derrière elle.

En revanche, j’ai pris à mon compte intégralement la gestion de la lumière qui était à mes yeux déterminante dans la dramatisation du récit. Marie lisait l’histoire au fur et à mesure de l’arrivée des pages sur son écran. Je bénéficiais donc d’un retour immédiat sur l’efficacité des scènes. Marie est une lectrice bienveillante, mais exigeante par sa fréquentation des textes. J’en ai eu pour mon argent. Merci à elle.

Un projet en remplaçant un autre, sur quoi travaillez-vous ?

C’est vrai que notre activité nous oblige à toujours avoir un album d’avance. Pour l’instant, je travaille sur un troisième « Dieu n’a pas réponse à tout » avec Tonino Benacquista. J’ai déjà dessiné 3 des 4 histoires que comportera ce tome.

L’idée de refaire un Philip et Francis est également dans l’air. Même s’il s’agit d’un univers décliné de celui de Jacobs, Pierre Veys et moi y avons trouvé un terrain de jeu qui nous est propre, et il est agréable d’y retourner régulièrement.

Et puis un quatrième Nestor Burma est également dans les tuyaux… Nous verrons.

Muito obrigado a Nicolas Barral por sua preciosa colaboração.

Brigh BARBER

« Sur un air de fado » par Nicolas Barral

Éditions Dargaud (22,50 €) — ISBN : 9 782 205 079 593