Vivant depuis 25 ans avec Tanie — qui est aveugle d’un œil et qui, en conséquence, doit se démener tous les jours pour s’adapter de son mieux aux charges du quotidien —, le dessinateur et scénariste Marc Cuadrado a repris ses crayons pour nous expliquer comment sa courageuse femme fait face à sa déficience visuelle. Pour l’occasion, cet adepte du style gros nez — « Norma » chez Casterman et « Parker & Badger » chez Dupuis ou « Je veux une Harley » pour Frank Margerin chez Fluide glacial et Dargaud (1) — renoue avec la discipline graphique qu’il avait abandonnée depuis une dizaine d’années : passant à autre trait, plus semi-réaliste, où sa plume se fait alors tendre et émouvante… même s’il insuffle toujours sa lumineuse touche d’humour personnelle !

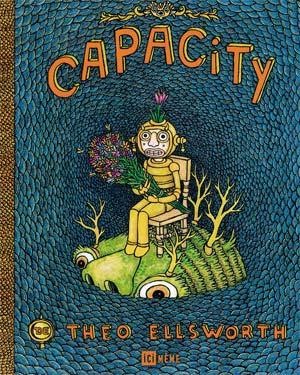

Lire la suite...Spécial Ici Même : « Capacity » par Theo Ellsworth et « Abaddon » T2 par Koren Shadmi

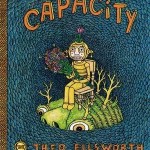

Très belle rentrée pour Ici Même qui a récemment édité le second volume d’« Abaddon » de Koren Shadmi et surtout un album totalement hors-norme que vous devez absolument lire : « Capacity » de Theo Ellsworth… Une nouvelle preuve de l’extrême qualité de cette maison d’édition aussi courageuse qu’exigeante et talentueuse…

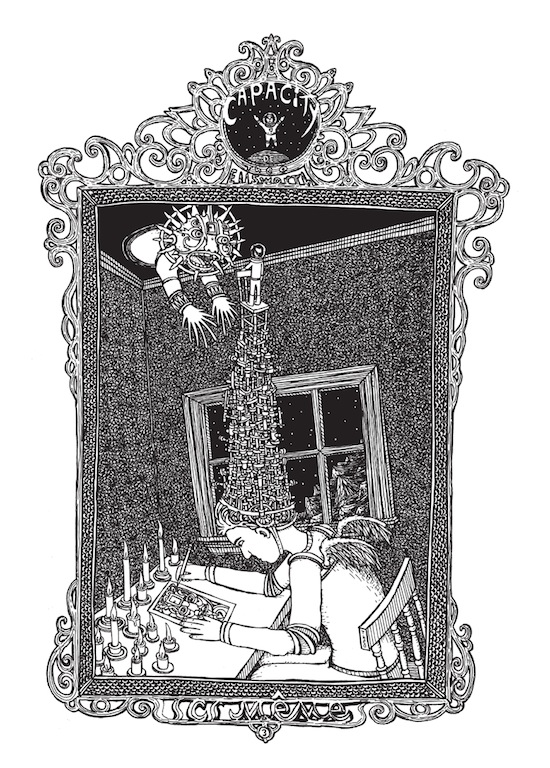

« Capacity » par Theo Ellsworth

« Capacity » par Theo Ellsworth

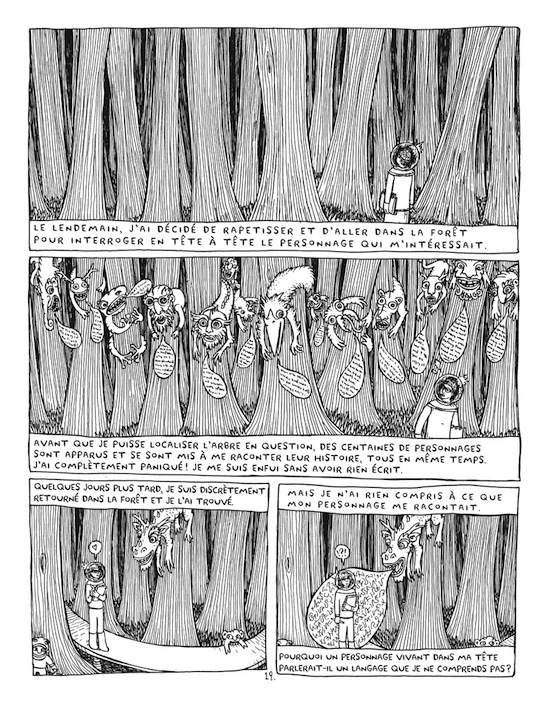

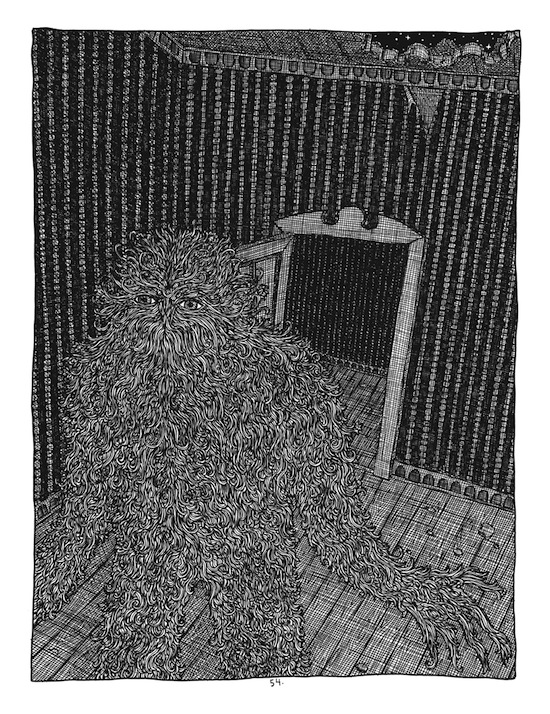

Je n’irai pas par quatre chemins : j’ai beau me remuer les méninges, je crois bien que « Capacity » est la bande dessinée la plus étrange, la plus déroutante, la plus fascinante que j’ai lue de toute ma vie (et j’en ai lues, croyez-moi, et je pèse mes mots…). Certes, on tombe parfois avec bonheur sur des œuvres originales, étonnantes, rafraîchissantes, qui nous changent du train-train uniforme de la surproduction actuelle… Mais rien de tout cela ne peut se comparer avec « Capacity », car « Capacity » ne ressemble à rien de ce qui est connu ; c’est une autre planète, un autre espace, une autre dimension que la bande dessinée semblait n’avoir jamais connus. Theo Ellsworth vit et crée sur Terre mais il vient d’un autre monde niché dans les strates immergées de notre réalité. C’est un créateur d’ailleurs. Dès lors, pour réussir à parler de cette œuvre, il faut reconsidérer son propre regard, sa logique rassurante, tout autant qu’Ellsworth ne nous laisse pas le choix que de reconsidérer notre relation de lecteur au livre lorsqu’on commence à plonger dans son ouvrage. Un plongeon, un voyage, une immersion, une hallucination, un rêve éveillé, et tous nos repères habituels devant être abandonnés le temps d’une expérience de lecture unique en son genre – qu’on n’oubliera jamais. C’est un album si atypique et vertigineux que je peine à savoir par où commencer pour vous le présenter de la manière la plus juste possible… mais je vais quand même essayer, même si toute critique ne pourra être que réductrice par rapport à la dimension de l’ouvrage et à ce que l’on ressent en le lisant.

Car comment définir « Capacity » ? À une époque où il est de bon ton de tout savoir cataloguer, étiqueter, compartimenter (parce que l’inconnu, le transversal et l’hybride font peur), « Capacity » fait exploser toutes nos arcanes sémantiques, et on ne peut pas le catégoriser, tout juste le cerner, le sentir, le ressentir. Est-ce une autobiographie, un recueil augmenté d’œuvres de l’auteur, une fugue graphique, un conte underground, un laboratoire expérimental, une thérapie ? Rien de tout ceci et tout de cela à la fois… Craig Thompson dit assez justement que « Capacity » n’est pas un livre mais une bibliothèque tout entière. On pourrait dire qu’à travers la reproduction des numéros de « Capacity » (fascicules auto-édités par l’auteur) et la présentation qu’en fait Theo Ellsworth, ainsi que son témoignage dessiné et exprimé sur son expérience de vie créative qui complète çà et là ces récits graphiques, cette œuvre est une sorte de voyage à l’intérieur de la psyché d’un artiste, une exploration de toutes les strates conscientes et inconscientes qui mènent quelqu’un à créer un univers fictionnel. Mais en ayant dit ça je n’ai même rien dit, puisque Theo Ellsworth emprunte des cheminements narratifs et structurels qui échappent à toute logique établie, faisant de « Capacity » un monstre protéiforme aux ramifications s’entremêlant à l’infini. « Capacity » est une mise en abîme mise en abîme mise en abîme, jusqu’à donner le vertige, sur le fond comme sur la forme.

Dès les premières pages, nous sommes ailleurs. Des illustrations en pleine page se succèdent, à l’image des livres pour enfants nous faisant entrer dans un univers visuel particulier, mais en accumulant les portes d’entrée jusqu’au début du récit, fantaisies généreusement offertes au lecteur juste pour le plaisir des yeux. Puis ça commence. Et rien ne se passe comme on pourrait le croire. Car le lecteurs est le premier des protagonistes de cette œuvre qui pourtant ne parle que de l’auteur ; ce faisant, Ellsworth empêche que le lecteur soit noyé, exclus du grand délire personnel auquel il nous convie. Tout au long de l’ouvrage, l’auteur nous parle, à nous, laissant des blancs dans ses bulles pour y inscrire notre nom lorsqu’il est question de notre personnage réel incarné dans cette fiction. Cette première mise en abîme du lecteur devenant personnage fictionnel sans que sa place de lecteur réel de cette œuvre soit mise de côté est déjà un processus qui fait de « Capacity » une expérience de lecture unique. D’autres œuvres avaient déjà lancé des ponts avec le lecteur, certains personnages nous parlant par-delà l’espace de la planche pour dresser une passerelle avec le réel, mais jamais de cette façon, par ce procédé nous demandant de participer à l’œuvre tout en la lisant, dans une double dimension. Mise en abîme aussi par le truchement du témoignage de l’auteur qui se met en scène de manière multiple, dans la réalité narrée de son expérience artistique et existentielle tout autant que dans ses existences fantasmées, projetées dans son propre imaginaire, exprimant cette idée que nous ne sommes pas qu’un mais plusieurs à l’intérieur de nous-mêmes, et ce sur différents plans aussi individuels que connexes. Mise en abîme graphique, aussi, avec ces personnages dans des personnages, ces architectures dans des architectures, ces personnages dans des décors dans des architectures dans des personnages, etc.

« Capacity » est une œuvre onirique, poétique, sensible, délirante et lucide à la fois, où réel et merveilleux perdent leurs frontières pour tenter d’accéder à la vérité de l’être, de la création, du monde, cherchant sans fin où sont ancrés imaginaire et monde existant. C’est souvent drôle, parfois terrifiant, mais aussi extrêmement touchant, car l’auteur s’y dévoile avec une franchise, une sincérité et une introspection sans fards, quitte à révéler au grand jour ce qui devrait rester enfoui dans son jardin secret et qui le perturbe amplement ; mais on ne ressent aucune gêne, car malgré ce témoignage sans concession et brut de cette personnalité complexe et sensible, une grande pudeur règne ici. Et puis le contexte du merveilleux est si omniprésent que la dimension du conte, avec ses monstres, fées, elfes, magiciens, gnomes, animaux et autres créatures fantasmatiques, engendre un ressenti où nous redevenons enfant sans pour autant oublier que nous lisons en tant qu’adulte. Theo Ellsworth ne nous dit rien d’autre qu’il y a en chacun de nous, comme en lui, une part de merveilleux qui s’étiole et se perd jusqu’à disparaître si nous n’y prenons pas garde, ce qui explique sûrement – en partie – le visage hideux de notre quotidien désenchanté et mortifère.

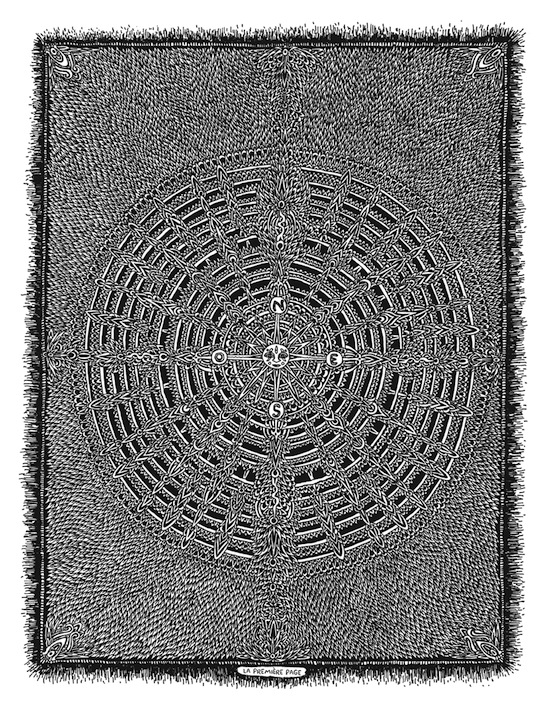

« Capacity » est une œuvre protéiforme et intimiste, la cartographie interne d’un artiste autodidacte qui ne ressent pas les barrières de la norme du dessin, de la bande dessinée, et osant par conséquent ce que n’osent pas – ou plus – faire tant d’artistes pourtant talentueux. Il n’est pas question – je l’ai dit – de définir cette œuvre et son auteur, mais je ne peux m’empêcher de voir en Theo Ellsworth une sorte de néo-mystique underground qui crée des choses folles. Il y a bel et bien une part de folie, en lui, même si on le sent lucide par le recul et l’humour qu’il exprime dans son travail. En lisant « Capacity », j’ai repensé à cette phrase qu’Antonin Artaud avait écrite au Dr Ferdière, qui s’occupait de lui alors qu’il était interné à Rodez : « Les états mystiques du poète ne sont pas du délire, ils sont la base de sa poésie. Me traiter en délirant c’est nier la valeur poétique de la souffrance qui depuis l’âge de quinze ans bout en moi devant les merveilles du monde de l’esprit que l’être de la vie réelle ne peut jamais réaliser ; et c’est de cette souffrance admirable de l’être que j’ai tiré mes poèmes et mes chants. » Il y a une sorte de dissociation psychique, en Ellsworth, comme si le cerveau et l’être étaient deux entités distinctes dialoguant au sein d’un même territoire de chair. Il le dit lui-même, posant des questions sur ce cerveau qui lui dit des choses qu’il ne comprend pas toujours mais qu’il tente de retranscrire sur le papier – lorsqu’il ne réagit pas contre ce cerveau en refusant de l’écouter. Vers la fin de « Capacity », Ellsworth dit : « Aussi hasardeux et inconscient soit-il, tout acte créatif est une collaboration entre des forces invisibles agissant en moi. » Ce qui m’amène aussi à faire un lien avec l’art médiumnique…

L’art médiumnique est apparu dans la seconde moitié du 19ème siècle, souvent en rapport avec la pratique du spiritisme, et qui a été ensuite raccordé à l’art brut. Généralement autodidactes, les artistes médiumniques ne se considéraient pas comme les auteurs entiers de leurs œuvres mais plutôt comme les intermédiaires d’esprits les guidant dans leur création. Il s’agissait d’ailleurs plus d’une expression psychique que d’une réelle création artistique à leurs yeux. On pourrait penser que je fais des rapprochements hasardeux, car lorsqu’Ellsworth parle de « forces invisibles » il ne parle pas vraiment d’esprits ni de spiritisme, mais plutôt d’un dialogue avec une dimension inconnue de son être, mais il y a tout de même en lui, dans son discours, une véritable part de dialogue mystique avec des contrées personnelles et internes où déambulent elfes, fées, monstres et autres créatures irréelles (surréelles ?), et donc également des esprits… Mais je fais aussi référence à la forme car, souvent, les artistes médiumniques se reconnaissent par leur propension – je dirais même plus leur nécessité – à remplir tout l’espace de la feuille par un foisonnement de motifs, ornementations, symboles, figures, témoignant d’une peur du vide, et c’est bien ce que l’on retrouve dans le style d’Ellsworth, dont l’identité s’affirme par des milliers de traits emplissant chaque once de l’espace de la feuille. Je pense notamment aux œuvres de Madge Gill, une peintre médium britannique (1882-1961) qui créait dans une profusion de détails et qui finit même par dessiner sur des draps allant jusqu’à 11 mètres de large car le format de la feuille ne lui suffisait plus pour exprimer ses visions dans l’espace dont elle avait besoin. Dans « Capacity », Theo Ellsworth parle du moment où il assembla une autre feuille à celle de départ car l’espace qu’elle proposait ne lui suffisait plus pour créer ses visions dans leur vraie ampleur. À cette deuxième feuille s’ajouta une troisième, puis une quatrième, etc., jusqu’à devenir un grand espace de création dont il découpa les contours pour en faire un profil de ce qu’il appela « l’homme imaginaire ». Autant de points communs qui font de Theo Ellsworth un artiste hors-norme, peut-être le dernier des mystiques ou le premier d’une nouvelle ère créative s’extirpant de notre monde morne moderne… Ci-dessous, une œuvre de Madge Gill afin d’illustrer mon propos…

Je ne peux donc finir cet article sans parler de cette folie graphique de Theo Ellsworth qui reste l’un des plus beaux spectacles visuels auquel j’ai assisté depuis longtemps, proprement fascinant… Vous l’aurez compris, « Capacity » est une exception au sein de la production contemporaine, un météore bouillonnant vous regardant droit dans les yeux, vous qui croyez regarder à l’abri des forces invisibles qui se meuvent en nous, toutes et tous, sans le voir ou l’accepter. Et la rencontre avec un auteur et un artiste que vous ne pourrez oublier de sitôt…

Je ne peux donc finir cet article sans parler de cette folie graphique de Theo Ellsworth qui reste l’un des plus beaux spectacles visuels auquel j’ai assisté depuis longtemps, proprement fascinant… Vous l’aurez compris, « Capacity » est une exception au sein de la production contemporaine, un météore bouillonnant vous regardant droit dans les yeux, vous qui croyez regarder à l’abri des forces invisibles qui se meuvent en nous, toutes et tous, sans le voir ou l’accepter. Et la rencontre avec un auteur et un artiste que vous ne pourrez oublier de sitôt…

« Abaddon » T2 par Koren Shadmi

« Abaddon » T2 par Koren Shadmi

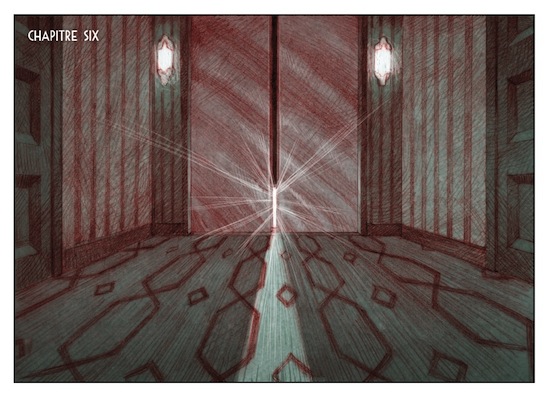

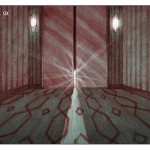

Ce printemps je vous avais présenté le premier volume d’« Abaddon » de Koren Shadmi (http://bdzoom.com/?p=62985), une œuvre métaphorique et angoissante sur la folie de notre monde, nos pulsions cachées et notre difficulté à exister dans la relation à l’autre… Ce premier volume était entièrement centré sur un huis clos étouffant où Terrance Lohem, le « héros », se retrouvait prisonnier d’un appartement sans issues, en compagnie de personnes un brin dérangées… Dans les dernières pages, pourtant, Terrance semblait enfin avoir trouvé le moyen de sortir – de s’en sortir – et de retrouver sa liberté… Était-ce vraiment le cas ? C’est ce que vous saurez en lisant la suite et fin de ce récit alambiqué dans ce second volume… Bien évidemment je ne vous dirai rien qui puisse éventer l’histoire, tout le sel de cette œuvre résidant dans le cheminement de la lecture et les événements souvent incongrus qui s’y révèlent, mais je vous dirai tout de même que cette suite surprendra encore ceux qui avaient lu le premier volume, l’auteur ayant décidé de bifurquer au sein de sa propre logique pour nous mener ailleurs sans pour autant s’extirper du délire exprimé. En effet, la claustrophobie paranoïaque initiale instaurée par cet enfermement en un seul et même lieu fait place à un enfermement plus « large » qui nous entraîne dans une errance un peu folle au gré des couloirs, ascenseurs et autres appartements ou espaces inattendus, faisant faussement espérer une issue possible. Au cloisonnement des murs succède un cloisonnement global, tout mouvement semblant ne pouvoir être un déplacement mais bien un éternel retour sur soi-même…

Certains pourront être étonnés par la tournure que prend l’œuvre après ce long jeu pervers du huis clos de départ, mais l’auteur était déjà allé au bout de sa logique sur ce point, et l’explorer plus avant n’aurait engendré qu’une redondance qui aurait amoindri la force de son propos. Prenant des risques, donc (car malgré tout chacun d’entre nous attendait qu’il dissèque encore et toujours ce huis clos hypnotique), Koren Shadmi ouvre l’espace pour mieux nous enfermer encore, passant du cube à la spirale, de l’immobilité au mouvement, déployant un récit où une succession de rencontres tout aussi angoissantes que les premières n’en finissent plus de déstabiliser le protagoniste – et le lecteur. Mieux (ou pire, selon qu’on est lecteur ou héros de l’histoire), la clé censée apporter une explication à tout ceci n’en est pas une mais plutôt une serrure dont la nature pragmatique ajoute encore à l’angoisse, bien plus que si elle s’inscrivait dans une surenchère du fantastique. C’est bien là où se niche l’effroyable métaphore sur le sens que prend notre vie, sur notre rôle et nos illusions. « Abaddon » est une œuvre cruelle qui nous fait croire que nous lisons une histoire alors qu’elle est avant tout un révélateur de notre humanité en proie à des peurs qui entravent notre libre-arbitre, exprimant à la fois crûment et symboliquement la puissance de cette immense prison à ciel ouvert que nous appelons « système »… Derrière chaque porte que nous ouvrons, il n’y a jamais qu’une autre porte.

Cecil McKINLEY

« Capacity » par Theo Ellsworth

Éditions Ici Même (24,00€) – ISBN : 978-2-36912-002-5

« Abaddon » T2 par Koren Shadmi

Éditions Ici Même (26,00€) – ISBN : 978-2-36912-003-2