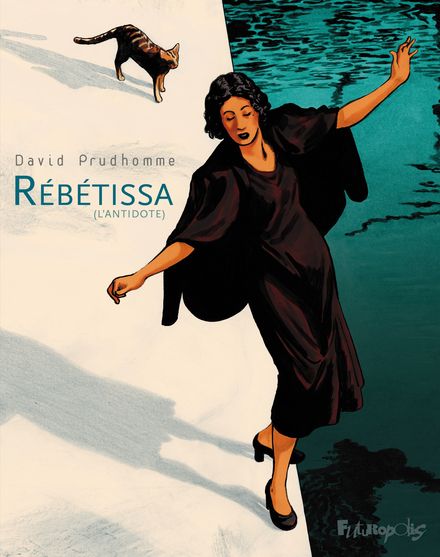

En 2009, déjà chez Futuropolis, David Prudhomme s’intéressait aux musiciens grecs avec « Rébétiko : la mauvaise herbe » : un album où l’on suivait une journée de la vie d’un artiste des années 1930. Des cafés enfumés de haschich aux terrasses où l’on se laisse assommer par l’alcool, les musiciens, les « rébètes », attendent la nuit où ils jouent le rébétiko, cette musique populaire contestataire évoquant la déchirure de l’exil, la dureté sociale et les amours amères…

Lire la suite...MOHAMMED NADRANI, LE DESSIN OU LA FOLIE?

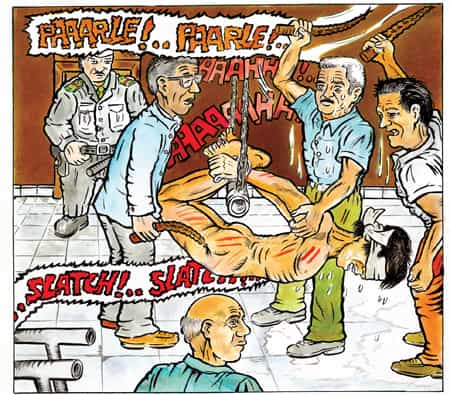

La BD engagée reste encore un genre à inventer en Afrique. Peu ou pas d’?uvres dénonçant les dictatures ou prenant partie politiquement. Parmi les rares exemples qui font exception, on peut citer deux dessinateurs marocains qui ont raconté leur terrible histoire personnelle à l’époque des années de plomb, période des années 70 marquée par la répression des opposants politiques sous le règne d’Hassan II : Aziz Mouride, membre fondateur du courant d’extrême gauche 23 mars (auteur du superbe On affame bien les rats en 2000) et Mohammed Nadrani, qui a publié Les sarcophages du complexe (Ed. Al Ayam en 2005).

L’histoire de ce dernier est hors du commun. Condamné en janvier 1977, à perpétuité par contumace, au procès de Casablanca. Il était considéré comme étant en fuite alors qu’il était entre les mains de la DST marocaine. C’est lors de cette terrible et douloureuse expérience que Nadrani fait la connaissance avec le dessin, découverte qui lui permit de tenir le coup sans sombrer dans la folie puis d’en faire son métier après sa libération. L’auteur revient en détail sur cette période dans une auto – analyse au scalpel d’un apprentissage artistique tout simplement extraordinaire….

Avant de connaître la prison, aviez vous été en contact avec le dessin ou l’art ?

Non. Je suis amazigh, berbère. Issu de la paysannerie et n’ayant jamais fréquenté l’école, mon père quitta le Rif en y laissant sa petite famille. Plus tard, j’ai débarqué du Rif à l’age de 9 ans, je ne parlais pas un traître mot d’arabe. J’étais le « chalh », le berbère du quartier. Mes parents n’avaient aucun rapport avec l’art. Mon père travaillait dans les mines de phosphates, comme ouvrier mineur à la tâche. En dehors de son travail et de ses activités syndicales, tout ce qui comptait pour lui c’est de savoir en fin d’année que je ne redoublais pas de classe. Quant à ma mère, n’ayant jamais quitté son village natal dans le Rif, elle ne sortait presque jamais de la maison, sauf pour aller au Hammam pour femmes, les bains turcs. Je n’ai pas non plus souvenir, au cours de mon parcours scolaire, d’avoir eu un prof de dessin, pourtant j’ai passé un baccalauréat de lettres modernes bilingue, arabe et français. Par contre, mon père tenait absolument à ce que j’apprenne un métier de peur de me voir quitter un jour l’école. Il avait choisi pour moi le métier de tailleur (couturier). Je passais mes vacances scolaires, trois mois à l’époque, à exercer, comme apprenti, le métier de tailleur. En apprenant la coupe masculine, pantalon et veste, je commençais déjà à dessiner avec de la craie sur le tissu des formes géométriques. Puis, ce furent mes études de philosophie à l’université de Rabat, avec l’arrestation à l’age de 22 ans et la disparition forcée durant 9 années du 12 avril 1976 jusqu’au 31 décembre 84.

Comment est né votre engagement politique et syndical ?

Le dimanche, jour de repos, mon père, étant syndicaliste, accueillait souvent chez nous au salon des invités des réunions du syndicat des mineurs. En participant au service du thé, je suivais les discussions et décisions des syndicalistes. C’est ainsi que j’ai subi cette influence de la culture ouvrière et suis devenu au lycée, militant et membre du syndicat National des lycéens. Par la suite, j’ai adhéré à l’organisation marxiste léniniste Ilal-Amam (en avant).

Racontez nous comment vous avez découvert le dessin ?

J’ai été emprisonné dans trois lieux différents : au Complexe à Rabat, du 12 avril 1976 au 5 août 1977, au centre secret de détention à Agdz, du 5 août 1977 au 22 octobre 1980 puis au centre secret de disparition forcée à Kalâat-M’gouna, du 22 octobre 1980 jusqu’au 31 décembre 1984. Mes débuts dans le dessin datent d’une période de réclusion solitaire qui a duré vingt deux mois dans une cellule du centre de Kalâat-M’gouna. Un jour, je découvris dans ma cellule dont je commençais à connaître chaque millimètre intimement, un bout de charbon de bois qui était, sans aucun doute, tombé providentiellement, du plafond. Je pris entre mes doigts ce bout de charbon d’un centimètre et demi et commençais à écrire mon nom, pour m’assurer que je n’en avais pas oublié l’orthographe. Ensuite, il me vint l’idée de dessiner, et de coucher sur le sol en ciment, une première esquisse. Aussitôt, je tâchais de croquer une tête de profil. Mais, comme étourdi, je me révélai incapable de composer dans mon esprit les traits d’un visage. Un peu déçu, je me mis, tant bien que mal, à esquisser des formes géométriques que j’effaçais pour en recommencer d’autres que je devais à nouveau rapidement effacer avant l’arrivée du gardien. Au bout de trois jours d’affilés passés, minute après minute, à dessiner, le bout de charbon s’était complètement éteint sur les bouts de mes doigts. Je n’avais désormais plus le moyen de dessiner. Le dessin commençait déjà à me manquer. Je récupérai donc un caillou de calcaire. Je tentais de l’utiliser, mais malheureusement il rayait le ciment et le geste perdait énormément de sa fluidité. Et à force de gratter le sol avec le caillou, je risquais d’abîmer le sol de ciment. Parfois, en forçant, le caillou se bloquait et le geste, incontrôlable, partait dans une direction indéterminée. Cela me rendait fou : j’étais tout le temps sur les nerfs. Le plus souvent, une fois le dessin achevé, je me mettais debout et marchais en diagonale en faisant les habituels cinq petits pas que ma cellule avait à m’offrir pour une promenade si étroite que j’avais l’impression de me promener dans mon for intérieur. En prenant ainsi la maigre distance qui m’était permise, et en surplombant de ma taille le dessin, je pouvais mieux en apprécier la qualité d’exécution.

Une rencontre avec l’art qui reste hors du commun…

D’autant plus que la seule surface praticable commençait, à souffrir des craquelures qui, comme des vers, s’attaquaient peu à peu au ciment. Combien de temps ce fragment de ciment, auquel je trouvais une étrange ressemblance avec la carte géographique du Maroc, allait-il résister ? J’étais convaincu que si je continuais à abîmer, à cette cadence, le sol, il me faudrait bientôt demander un crayon et du papier. Par inattention, j’avais versé un peu de café sur le sol. Aussitôt, une idée providentielle me vint à l’esprit : celle d’utiliser le café. Presque au même moment, me vint aussi l’idée de façonner un pinceau. Je retirai de mon pantalon quelques fibres de nylon que je nouai de sorte que je puisse l’utiliser comme pinceau que, par la suite, je fixai à l’aide du fil, à un petit morceau de roseau échappé du plafond de la cellule. Du semblant de café qu’on me donnait le matin, je gardais la moitié que je sacrifiais pour pouvoir dessiner. Je trempais le pinceau dans le café et dessinais sur le sol de ciment. Je passais des heures et des heures à dessiner. Par moments, je portais, sans m’en rendre compte, la tasse d’aluminium à ma bouche pour en avaler une gorgée et je continuais naturellement à dessiner. Je commençais à y prendre vraiment goût.

Vous n’aviez rien d’autres pour illustrer vos dessins ?

Pour avoir fréquenté l’école coranique pendant mon enfance, j’avais pensé au schiste qu’on appliquait sur la tablette de bois poli sur laquelle on écrivait pour apprendre le Coran. Avec un chiffon imbibé d’eau et d’argile, j’enduisis, d’une fine couche, le sol de ciment. En séchant, cela donnait une pellicule blanchâtre qui, au passage du pinceau enduit de café, permettait de faire ressortir les traits. De jour en jour, le fragment de ciment se colorait d’une teinte marron noire qui donnait de la couleur à mon dessin. Je m’exerçais ainsi au dessin et, avec le temps, le résultat s’améliorait.

Peut-on dire que le dessin vous a aidé à tenir le coup et à moins ressentir la solitude ?

Oui. Par exemple, un jour je dessinai un profil féminin qui était loin de ressembler à celui de ma bien-aimée Rabéa. Mais, quand je me levai et que j’entrepris de le regarder en prenant du recul, j’eus l’impression que c’était elle qui me parlait. Je pouvais alors imaginer une conversation avec elle, qui se reproduisait chaque jour. Je passais le reste de mes journées à parler tantôt avec ma bien-aimée et tantôt avec les autres personnages que je créais pour me tenir compagnie, et remplir le vide qui m’enserrait dans un étau puissant. Un jour, après le café, je me mis à dessiner un cheval à partir d’un relief, que la pluie avait modelé . Difficile, à partir de ce modèle que me fournissait le hasard, d’imaginer en entier le corps d’un cheval. Je m’efforçai donc de me souvenir de l’allure d’un cheval, de ses mouvements, de son regard et de ses sabots… Une première esquisse, une deuxième… Etc…. Des centaines de dessins ont ainsi été réalisés sur le sol. Mais, malheureusement, je devais les effacer, à mon grand regret, à coup de chiffon mouillé. Un peu d’eau, versé sur le dessin, finissait par tout effacer.

Comment faisiez-vous avec les gardiens ?

J’avais l’œil sur mon dessin et je dressai l’oreille pour intercepter le moindre bruit suspect car je craignais d’être surpris par le gardien.

Un jour, j’étais tellement absorbé par la réalisation d’un dessin que je n’entendis pas s’ouvrir la porte de l’extérieur. Le temps de m’en apercevoir, le Gorille (le gardien) commençait déjà a ouvrir le cadenas de ma cellule. N’ayant pas le temps d’effacer mon dessin, je le cachai avec la couverture et je m’assis dessus. Le gorille fouilla partout en regardant dans les recoins, derrière le bidon, et il déplia ma veste dont j’avais fait un oreiller. Heureusement, il n’avait pas soulevé la couverture. En sortant, une grande déception se lisait sur son visage.

Cela devenait compulsif, non ?

Oui, mais je n’avais pas le choix. Je passais tout mon temps à dessiner, sans répit, jusqu’au coucher du soleil. À la tombée de la nuit, je donnais libre cours à mon imagination. Je repassais dans ma mémoire, en grelottant de froid, les images qui me renvoyaient à un passé lointain. Le lendemain, je recommençais le dessin. Un jour, j’avais pensé à un dessin à trois dimensions. Pour modèle, j’avais pris, vu à travers la fenêtre de ma cellule, le bagne qui se profilait, avec son barbelé surplombant les cellules. Pendant une semaine je ne faisais que dessiner d’après ce modèle. Soudain, je constatai que, chaque fois, que je pensais à diriger mon geste vers le haut, je voyais ma main descendre. Le geste allait dans le sens contraire de la pensée. Je perdais complètement la maîtrise de ma main. Ma main se mit à trembler sans cesse. Impossible de tracer un seul trait. Inquiet, j’arrêtai aussitôt le dessin. J’étais étourdi, désarçonné, les larmes aux yeux, je me demandais ce qui allait m’arriver. Deux semaines s’étaient écoulées sans que je touche au pinceau. Je m’efforçais de reprendre mes esprits et de coordonner, en forçant sur la concentration, le geste et l’intention. Malgré tous mes efforts, le phénomène de discordance persistait. Un mois, jour pour jour, s’était écoulé ainsi. Cela devenait alarmant ! J’en vins à craindre d’être dans l’incapacité de dessiner à cause de ce trouble inexpliqué de coordination de mes mouvements. Je me résignais à ne plus penser au dessin dans l’espoir de retrouver un jour mon équilibre.

Et comment cette « panne » a-t-elle pris fin ?

Après 22 mois d’isolement, je suis revenu parmi mes amis, « co-disparus ». Au fil du temps, peu à peu, j’ai commencé à retrouver la fluidité du geste que j’avais cru perdu à tout jamais. Un matin, alors que j’étais sur le point de finir un dessin, le Gorille s’était introduit dans l’enceinte de la cour pour nous ouvrir. C’était raté, je dus tout arrêter jusqu’au lendemain.

Mes croquis s’amélioraient de jour en jour. Au bout d’une semaine, je maniais le pinceau avec une certaine dextérité. À mon premier dessin réussi, j’ai sauté de joie.

Quelle a été la réaction de vos codétenus ?

L’un d’entre eux, Abderrahmane, s’est proposé comme assistant technique. Pendant que je dessinais, il s’agenouillait à côté de moi sur le sol. Immobile, attentif, il suivait chaque geste des yeux, du début jusqu’à la fin. Puis, il me donnait de précieux conseils, que je prenais en compte le lendemain. Quelques semaines plus tard, nous nous concertâmes tous les deux pour une série de portraits. Dans ma solitude passée, je n’avais pensé à aucun visage, excepté celui de ma bien-aimée. Je me suis donc mis à la besogne en pensant à elle. A mesure que les traits du portrait apparaissaient, je vis le visage d’Abderrahmane s’illuminer peu à peu, comme s’il revoyait un être cher car il la connaissait. Dessiner me redonnait confiance.

Plus tard, mes camarades allaient me servir de modèles : tantôt c’était Errahoui, tantôt Moulay Driss ou encore Lahbib. Les jours passaient relativement plus vite que de coutume. En cette période, j’en venais presque à oublier nos geôliers.

Quand avez-vous commencé votre carrière de dessinateur professionnel ?

Ce n’est qu’après ma libération, survenue, le 31 décembre 1984, que je me suis mis à dessiner avec des crayons et du papier. Puis j’ai entamé une expérience de peinture à l’huile sur toile qui m’a servi de support pour dénoncer les violations graves des droits humains au Maroc.

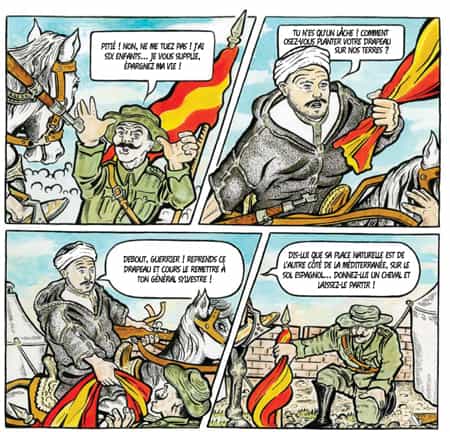

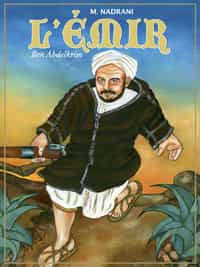

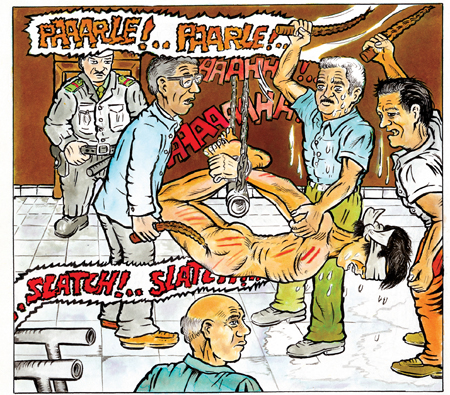

Toujours autodidacte, j’ai commencé à m’intéresser à la BD. Et ce fut mon premier album Les Sarcophages du Complexe pour reconstituer les faits de mon séjour au « Complexe » de Rabat, un lieu de détention où j’ai passé 18 mois les yeux bandés et les mains passées aux menottes. Les Sarcophages du Complexe est une autobiographie, que j’ai réalisée en BD afin de montrer par la force de l’image les conditions réelles de la disparition forcée.

Une sorte de défi ?

Oui, les forces de la répression avaient voulu m’anéantir, éteindre en moi toute lueur de culture, de savoir et d’humanisme, j’en suis sorti plus fort et consolidé par la passion que j’avais forgée dans les pires conditions de ma disparition forcée dans les geôles du régime de Hassan II. C’est en quelque sorte ma revanche sur mes tortionnaires!!! J’ai voulu que cet art, cette passion qui s’est révélée en moi dans ces conditions, soit et demeure une arme pour combattre toute injustice, pour combattre l’oubli, pour briser le silence et la complicité. Je revendique le parti pris de toute création de quelque genre que ce soit.

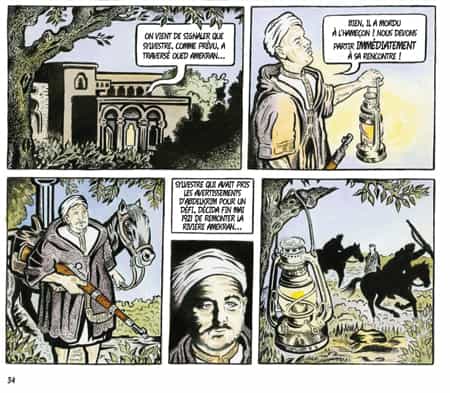

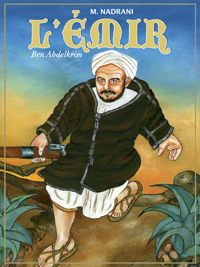

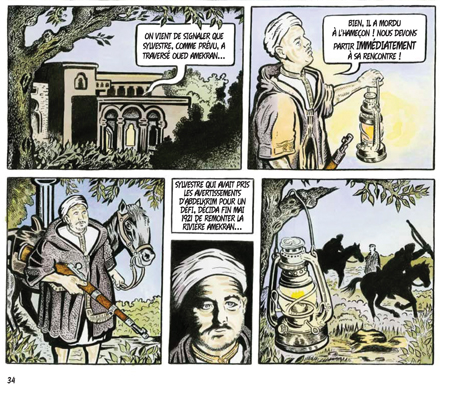

Qu’en est-il de votre seconde BD sur l’émir Abdelkrim ?

L’Histoire du héros du Rif, dont je suis originaire, a été, pour des raisons politiques, occultée durant presque un siècle. Pour moi, cette partie de l’histoire de notre pays a été effacée, falsifiée et surtout reniée par le pouvoir en place. On a voulu faire disparaître cette histoire, effacer la mémoire de notre peuple. Je le dis avec beaucoup de modestie. C’est à nous de faire revivre cette histoire afin de sauvegarder la mémoire de notre peuple.

L’Histoire du héros du Rif, dont je suis originaire, a été, pour des raisons politiques, occultée durant presque un siècle. Pour moi, cette partie de l’histoire de notre pays a été effacée, falsifiée et surtout reniée par le pouvoir en place. On a voulu faire disparaître cette histoire, effacer la mémoire de notre peuple. Je le dis avec beaucoup de modestie. C’est à nous de faire revivre cette histoire afin de sauvegarder la mémoire de notre peuple.

C’est également une leçon que vous avez tiré de votre emprisonnement ?

Oui, pendant notre disparition forcée, privés de lecture et d’écriture, nous avions mis en place un programme oral pour lutter contre ce que nous avions appelé à l’époque la lutte contre l’érosion de l’oubli. Pour conserver notre savoir nous ressassions, chaque nuit avant de nous endormir, nos connaissances. L’histoire de Abdelkrim faisait partie de ce stock d’histoires et de récits qui avaient germé dans mon cerveau et que je m’étais juré de réaliser en BD.

Qu’en est il de la BD au Maroc ?

Par le passé, au Maroc, nous avions une tradition de BD. Je me souviens dans ma génération nous avions appris le français en lisant les albums de Blek le roc, les Kiwi, les Akim, les Capitaine Swing, les Mustang, les Zembla, les Rodéo et autres. On pouvait même pour quelques centimes louer des albums ou les acheter à bon marché dans des quartiers populaires. Mais depuis cette tradition a tendance à disparaître. On ne trouve plus ces précieux albums !! C’est bien dommage. Il est vrai que le fossé de la crise de la lecture en général s’approfondit et s’élargit de plus en plus, mais la BD embryonnaire au Maroc souffre doublement de cette crise du manque de lecteurs.

Y a-t-il d’autres obstacles, disons plus administratifs ?

D’une part si le prix exorbitant de la publication d’une BD, surtout en couleurs, en absence de toute subvention ou aide étatique n’encourage guère les éditeurs à s’y aventurer, la distribution, quant à elle, transformée en guillotine, finit par l’achever. Les 45% relevé sur le prix couverture au profit de la société de distribution (SOCHEPRESS) au Maroc ne laisse aucune marge pour en vivre, ni pour le bédéiste ni pour l’éditeur. Je pense qu’en absence d’une certaine « discrimination positive » en faveur de la BD à peine émergente au Maroc, il est quasiment impossible de voir la BD prendre sa place dans un futur proche sur les rayons de nos librairies. Malheureusement, les institutions étatiques qui devraient jouer ce rôle d’encourager et de promouvoir le 9ème art ont hélas, et depuis longtemps, démissionné, surtout quand il s’agit d’une BD engagée qui parle vrai et dénonce. Nous ne sommes plus en face de la censure directe, crue, répressive de l’interdiction. Le nouveau visage de la « censure » peut porter différents voiles… pour obliger à courber l’échine et à accepter de plein gré de s’autocensurer.

Entretien réalisé par Christophe Cassiau-Haurie, le 16 janvier 2009 par MSN entre Maurice et le Maroc.