Vivant depuis 25 ans avec Tanie — qui est aveugle d’un œil et qui, en conséquence, doit se démener tous les jours pour s’adapter de son mieux aux charges du quotidien —, le dessinateur et scénariste Marc Cuadrado a repris ses crayons pour nous expliquer comment sa courageuse femme fait face à sa déficience visuelle. Pour l’occasion, cet adepte du style gros nez — « Norma » chez Casterman et « Parker & Badger » chez Dupuis ou « Je veux une Harley » pour Frank Margerin chez Fluide glacial et Dargaud (1) — renoue avec la discipline graphique qu’il avait abandonnée depuis une dizaine d’années : passant à autre trait, plus semi-réaliste, où sa plume se fait alors tendre et émouvante… même s’il insuffle toujours sa lumineuse touche d’humour personnelle !

Lire la suite...Spécial Alex Maleev

Glénat vient de sortir « N. » de Marc Guggenheim et Alex Maleev, album assez fascinant où l’artiste pousse le photoréalisme plus loin qu’il ne l’avait jamais fait. Une évolution qu’on avait déjà sentie de manière assez forte dans « Scarlett », œuvre récemment parue chez Panini Comics où il retrouvait son compère Bendis. Au-delà de la critique de ces deux albums, cette chronique se penche sur cette question : « Où va le style de Maleev ? »

Où va Maleev ?

Depuis le début de sa carrière, Alex Maleev a toujours utilisé le réalisme graphique. En 1996, dans « The Crow », il se « contentait » de dessiner de manière réaliste ; quatre ans plus tard, dans « Sam & Twitch », le processus prit de l’ampleur, surtout dans les décors urbains. Mais c’est bien évidemment à partir de 2001 dans « Daredevil » que son travail interactif entre dessin et photo s’affirma jusqu’à devenir la fameuse « Maleev touch », un style assez inimitable et reconnaissable entre tous, à la fois brut et ciselé, mariant insertions photographiques retravaillées, dessin au pinceau, solarisation et autres procédés informatiques générant de la matière. Il en découlait un style tout en contraste où les ombres du pinceau et les luminescences informatiques se complétaient judicieusement. Les décors urbains étaient clairement des photographies retouchées, mais les visages des personnages échappaient encore en partie – pas tout le temps, et de moins en moins – au processus de la « photo redessinée ». On sentait que Maleev se dirigeait inexorablement vers un travail informatique de plus en plus prégnant où la photo tiendrait un rôle majeur, matériau de base transcendé par un travail graphique considérable.

C’est justement à ce moment-là qu’une question montra le bout de son nez : à force d’employer ce processus, presque comme un système, Maleev n’était-il pas en train de devenir un graphiste plus qu’un dessinateur ? La beauté du résultat n’est pas à remettre en cause, mais l’on pourrait regretter que l’artiste, finalement, ne dessine plus, trop fasciné par l’univers esthétique – sublime il est vrai – qu’il avait mis en place. Une question comme un regret, car si Maleev excelle dans la retouche Photoshop, son trait, son style, sa touche n’ont pas besoin de cet arsenal pour s’avérer tout simplement beau. Exemple, cette résurgence du dessin « pur » en 2007 dans l’épisode 26 de « The New Avengers », une petite merveille où Maleev dessine tout, où l’on sent le trait, la peinture, le travail épanoui d’un bel artiste, dans la plus grande simplicité : comme c’était beau ! Il y avait même quelques influences klimtiennes, dans ses images tout en sensualité. Le style n’y perdit rien en réalisme, et cela prouvait bien que Maleev – même sans tout miser sur l’ordinateur – restait un grand artiste. Mais cela resta un cas un peu isolé…

Entre ma fascination pour son travail informatique remarquable et mon admiration pour son dessin, je ne savais plus trop quoi penser de son travail qui semblait se départir de plus en plus du dessin pour se répandre dans un hyperréalisme un peu systémique dans l’utilisation de photographies retouchées. Allait-il finir par ne plus du tout dessiner, se contentant d’assembler et de retoucher des clichés ? Ce ne sont pas ses deux derniers albums parus en France qui allaient m’enlever cette inquiétude, sans pour autant me faire moins aimer son travail. Dans « Scarlet », Maleev monte d’un cran en faisant incarner son personnage principal par Iva, une personne réelle prise en photos sous tous les angles pour l’intégrer dans la création finale, au sein de décors eux aussi presque exclusivement photographiques. Ce processus est encore plus présent dans « N. » : cela présage-t-il d’une évolution irréversible dans ce sens ?

Pas forcément. Certes, l’utilisation de photos retouchées informatiquement – que ce soit pour les décors ou pour les personnages – n’a jamais été aussi franchement exprimée par Maleev que dans « N. ». Mais Marc Guggenheim explique que cet hyperréalisme était plus que souhaité pour cette adaptation de Stephen King afin de faire plonger le lecteur dans un univers assez réel pour l’effrayer totalement. C’est donc d’un commun accord et de manière très volontaire que le duo a décidé de pousser le procédé hyperréaliste de Maleev jusqu’au bout de sa logique. La plupart du temps, ça fonctionne très bien, et c’est vrai que ce réalisme ajoute à l’angoisse. Mais on sent aussi que parfois Maleev ne trouve plus vraiment son dessin, particulièrement dans les visages qu’il retouche de temps à autre dans simplicité malvenue, créant une dichotomie visuelle, un décalage fragilisant l’atmosphère générale plutôt que la renforçant.

Et c’est bien là où ma réflexion trouve sa légitimité : après tout, peu importe que ce soit du dessin pur ou bien de la tambouille informatique, à partir du moment où l’art et la narration en sortent vainqueurs, à partir du moment où c’est beau et où cela participe à une évolution riche et pleine de l’artiste. Par contre, cela peut devenir un problème si, en cours de route, l’artiste s’enferme dans un système tout en nageant entre deux eaux, y gagnant en maestria visuelle mais y perdant en réalité de trait. Certains pourraient penser que « N. », par sa magnificence esthétique, représente un aboutissement dans l’art de Maleev. Je pense que cet acmé est plutôt une période de transition névralgique pour Maleev. Le moment exact où il arrive au bout d’un chemin et à l’intersection de deux voies, pouvant choisir de pousser le processus jusqu’au paroxysme et le déclinant à l’infini, de revenir au contraire de ce voyage technique pour purger son univers visuel et défatiguer son œil créateur, ou encore de trouver un équilibre parfait entre les deux techniques pour y évoluer de manière plus libre. L’avenir nous le dira, mais quoi qu’il en soit, Alex Maleev demeure l’un des très grands artistes actuels des comics, assurément à suivre…

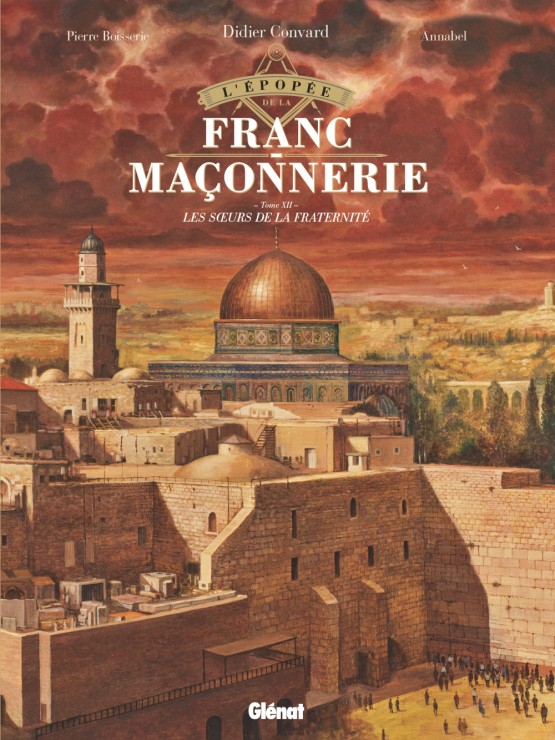

« N. » par Alex Maleev et Marc Guggenheim

« N. » par Alex Maleev et Marc Guggenheim

L’accroche de cet album est « La folie est-elle contagieuse ? » Alléchant, mais quand on regarde autour de nous comment le monde tourne, on se dit une nouvelle fois que la réalité dépasse la fiction ! Digression mise à part, il faut nuancer cette accroche, car dans « N. » ce n’est pas la folie de ce dénommé N. qui est contagieuse, mais plutôt la cause de sa folie qui est susceptible de rendre folles d’autres personnes. La « contagion » se fait par l’écoute de ceux qui expliquent pourquoi ils sont en train de perdre la raison, et ne se concrétise que parce que ceux qui ont reçu cette confidence sont assez intrigués pour aller à la rencontre du soi-disant déclencheur de cette folie. Cette nuance faite, ça ne rend pas pour autant cette idée moins intéressante ! Même si je ne suis pas vraiment fan de Stephen King, je serais le dernier à ne pas lui accorder ses grandes qualités de conteur d’horreurs, un peu noyées dans une production parfois trop mainstream mais portée systématiquement aux nues. « N. » – qui est une nouvelle et non un roman – est un bon cru du King. Assez réaliste pour que l’horreur foute encore plus les jetons, et n’abordant pas les éléments surnaturels de manière frontale mais par le biais de cheminements concentriques.

« N. », c’est un patient du psychiatre John Bonsaint qui est venu consulter ce dernier après qu’une simple promenade dans un champ se soit transformée en cauchemar. Sur le champ d’Ackerman se dressent les vestiges de la maison dudit Ackerman qui vécut ici des décennies auparavant. Ces vestiges, constitués de sept piliers en pierre, constituent une sorte de monument mégalithique, un mini Stonehenge. C’est la décision de N. de photographier cette ruine qui va tout faire basculer : à l’œil nu, on compte sept pierres dressées ; mais lorsque N. les voit dans le viseur de son appareil photo, elles sont huit. Il vérifie plusieurs fois en les regardant de visu puis dans l’objectif photo, mais ce n’est pas une hallucination : il y a bien une huitième pierre sur ce site, mais elle n’est pas visible à l’œil nu. En tant que lecteur, on s’identifie tout de suite au personnage et l’on se demande comment nous réagirions nous-mêmes face à une telle énigme.

Cette capacité d’identification dans le récit – alliée aux dessins volontairement hyperréalistes de Maleev – est à coup sûr le coup de génie de cette œuvre. Nous n’avons que très peu de recul, dans la lecture de cet album. King, Guggenheim et Maleev ne nous laissent pas d’autre choix que de plonger avec les personnages. Car tout le monde plonge dès qu’on est en relation avec la confidence de N. : son psychiatre, tout d’abord (autour duquel tourne tout le récit, reliant les anciennes et futures victimes), puis sa femme, sa sœur, un journaliste… Une vraie traînée de poudre débouchant sur le suicide. Tout ça pour une pierre invisible ? Oui, mais pas que.

En effet, au centre de ces pierres semble exister une menace invisible, terrifiante, oppressante pour toute personne se trouvant dans le cercle, et dans chacune des pierres dressées apparaissent des visages grimaçants. N. tirera de cet épisode de nombreux cauchemars, des visions où une monstruosité géante s’apprête à engendrer le chaos. Dévoré par les TOC (surtout celui de tout compter et de disposer des objets de manière mathématique), N. va plonger dans l’horreur et la folie et l’exprimer avec assez de puissance de conviction pour que son psychiatre plonge à son tour. Je ne vous dirai rien de plus de cette histoire afin de ne pas en enlever tout le sel, mais sachez qu’on suit avec grand intérêt et curiosité l’imbrication des différents faits et gestes de tous les protagonistes qui structurent le récit.

Après mon introduction sur le style de Maleev, je ne m’étendrai pas plus sur ce sujet, mais malgré tout on ne peut qu’être admiratif de certaines cases, certaines planches, qui sont vraiment sublimes, emplies de matières colorées fortes et subtiles à la fois. Après avoir refermé cet album, tous mes a priori sur cet album se sont évanouis, ne me laissant qu’un excellent souvenir de lecture qui ne me lâche pas comme ça… Good !

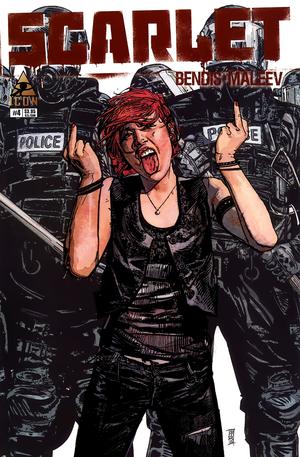

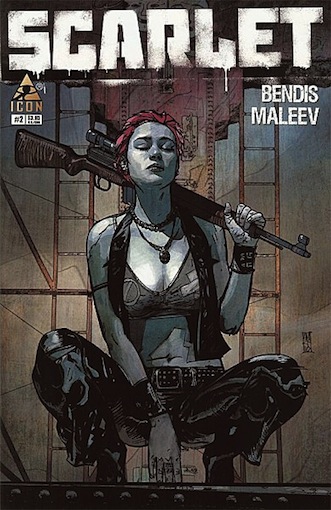

« Scarlet » T1 (« L’Indignée ») par Alex Maleev et Brian Michael Bendis

« Scarlet » T1 (« L’Indignée ») par Alex Maleev et Brian Michael Bendis

Elle est chouette, Scarlet. Une adolescente de Portland comme il y en a tant, aimant passer de bons moments avec ses amis, amoureuse d’un garçon nommé Gabriel. Mais un jour tout dérape. Alors qu’elle et ses amis sont en train de papoter tranquillement sur les marches d’un escalier en ville, un flic les aborde de manière assez belliqueuse et provocatrice pour déclencher une confrontation verbale. Fouille, interpellation abusive et même menace d’une arme : Scarlet et Gabriel prennent la fuite, bientôt rattrapés par le flic qui – incompréhensiblement – tire dans la tête de Gabriel et Scarlet. Si Scarlet s’en sort, Gabriel, lui, est mort sur le coup. Une fois sortie du coma, elle se remémore l’incident et se pose alors cette unique et incontournable question : pourquoi ? Qu’avaient-ils fait de si grave pour qu’un policier leur tire dessus et tue le garçon dont elle est amoureuse ? Rien. Ils n’avaient rien fait d’autre que de répondre pour se défendre, et de fuir, sans violence. C’est ce qu’on appelle communément une p… d’injustice. Un abus de pouvoir meurtrier. Un crime. Faut-il alors l’accepter et ne rien dire, de peur de se confronter à un représentant de la loi qui semble avoir tous les droits ? La réponse est bien sûr « non ». Après, il existe bien des manières de réagir pour rétablir la justice. Scarlet ne va pas choisir la plus tendre. Elle va rentrer dans le lard du système, de manière violente et radicale.

Dans les semaines qui suivent sa sortie du coma, Scarlet va remonter la piste jusqu’au flic assassin. Elle va très vite se rendre compte qu’une réelle inertie permet de maintenir les faits d’injustice, les fauteurs et autres meurtriers d’état étant couverts par leurs collègues, personne ne dénonçant personne dans une loi du silence et de l’intimidation qui joue sur les peurs de chacun. Cet axiome constitue même l’un des piliers de réflexion de cet album, un pivot sur lequel s’articule la démarche de Scarlet. Accompagnée dans l’ombre par son ami Brandon, elle va retourner la violence contre celle du système et devenir une hors-la-loi promptement recherchée. Mais qu’arrivera-t-il lorsque l’entière vérité sera connue de tous, relayée par les médias ? Car Scarlet ne fait pas que flinguer les salauds de l’establishment, elle redistribue l’argent, vient en aide aux déshérités, et surtout clame haut et fort que la saloperie assassine et protégée par l’ordre doit cesser de nuire, pour le bien de tous. Ce phénomène va trouver un écho dans la population, jusqu’à engendrer des manifestations et un mouvement civique exigeant une « loi Scarlet » contre la violence policière. Comment les fédéraux et la police vont-ils pouvoir résorber et contenir ce qu’il convient d’appeler un « soulèvement des indignés » ? La réponse violente de Scarlet à la violence est-elle la seule manière effective de combattre pour enrayer la mort ? Cela peut-il vraiment changer les choses ? C’est toute la question de l’œuvre.

Pas étonnant que ce soit par le biais de sa propre compagnie Jinxworld que Bendis ait édité « Scarlet », car on imagine mal Marvel publier cette bombe directement ! Ce bon vieux Bendis réussit à nous étonner encore, et ça c’est une bonne nouvelle. Il est plus qu’évident que le contexte social et économique actuel ainsi que l’émergence du mouvement des Indignés ou des Anonymous ont joué pour beaucoup dans la création de cette œuvre qui exprime toute la colère et l’offuscation des citoyens face à ce qui nous sert de gouvernement, de police, de justice. Rarement les inégalités et les exactions ont été si nombreuses, et partout le ras-le-bol monte, le peuple gronde… Difficile de voir en « Scarlet » autre chose qu’un appel à l’insurrection civique et radicale, sans pour autant devenir une apologie du crime. Mais tout de même… Il y est aller fort, le Brian. Le pire, c’est qu’il aurait pu se contenter de nous raconter une histoire, avec le recul naturel du lecteur face à la fiction, mais non, il en rajoute : dès le départ, et tout au long de l’œuvre, Scarlet parle directement au lecteur, les yeux dans les yeux, l’interpellant sans concession pour savoir ce qu’il pense de ce qu’il est en train de lire, et s’il compte rester le cul sur sa chaise à lire des comics alors que le monde se meurt en injustices. On ne peut être plus explicite…

Ce qu’il y a de terrible, sans espérer personnellement une révolution sanglante, c’est que la fameuse inertie dont je parlais plus haut semble étouffer toute véracité de contestation, annihilant sa concrétisation dans notre monde. Plus rien n’a de poids. Au lieu de réagir contre ceux que cette chanson épingle, les gens tapent dans les mains et chantent à tue-tête « Foule sentimentale » de Souchon sur les plateaux télé, on utilise de la musique punk pour vendre des shampooings, et Stéphane Hessel se vend à des millions sans que la France se réveille pour autant… Sorti depuis le début de l’année, « Scarlet » ne semble pas avoir déclenché quoi que ce soit, que ce soit dans le petit monde de la BD ou ailleurs… Et, dans le même temps, on continue d’entendre dire que « la bande dessinée c’est rigolo ». Comme le dit le slogan : « Encore plus dangereux que le bruit des bottes : le silence des pantoufles ! » Au travers de son récit, Bendis ne légitime pas tout, il s’attache plutôt à suivre le cheminement intime de son héroïne pour décortiquer comment une telle chose peut advenir. C’est ce qui le sauve de certaines attaques potentielles que pourrait attirer pareille œuvre… Quoi qu’il en soit, avec cette création, Bendis pousse un coup de gueule et se fait le relais d’un ressenti partagé par beaucoup. On attend la suite avec impatience. Wake up !

Cecil McKINLEY

« N. » par Alex Maleev et Marc Guggenheim Éditions Glénat/Albin Michel (14,95€) – ISBN : 978-2-7234-8738-2

« Scarlet » T1 (« L’Indignée ») par Alex Maleev et Brian Michael Bendis Éditions Panini Comics (13,20€) – ISBN : 978-2-8094-2252-8

Je ne connais que N. d’après Stephen King, mais son style graphique dans cette BD est vraiment épatant. Certaines planches sont vraiment époustouflantes !

Pour moi, « Scarlet » est une arnaque ! Un faux brûlot anarchiste.

Bendis prend soin de désamorcer son propos en faisant de Scarlet la dénonciatrice de la police corrompue. On tombe ainsi dans l’anecdotique. Un cas particulier dans une ville particulière. Il a tellement la trouille que son histoire soit prise au sérieux qu’il fait dire à Scarlet qu’il y a aussi de bons flics et que ce n’est pas à ceux là qu’elle s’attaque. C’est prendre le problème par le petit bout de la lorgnette en le dissimulant sous un propos faussement révolutionnaire. Bendis accumule les longs dialogues qui tournent à vide comme il sait si bien le faire. Et comme il ne sait pas non plus terminer ses histoires (cf ses Daredevil), on peut parier que la (fausse ) montagne accouchera d’une (vraie) souris.

Maleev, quant à lui, déploie une énergie considérable pour éviter de toucher un crayon. Le résultat est bancal. Par exemple un visage réel est beaucoup moins expressif qu’un visage dessiné. Il résulte que pour faire comprendre les émotions de ses personnages photographiques, Maleev est obligé de les faire grimacer de manière outrancière. Les décors sont des photos scannées en bitmap et colorisées sans même les redessiner. Certaines scènes se retrouvent copiées-collées ou recadrées au fil des pages, des personnages changent simplement d’accessoires, etc.

Ne vous laissez pas tromper par Scarlet. C’est un pur produit commercial opportuniste. Une « œuvre » de récupération qui recycle les révoltes bien réelles qui secoue le monde. Il n’y a aucune sincérité dedans. Mieux vaut relire « V pour Vendetta ».

Bonjour, merci de votre commentaire. J’aime bien « Scarlet », mais pour autant je comprends tout à fait ce que vous dites, et que l’on puisse réagir de cette manière face à cette œuvre effectivement assez ambiguë. Je ne suis pas dupe et peux même rejoindre vos propos par certains côtés, même si vous avez la dent dure. Les avis sont assez tranchés sur ce comic, et je trouve ça bien. Au moins c’est l’occasion d’en débattre et de reparler de certaines choses. Quant à l’art de Maleev, je pense que vous avez compris par la première partie de mon article que cela me pose question aussi. Le « Moon Knight » qui vient de sortir (encore avec Bendis) où Maleev revient enfin au dessin pur (il n’a même pas fait les couleurs) montre bien combien cet artiste a perdu de grandes qualités de trait après toutes ces années informatiques… Mais pour en revenir à « Scarlet », c’est une œuvre peut-être aussi séduisante que décevante…