Les vacances sont à l’origine d’œuvres passées à la postérité en littérature : celles de Marcel Pagnol en Provence ou de Harper Lee, cette fois-ci en Alabama, mais aussi au cinéma dans la colonie de « Nos jours heureux » ou encore en « Juillet-août » et dans « Un petit truc en plus ». La bande dessinée a, elle aussi, puisé dans cette thématique et nous nous retrouvions, entre autres, pour « Les Beaux Étés » ou avec « Du sable dans le maillot ». Un nouvel album édité par Fluide glacial nous invite cette fois pour « Les Vacances chez Pépé-Mémé », en compagnie de Guillaume Bouzard.

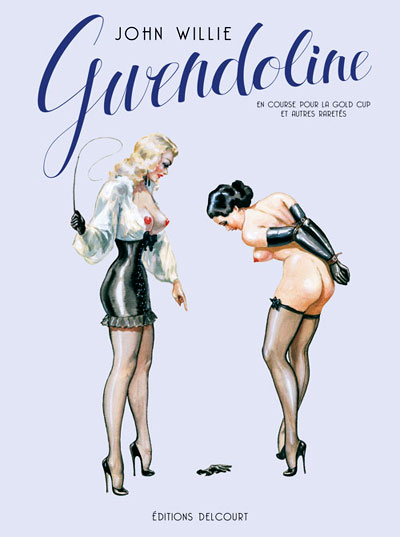

Lire la suite...« Gwendoline : en course pour la Gold Cup » par John Willie

Inclinez-vous, prosternez-vous, la déesse est de retour… Ah, Gwen, Gwendo, Gwendoline ! Voilà près d’un quart de siècle qu’elle avait disparu des rayons des librairies, et elle nous manquait tant… Après « La Princesse perdue » sorti en 2011, les éditions Delcourt réitèrent cette année avec ce deuxième volume plus conséquent, comprenant de nombreux dessins parfois inédits. Un bijou.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour trouver un substantif exprimant exactement ce que représente « Gwendoline ». Un délice. Oui, un pur délice. Tout est délicieux, dans cette œuvre qui reste l’une des perles absolues de la bande dessinée érotique du 20ème siècle. Le nom même de « Gwendoline » continue de résonner comme une légende, un mythe, un summum du genre ; à juste titre. Gwendoline fit ses premiers pas en 1946 dans Bizarre, la revue de son papa John Alexander Scott Coutts (alias John Willie) qui fut publiée de manière assez confidentielle jusqu’en 1959, de Montréal à Los Angeles en passant par New York. Bizarre était une revue abordant tous les fétichismes sexuels, avec en exergue les chaussures à talons et le bondage (jeu érotique défini par l’art d’attacher une femme avec différents liens). Pillée, retouchée, maltraitée, l’œuvre elle-même a finalement subi plus de sévices que son héroïne, et la rareté des originaux intacts de Willie ajoute à la légende, au Graal perdu. Car si Gwendoline a connu une carrière bien moins établie que certaines de ses consœurs de papier, il n’en reste pas moins qu’elle est le sublime chaînon manquant entre « Connie » de Godwin et « Little Annie Fanny » de Kurtzman, héritière du dessin réaliste des années 30 et annonciatrice de l’érotisme dévergondé des années 60, humour compris. « Gwendoline », c’est un espace fantasmatique développé en milieu hostile entre deux territoires, deux époques, alliant l’érotisme classieux des années folles au règne coquin des pin-up, et transgressant les tabous avec assez d’intelligence pour ne pas verser dans le vulgaire ou la violence. Au contraire, « Gwendoline » est une œuvre délicate et drôle, fine et subtile, où le second degré est roi et l’esthétique reine.

Il ne m’a pas fallu longtemps pour trouver un substantif exprimant exactement ce que représente « Gwendoline ». Un délice. Oui, un pur délice. Tout est délicieux, dans cette œuvre qui reste l’une des perles absolues de la bande dessinée érotique du 20ème siècle. Le nom même de « Gwendoline » continue de résonner comme une légende, un mythe, un summum du genre ; à juste titre. Gwendoline fit ses premiers pas en 1946 dans Bizarre, la revue de son papa John Alexander Scott Coutts (alias John Willie) qui fut publiée de manière assez confidentielle jusqu’en 1959, de Montréal à Los Angeles en passant par New York. Bizarre était une revue abordant tous les fétichismes sexuels, avec en exergue les chaussures à talons et le bondage (jeu érotique défini par l’art d’attacher une femme avec différents liens). Pillée, retouchée, maltraitée, l’œuvre elle-même a finalement subi plus de sévices que son héroïne, et la rareté des originaux intacts de Willie ajoute à la légende, au Graal perdu. Car si Gwendoline a connu une carrière bien moins établie que certaines de ses consœurs de papier, il n’en reste pas moins qu’elle est le sublime chaînon manquant entre « Connie » de Godwin et « Little Annie Fanny » de Kurtzman, héritière du dessin réaliste des années 30 et annonciatrice de l’érotisme dévergondé des années 60, humour compris. « Gwendoline », c’est un espace fantasmatique développé en milieu hostile entre deux territoires, deux époques, alliant l’érotisme classieux des années folles au règne coquin des pin-up, et transgressant les tabous avec assez d’intelligence pour ne pas verser dans le vulgaire ou la violence. Au contraire, « Gwendoline » est une œuvre délicate et drôle, fine et subtile, où le second degré est roi et l’esthétique reine.

« Gwendoline » est bien l’œuvre d’un esthète, d’un fétichiste, et alors qu’il nous y dévoile tous ses fantasmes les plus intimes (se représentant même sous les traits du personnage masculin principal, Sir Dystic d’Arcy), John Willie instaure un second degré énorme – en adéquation avec le sujet qu’il traite – qui empêche toute récupération et jugement moral. Car tout ceci est un jeu n’ayant qu’un seul but : magnifier la femme, l’absolue beauté du corps féminin. Certains trouveront qu’attacher une femme, l’entraver au sein d’un jeu érotique, serait plutôt au contraire un signe d’avilissement dégradant pour celle-ci, et que « Gwendoline » est l’œuvre d’un pervers machiste. Mais tout dans cette œuvre démontre le contraire.

Tout d’abord, « Gwendoline » est un univers de femmes. Les hommes n’y ont pas vraiment leur place, et à part quelques silhouettes furtives, on ne rencontrera guère ici que le père de Gwendoline et le funeste Sir Dystic d’Arcy… Le premier est vieillissant et diminué, le second totalement ridicule, faible et pathétique, croyant décider des choses mais étant finalement sous les ordres de la Comtesse M qu’il suit comme un toutou, manipulé jusqu’au dernier degré. Dans « Gwendoline », ce sont les femmes qui jouent entre elles, qui ont le pouvoir. Et si un homme avait des velléités de participer au jeu, il se verrait immanquablement manipulé et soumis au sexe faible pour rester de côté. Vous me direz que ça ne prouve rien et qu’au contraire, les jeux de dames cruelles ne sont qu’un fantasme machiste de plus. Certes. Mais nul doute que « Gwendoline » parle de même manière aux lectrices lesbiennes tant les liens qui entravent Gwen sont aussi forts que les liens affectifs qui l’unissent à U69, son bourreau féminin qu’elle appelle volontiers « chérie ». Au-delà du jeu sexuel, on sent une réelle tendresse entre ces deux femmes, unies et complices. Et si Gwendoline a souvent les larmes aux yeux, on ne peut que douter de la véracité de ses pleurs, car la coquine en redemande : alors qu’U69 la ligote en pensant lui donner une bonne leçon, Gwen insiste lourdement (« Oui, mais je peux encore parler ! »), souhaitant être bâillonnée pour se donner totalement à sa chérie, être sa « chose d’amour », dans une confiance entendue : nous sommes bien dans le jeu de soumission. Hou les coquines !

Ensuite, le fantasme précis de Willie ne réside pas dans la satisfaction sadique d’entraver une femme, mais au contraire de la délivrer. Certes, on ne peut nier que les différentes postures dans lesquelles sont mises les héroïnes du dessinateur par leurs liens scientifiquement agencés sont autant de visions où l’on tentera de mettre en exergue certains atouts du corps féminin pour la plus grande excitation de la rétine, mais ceci n’est que la forme, et non le fond. Sur le fond, ce que veut Willie, ce qui l’excite par-dessus tout, c’est délivrer la belle de ses entraves, la sauver tout en admirant une cheville, un mollet, une chair tendre qui revient à la vie, galbée de nylon et perchée sur hauts talons. C’est le syndrome de la princesse en danger, de l’héroïne à délivrer des méchants, de l’innocente à sauver de l’ignominie (« Le vice va-t-il vaincre la vertu ? Ce serait tellement immoral ! »), bref, de la jolie squaw attachée aux rails de la voie ferrée se demandant qui de la locomotive ou du cow-boy arrivera en premier. Ho, la séduisante femme en danger ! Ho, la créature sublime au bord du gouffre ! Ha, l’ingénue sexy en péril ! En petite tenue, en milieu hostile, la belle ne manquera pas d’être voluptueuse avec son libérateur, c’est sûr… Fantasme masculin, oui, machiste, non, puisqu’il est bien question de délivrer une femme violentée, avec dans la voix une tendresse compassionnelle qu’on ne peut soustraire au fantasme sexuel en son entier. Et puis l’humour constant qui traverse l’œuvre confirme la coquinerie de l’auteur qui considérait « Gwendoline » comme une création aux antipodes du malsain.

Enfin, il est implicite que tout ce qui se passe dans « Gwendoline » n’est qu’un jeu, et aucunement une réalité violente. Tout le monde est consentant, personne ne semble être dupe : tous sont acteurs d’une pièce de théâtre où l’on s’amuserait à se faire peur (comme c’est excitant !). Ainsi, les soi-disant « périls » qui mènent aux « maltraitances » sont souvent tellement ridicules qu’on se demande bien comment tout ceci pourrait arriver dans une réalité cohérente. Ainsi, pour faire fortune, Sir Dystic d’Arcy va tenter de voler un panier de mûres récoltées par une jeune femme (!!!), avant de décider de monter d’un cran dans l’ignoble en projetant de s’accaparer l’argent des prochaines ventes de mûres faites par la victime libérée (!!!). La jeune femme est bien sûr très gironde, récoltant les mûres des bois en tenue courte et perchée sur de hauts talons, et le vol du panier se pourra se faire – évidemment – qu’en attachant la victime à un arbre… avant de venir la libérer en se faisant passer pour le sauveur… mais seulement après plusieurs pages où Willie dessine à satiété tous les angles où l’on pourra admirer la pauvrette entravée. La logique de « Gwendoline » est invariable : je t’attrape, je te ligote, tu te libères, je te rattrape, je te lie, je te délie. Toute crédibilité, toute véracité du danger est abandonnée, sabotée, comme dans le récit éponyme de l’album où U69 ne cesse de libérer Gwendoline tout au long de l’aventure, cette dernière ne cessant de se faire à nouveau kidnapper et ligoter : dans n’importe quel récit cohérent, cette succession d’entraves ennemies devrait plonger U69 dans l’angoisse exponentielle ; ici, elle finit par dire en substance à Gwendoline qu’elle n’est vraiment pas raisonnable de se laisser attacher comme ça, qu’elle désespère de la voir un jour savoir se libérer toute seule, et que du coup elle la laissera attachée le temps qu’elle retrouve les méchants, ça lui apprendra… Ce double langage sur la réalité et le fantasme se retrouve dès les premières histoires de « Gwendoline » : si dans « En course pour la Gold Cup » on veut nous faire croire à une grande aventure, dans « La Reine de l’évasion » nous sommes clairement dans la vie quotidienne « normale », contexte où Gwendoline supplie U69 de l’attacher puis de lui apprendre à se défaire de ses liens selon les préceptes d’Houdini, roi de l’évasion auquel il est souvent fait référence dans cette œuvre… U69 à Gwen : « La perdante prépare le dîner ce soir, ça te va ? » Un programme bien angoissant, effectivement !

Si le premier volume sorti l’année dernière ne nous proposait qu’une seule aventure de Gwendoline (« La Princesse perdue », réalisé à l’aquarelle et publié comme initialement en noir et blanc), ce deuxième volume, plus volumineux, rassemble cinq œuvres de Willie, le plus souvent inachevées. La compilation de ces différentes créations permet de mieux rendre compte de l’éventail artistique de John Willie qui explora et excella dans le noir et blanc au trait, dans le lavis et l’aquarelle. On s’aperçoit d’ailleurs qu’au début des années 40, l’auteur reste attaché à l’art du trait, au noir et blanc, alors qu’à la charnière des années 50 il passe progressivement à l’aquarelle (cette évolution étant plus que visible dans « The Golden Idol » où le lavis apparaît et seconde de plus en plus le trait). Willie finira par s’exonérer totalement du trait pour ne modeler ses héroïnes qu’à l’aquarelle, atteignant ainsi une volupté extraordinaire dans les nuances de la peau et les transparences de la lingerie. Et l’on ne se lasse pas d’admirer la finesse extrême avec laquelle Willie peint le corps des femmes, dans des exagérations subtiles où le fuselage d’une jambe gainée, le galbe d’un mollet, la cambrure d’un pied menu sont représentés obsessionnellement, à la folie, avec un amour du dessin qui n’a d’égal que l’amour du corps féminin. Fascinant.

Si le premier volume sorti l’année dernière ne nous proposait qu’une seule aventure de Gwendoline (« La Princesse perdue », réalisé à l’aquarelle et publié comme initialement en noir et blanc), ce deuxième volume, plus volumineux, rassemble cinq œuvres de Willie, le plus souvent inachevées. La compilation de ces différentes créations permet de mieux rendre compte de l’éventail artistique de John Willie qui explora et excella dans le noir et blanc au trait, dans le lavis et l’aquarelle. On s’aperçoit d’ailleurs qu’au début des années 40, l’auteur reste attaché à l’art du trait, au noir et blanc, alors qu’à la charnière des années 50 il passe progressivement à l’aquarelle (cette évolution étant plus que visible dans « The Golden Idol » où le lavis apparaît et seconde de plus en plus le trait). Willie finira par s’exonérer totalement du trait pour ne modeler ses héroïnes qu’à l’aquarelle, atteignant ainsi une volupté extraordinaire dans les nuances de la peau et les transparences de la lingerie. Et l’on ne se lasse pas d’admirer la finesse extrême avec laquelle Willie peint le corps des femmes, dans des exagérations subtiles où le fuselage d’une jambe gainée, le galbe d’un mollet, la cambrure d’un pied menu sont représentés obsessionnellement, à la folie, avec un amour du dessin qui n’a d’égal que l’amour du corps féminin. Fascinant.

Comme dans l’album précédent, l’ouvrage se termine par une galerie de dessins réalisés par John Willie entre 1935 et 1958, complétant avec bonheur les bandes dessinées de l’auteur et témoignant avec force de l’étendue de son talent. « La Princesse perdue » proposait des crayonnés, l’album présent nous offre de sublimes aquarelles où la chair prend des couleurs magnifiques… En rééditant « Gwendoline », les éditions Delcourt comblent un manque certain et réhabilitent un grand artiste devant l’éternel. Un délice, vous dis-je…

Cecil McKINLEY

« Gwendoline : la princesse perdue » par John Willie Éditions Delcourt (14,95€) – ISBN : 978-2-7560-2519-3

« Gwendoline : en course pour la Gold Cup » par John Willie Éditions Delcourt (19,99€) – ISBN : 978-2-7560-2522-3