Vivant depuis 25 ans avec Tanie — qui est aveugle d’un œil et qui, en conséquence, doit se démener tous les jours pour s’adapter de son mieux aux charges du quotidien —, le dessinateur et scénariste Marc Cuadrado a repris ses crayons pour nous expliquer comment sa courageuse femme fait face à sa déficience visuelle. Pour l’occasion, cet adepte du style gros nez — « Norma » chez Casterman et « Parker & Badger » chez Dupuis ou « Je veux une Harley » pour Frank Margerin chez Fluide glacial et Dargaud (1) — renoue avec la discipline graphique qu’il avait abandonnée depuis une dizaine d’années : passant à autre trait, plus semi-réaliste, où sa plume se fait alors tendre et émouvante… même s’il insuffle toujours sa lumineuse touche d’humour personnelle !

Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°6 (21/12/2007).

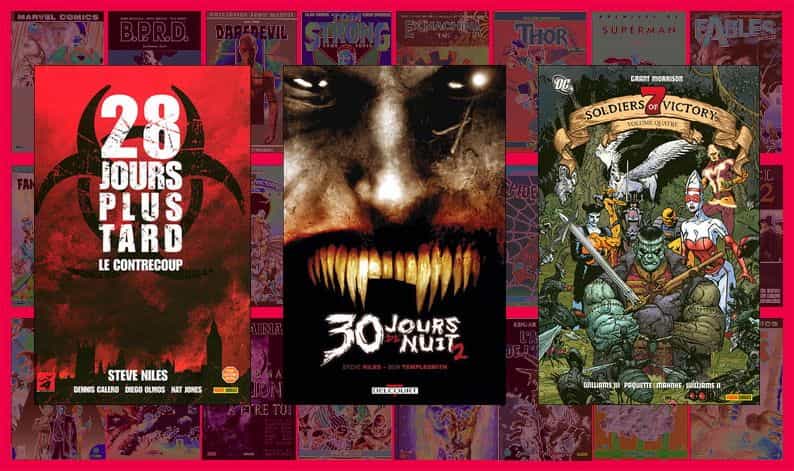

Cette semaine : un Noël horrifique ! Avec 28 Jours Plus Tard, 30 Jours de Nuit, et Seven Soldiers of Victory.

En cette veille de Noël, qu’allons-nous trouver au pied du sapin de Comic Book Hebdo ? Des joujoux, des chocolats, des albums pleins de joie ? Que non… Des ombres menaçantes se profilant, prêtes à surgir et à vous glacer le sang. La chronique de cette semaine regorge de zombies, de terreur, d’hémoglobine et d’effroi ! AAAAAAAAAHHHHHHH !!!! Le demi-hasard de la présente sélection rend compte d’une tendance qui s’affirme aujourd’hui de plus en plus dans le comic book et le cinéma, à savoir le récit d’horreur – et plus particulièrement les histoires de morts-vivants. Faut-il y voir une corrélation avec un contexte de déséquilibre planétaire assez morbide où la peur sourde de lendemains vacillants tenaille le quotidien ? Pour faire un raccourci qu’il faudrait nuancer et argumenter dans un espace trop large pour rentrer dans cet article, on peut tout de même dire que le 11 septembre

Bref. Je ne vous souhaiterai donc pas un « Joyeux Noël », mais bien une « Joyeuse Moelle », chers petits vampires avides de comics sanguins.

-28 JOURS PLUS TARD : LE CONTRECOUP (Panini Comics ; Dark Side).

Une expérience qui tourne mal et qui échappe complètement au contrôle de scientifiques, une pandémie plongeant l’humanité dans un chaos mortel et inéluctable, les hypothèses de survie dans un monde dévasté, voilà le propos de cet album, s’appuyant sur les peurs les plus fortes de notre époque contemporaine, conséquences d’un 20e siècle où l’homme a joué à l’apprenti sorcier grâce à d’impressionnantes avancées technologiques. Le présent ouvrage est un album un peu hybride, un chaînon entre le papier et l’écran de cinéma, puisqu’il revient sur l’origine de l’histoire et de ce qui fut porté sur le grand écran en 2002 (film réalisé par Danny Boyle), et se termine sur une situation introduisant le deuxième film : 28 Semaines Plus Tard (sorti en France en septembre dernier et réalisé par Juan Carlos Fresdanillo). Un troisième film sortira en 2009, qui s’appellera très étrangement 28 Mois Plus Tard. J’espère que toute l’équipe anglaise a déjà pensé à 28 Ans Plus Tard, et pourquoi pas à un 28 Siècles Plus Tard (si ce n’est pas le cas, qu’elle n’oublie pas de m’envoyer des royalties).

Écrit par Steve Niles, l’album comporte quatre chapitres réalisés par trois dessinateurs : Dennis Calero (qui dessine les première et dernière parties), Diego Olmos (assisté par Ken Branch), et Nat Jones. Chaque chapitre équivaut à une phase précise du processus de pandémie généré par la propagation du virus de la fureur : développement, propagation, extermination, quarantaine. Une structure clinique qui renforce la tension d’un récit terrorisant, car ce fameux « virus de la fureur » pousse toute personne contaminée à n’écouter que ses pulsions de mort et de violence, devenant une sorte de zombie assoiffé de sang. Gulp !

Si Olmos et Branch nous offrent une réalisation plutôt rigide et peu inspirée, le reste est graphiquement assez intéressant. Dennis Calero a parfaitement réussi à exprimer une réelle oppression visuelle par un fort jeu de contraste où les ombres très noires semblent aspirer les personnages dans le néant. C’est un très beau travail d’encrage, très efficace, savamment mis en place. L’homme n’excelle pas que pour le noir et blanc puisqu’il signe aussi les couleurs de l’ensemble de l’ouvrage, couleurs parfaitement amenées et dégageant des sensations de fin du monde. Mais l’artiste qui m’a le plus marqué est assurément Nat Jones, qui dans un dessin proche du croquis rehaussé nous délivre des images étonnantes et fortes, violentes et libres, marquantes par l’effroi qu’elles inspirent dans une grande simplicité. C’est vraiment un très beau chapitre, dont vous pourrez d’ailleurs lire le scénario à la fin de l’ouvrage.

Je vous avouerai que je n’ai pas vu les deux films déjà réalisés, et que donc je ne pourrai pas vous parler plus que ça des ramifications, relations et autres liens unissant cet album au grand écran de vos nuits blanches, mais je suis sûr qu’il y aurait beaucoup de choses intéressantes à en dire. En tout cas, voilà une œuvre angoissante à souhait qui – comme je le soulignais en introduction – est symptomatique d’un climat mondial actuel anxiogène, engendrant chez certains artistes des préoccupations de plus en plus perceptibles. Quelle évolution maintenant, pour ce genre de récits ?

À noter la très belle couverture de Tim Bradstreet.

-30 JOURS DE NUIT 2 : JOURS SOMBRES (Delcourt ; Contrebande).

Non non, vous ne rêvez pas. C’est bien un album signé Steve Niles, il y a bien un nombre de jours présent dans le titre, et il y a bien un rapport avec le cinéma (cette fois-ci dans l’autre sens) : tout pareil que l’album que je viens de chroniquer !

Si vous aviez acheté le premier volume de 30 Jours de Nuit paru en 2004 chez Delcourt, voici l’occasion de prolonger le plaisir avec cette suite réalisée par le même talentueux duo : j’ai nommé Steve Niles et Ben Templesmith. Et si vous ne connaissez pas encore cette œuvre et que vous aimeriez la lire avant d’aller en voir l’adaptation cinématographique le 9 janvier prochain dans les salles françaises (sortie aux Etats-Unis en 2006), je vous conseille évidemment de vous procurer le premier tome avant de lire celui-ci afin de mieux appréhender le sujet.

Disons-le tout de suite, le concept de 30 Jours de Nuits est vraiment une sacrée #¥%√≈§≥ø d’idée, apparemment simplissime mais à laquelle il fallait penser ! Comme vous devez le savoir même si vous ne logez pas en Transylvanie, les vampires craignent certains éléments qui peuvent leur être fatal : ail, croix, pieu en bois, balle d’argent, et bien sûr le moment fatidique où le soleil point à l’horizon, déchirant la nuit de ses feux assassins. Steve Niles a donc imaginé ce qui pourrait se passer si des vampires investissaient une petite ville arctique où le soleil ne se lève plus pendant le long mois d’hiver polaire : la sécurité absolue de se repaître de chair humaine dans un festin nocturne ininterrompu de 30 jours. Ça donne froid dans le dos, hein ? Car il n’y a pas que la température en dessous de zéro qui glace le sang dans cette histoire digne des très grands classiques de l’horreur. Steve Niles a su – avec un certain génie – construire un récit dont l’idée très particulière puise une force insensée dans le fait qu’elle est des plus évidentes, s’appuyant sur une mythologie dont les codes fondateurs sont ici creusés de manière originale dans leur quintessence. Un postulat rejoignant tellement notre réalité qu’une terreur sans nom se dresse à chaque image, nous hantant par la spécificité du contexte qui ne cesse de revenir à nous par tous les pores de la page. Ça fait très peur, quoi. Steve Niles s’est inspiré d’un fait d’actualité réel pour écrire son histoire. Non, je vous arrête tout de suite, il n’y a pas eu de massacres perpétrés par des vampires dans une bourgade nordique. Il s’agit d’un fait beaucoup plus anodin, mais dont les racines excitent l’imagination pour en tirer des hypothèses plus glaciales que festives. L’article qu’a lu Niles parlait de Barrow, la ville située la plus au nord des Etats-Unis, en Alaska, et dont le maire a interdit la vente d’alcool à cause du trop grand nombre de dépressifs survenant durant cette période nocturne de 30 jours consécutifs. Le décor est planté, plutôt sombre, assez angoissant : Barrow sera donc le théâtre des horreurs imaginées par Niles.

Pour mettre en images un tel récit, il fallait un artiste singulier, évitant les évidences et les dessins trop explicites dans leur souci de détail afin de laisser une grande part d’ombre dans l’expression de l’horreur. Les dessins de Templesmith font merveille dans cette expression puisqu’il réussissent à nous terroriser par la violence de ce que l’on voit tout autant que par les zones de flous, d’incertitude visuelle, d’ombres recelant d’horreur, de non-dits graphiques en contraste avec des éclats incandescents de couleurs vives qui nous sautent à la rétine. Les visages grimaçants, toutes dents pourrissantes dehors, de cette horde sauvage de vampires assoiffés d’hémoglobine et commettant les pires horreurs prennent toute leur force dans un traité graphique remarquable, entre approximation, exagération et dissection. Un grand moment de terreur ! Nous avions déjà pu récemment apprécier le grand talent de Ben Templesmith dans Fell (toujours chez Delcourt), et le moins qu’on puisse dire est que la liberté de ton de cet artiste maniant avec brio l’art du clair-obscur est l’une des vraies bonnes révélations de ces dernières années, tranchant avec le style plus ancré dans une mouvance réaliste fantastique d’un bon nombre de dessinateurs actuels. Templesmith flirte plus du côté de Sam Keith, et c’est tant mieux !

Mais parlons de ce deuxième volume intitulé Jours Sombres. Même si c’est toujours aussi beau graphiquement, je n’ai pu m’empêcher d’être quand même un peu déçu à la lecture de cette suite plus longue et moins impressionnante, pour tout dire un peu trop hollywoodienne à mon goût. Nous quittons un contexte hautement horrifique et un concept ascétique pour embarquer dans une histoire à ficelles policières et sentimentales pleines de rebondissements mais finalement peu enclines à générer une vraie terreur. Nous ne sommes tout simplement plus sur le même niveau narratif, plus linéaire qu’enveloppant, se perdant un peu en longueur là où le premier volume nous saisissant par sa concision ciselée se répercutant en un prodigieux écho une fois la lecture terminée. Ce petit bémol étant souligné, on passe néanmoins un très bon moment en lisant cette suite. L’art de Templesmith est hypnotique, riche de matières et ne se refusant aucune outrance dans une vraie jouissance esthétique. Certaines images sont de vrais bijoux.

Le film tiré du comic a semble-t-il été réalisé en respectant cette esthétique, écartant les yeux des vampires par photoshop et s’attachant à recréer les ambiances de couleurs très spécifiques de cet artiste. Réalisée par David Slade, cette adaptation est produite par Sam Raimi, un homme qui décidément semble parti pour réitérer d’autres expériences entre le cinéma et la bande dessinée.

-SEVEN SOLDIERS OF VICTORY vol.4: À JAMAIS DANS NOS MÉMOIRES (Panini Comics ; DC Heroes).

Eh bien ça y est, voilà, la fameuse série de Morrison s’achève avec la sortie de ce quatrième et dernier album volumineux. Et on n’est pas déçu, croyez-moi ! Car Morrison y délire jusqu’à la dernière page, bouclant son cycle en mosaïque avec la même invention et le même plaisir apparent qu’au début de l’épopée.

Pour les retardataires, les étourdis ou ceux qui ne connaîtraient pas encore cette œuvre et qui aimeraient tenter l’expérience (il n’est jamais trop tard), je vais rappeler ce qu’est Seven Soldiers of Victory, car cette œuvre chorale – qui est un véritable pari – mérite amplement qu’on s’y intéresse et qu’on la lise. Oui.

Voici comment Grant Morrison, son créateur et scénariste, parle de ce projet ambitieux : « … le défi narratif que j’ai toujours rêvé de relever… faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant et montrer aux fans quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu. » On aborde donc ici une œuvre étonnante, intéressante, riche et complexe, mais aussi complètement dingue. Normal, puisque Morrison est un scénariste qui ose toutes les folies dans ses histoires décapantes, originales et décalées. Personne ne peut oublier le récit qui le révéla et qui fit l’effet d’une bombe en 1989 : Arkham Asylum, magnifiquement mis en images par Dave McKean. Il est avec Alan Moore et Neil Gaiman l’auteur britannique qui a le plus impressionné les Etats-Unis dans la seconde moitié des années 80, et forme avec eux deux une triade tout simplement remarquable. Avec Seven Soldiers of Victory, il propose un projet tout à fait passionnant : s’inspirer d’une ancienne super-équipe pour créer un nouvel espace narratif à partir de héros méconnus, oubliés ou mésestimés de l’univers DC.

The Seven Soldiers of Victory était une équipe de super-héros apparue pour la première fois dans Leading Comics #1, fin 1941. Composée au départ de Green Arrow, Stripesy, Vigilante, Crimson Avenger, Star-Spangled Kid, Speedy et Shining Knight, l’équipe devient sous la plume de Morrison tout autre chose, ne gardant des membres du début que Shining Knight. Ses nouveaux coéquipiers (Guardian, Bulleteer, Mister Miracle, Klarion, Frankenstein et Zatanna), Morrison est allé les chercher au gré des éditions de chez DC, essayant de trouver des personnalités qui n’avaient jamais eu la chance – ou l’apparente capacité – de « crever l’écran ». Toujours restés en retrait, n’ayant pas trouvé leur public, ou délaissés par les auteurs eux-mêmes, ces laisser pour compte trouvent avec Morrison l’occasion de revenir sur le devant de la scène, et de quelle manière ! Car ce n’est pas qu’un retour, pour eux, c’est bien plus que cela : une participation à un projet ambitieux susceptible de transformer toute une logique dans la création de récits de super-héros. Car même s’ils ont des pouvoirs, ils n’ont jamais réellement été considérés comme de vrais super-héros, et c’est cette nuance qu’entend creuser Morrison en explorant « les notions d’héroïsme et de super-humains d’un point de vue légèrement différent » pour nuancer les codes en place et petit à petit les remodeler par l’inventivité la plus exigeante possible : « Je voulais mélanger suspense, danger, crime, magie, fantastique, horreur, amour et apocalypse dans un cycle d’histoires consacré aux super-héros, à la fois percutant et plein d’imagination . » Le fait que ces héros n’aient jamais été exploités à fond leur laisse une grande part d’ouverture dans ce qu’ils ont à donner, dans ce que Morrison peut leur insuffler.

C’est cette ouverture qui permet l’élaboration de tout un nouveau pan créatif, et Morrison compte bien avec ce concept amener chez DC un réel terreau pour de nouvelles séries à venir en relation avec l’univers qu’il articule ici. L’autre originalité de ce concept est que cette équipe n’en est pas vraiment une au départ, puisque chacun des sept soldats vit une aventure propre au sein d’une odyssée commune. Il s’agit plutôt de la rencontre de plusieurs histoires se faisant écho les unes aux autres par des éléments qui finiront par rassembler les héros dans un final absorbant. D’ailleurs, la structure des quatre albums respecte la chronologie de sorties des comics, alternant les épisodes consacrés à tel ou tel personnage pour former à la fin sept mini-séries en quatre parties avec un épisode spécial au début et à la fin. Vous aurez donc compris que seule la lecture de l’intégrale de cette œuvre vous donnera les clés de cet univers.

Un dessinateur différent s’occupe de chaque mini-série – et donc de chaque héros. Vous retrouverez ici Yanick Paquette pour Bulleteer, Freddie E.Williams II pour Mister Miracle, Doug Mahnke pour Frankenstein et J.H.Williams III pour l’épisode final. Pas mal !

Les épisodes de Bulleteer réussissent à éviter bien des pièges par un ton allant du drame à la légèreté, avec ici des moments de franc délire, plus sarcastiques que comiques même si l’on ne peut s’empêcher d’esquisser çà et là quelque sourire entendu. Cette super-héroïne sacrément bien roulée et désespérée par la mort de son mari n’est certes pas un personnage facile à traiter ! Morrison réussit à passer outre les clichés en utilisant ceux-ci pour leur tordre le cou et aboutir à une tragicomédie pleine de profondeur.

Les épisodes de Mister Miracle atteignent ici un degré de violence qui coupe littéralement le souffle tant l’inattendu s’ajoute à l’effroi. Partant de l’univers grandiose et cosmique des New Gods, Morrison fait plonger le héros jusqu’au tréfonds de la décadence du corps, dans un quotidien sordide et humiliant où toute dignité humaine est exclue. Un récit très fort.

Les épisodes de Frankenstein sont absolument extraordinaires, transcendés par les dessins fascinants, sauvages, somptueux et veloutés de Doug Mahnke (le travail de cet artiste est pour moi une vraie révélation), extrêmement bien mis en couleurs. Un véritable bonheur pour les yeux, traversé d’idées vraiment étonnantes, une histoire n’oubliant pas le Frankenstein de Shelley tout en prenant des directions plus folles les unes que les autres… une réussite !

Enfin, l’épisode final, feu d’artifice servant de point de jonction aux sept héros et unissant les différentes facettes de cette saga multiple dans une synthèse étincelante, est réalisé par le très grand J.H.Williams III, celui-là même qui dessina l’épisode d’ouverture. Je sais que je rabâche et que c’est pénible, mais je vais encore vous dire combien J.H.Williams III est génial. Un des plus grands artistes de comics à l’heure actuelle. Au fil des années son style et les directions qu’il prend ne baissent jamais en qualité ni en originalité, et chacune de ses nouvelles créations mérite qu’on s’y attarde avec la plus grande attention. Rares sont les artistes qui ont un tel sens de la composition de la planche, qui savent ainsi manipuler autant de niveaux de narrations dans leur expression graphique. Williams III morcelle, dissèque, juxtapose, imbrique, insère, dégage et retranche dans une narration de forme, d’action, de couleur et de sens tout à fait exceptionnelle. Chacune de ses planches est un vrai cours de bande dessinée où acuité et folie font l’amour sans relâche. Le mélange de styles et d’ambiances est l’un des jouets préférés de Williams III. Ici, il s’en donne à cœur joie et nous bluffe par sa dextérité puisqu’il prend tour à tour – selon le héros mis en scène – le style de chaque dessinateur attitré à un personnage, sans parler d’un hommage brillantissime à Jack Kirby au détour de quelques pages magnifiques. C’est vraiment fabuleux, et lorsqu’il dessine dans « son » style, Williams III frôle des paroxysmes de beauté intemporelle. Une merveille.

En conclusion, je vous dirais que cette œuvre est belle et innovante, qu’il faut la lire, que Grant Morrison est plus que jamais un scénariste sur lequel il faut compter dans le monde des comics, et que ben voilà.

Passez de bonnes fêtes de Noël pleines de comics au pied du sapin, et à vendredi prochain pour le dernier Comic Book Hebdo de l’année 2007, avec au programme de très beaux albums.

Cecil McKinley.