Depuis ses débuts dans l’hebdomadaire Tintin en 1948, Alix a parcouru le monde antique et bien au-delà. Ce nouvel épisode le conduit au royaume de Kamarés — inconnu du reste du monde — où s’est retirée la population minoenne. Une aventure qui entraîne le blond Gaulois loin de Rome, bien entendu accompagné par l’incontournable Énak. Un périple aux multiples rebondissements qui aurait comblé Jacques Martin, tant au niveau du scénario parfaitement maîtrisé qu’à celui des dessins, respectueux de son œuvre.

Lire la suite...L’INTEGRALE DE L’INTERVIEW DE WILL EISNER

Nous vous donnons l’intégrale de l’interview recueillie par Joe Siegel , voilà quelques trente ans et publiée dans l’hebdomadaire Tintin.

- Will Eisner, où êtes-vous né ? Quelles études avez-.vous faites et comment avez-vous découvert que vous aviez des dispositions pour la B.D. ?

- Chic, ce que je suis content que vous m’ayez posé cette question inattendue. Je suis né à New York, pas loin du pont de Williamsburg (pas en dessous: tout près…). J’ai été au collège à la » De Witt Clinton High School » puis à l’académie des Beaux-Arts. J’al été diplômé en 35.

- Une bonne année ?

- Un grand cru, monsieur. Avec moi, il y avait Burt Lancaster, Paddy Cheyefski et le grand écrivain noir James Baldwin. C’étaient les années de la dépression et à l’époque, sortir de l’école même avec un diplôme c’était faire le plongeon dans un abîme sans fond. Mais je voulais déjà faire de la bande dessinée.

- Pourquoi ?

- Eh bien, je me débrouillais pas mal comme écrivain et je savais un peu dessiner. Quand j’avais 7 ou 8 ans, un de mes frères aînés travaiillait pour un studio de dessin animé, ils fleurissaient alors. Ma visite m’a laissé là les yeux hors de la tête. Dès lors j’avais résolu de faire du dessin, c’était pour moi le moyen idéal de » sauter le mur « , de gagner à la fois ma vie et ma liberté.

J’ai commencé à vendre des dessins quand j’étais encore à l’école. Pour ma première tentative, j’avais décidé d’un prix da 50 cents par dessin et le premier jour. j’en vendis dix. Cinq dollars en un jour! Je n’avais jamais vu tant d’argent à la fois de toute ma vie. J’entrevoyais Ia fortune et la gloire, je n’aurais même plus à épouser une riche héritière.

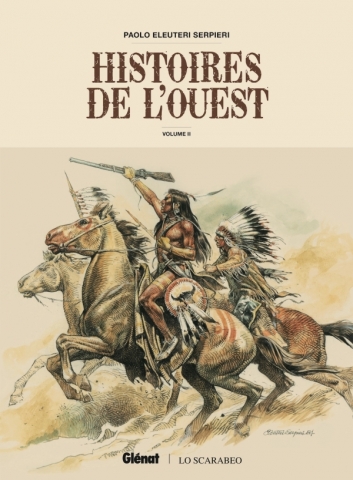

Plus tard, j’eus de vraies commandes, dont des illustrations western pour « Shérifs célèbres et grands outlaws » Je dus apprendre un tas de détails vrais, ‘je devins un véritable historien, jonglant avec des précisions: combien d’hommes au juste tua Billy-le-Kid, des choses comme ça…

- Combien en tua-t-il ?

- Vingt-deux mais il n’en admettait que 21 parce que le Kid était raciste, que sa 22e victime était un juif et qu’il ne le comptait pas! On dit même qu’il y en eut 23, mais avec un Noir, et comment eussiez-vous voulu que ce gars-Ià se flatte d’avoir descendu un nègre 1

… Bon. Donc, moi, je me suis mis aux » comic-boôks », les brochures de récits complets illustrés.

- C est une spécialité qui a commencél quand ?

- Vers les années 1931 ou 32. Comme je vous l’ai dit, c’étaIt la crise, et les quotidiens qui jusque-là publiaient des suppléments illustrés en couleurs éprouvaient des difficultés. Une des plus grosses imprimeries de la côte est des Etats-Unis ne tournait plus à plein. Un rigolo qui travaillait là eut l’idée de reprendre des bandes quotidiennes dessinées, de les coller ensemble, de les mettre en couleurs et d’occuper une machine disponible pour en faire de petites brochures. A la stupéfaction générale, on s’arracha la chose dans les kiosques. D’un pis-aller, on venait de faire un best-seller.

Le premier de ces magazines s’appelait « Famous Funnies » et les J’obtins immédiatement un boulot dans un nouveau

périodique intitulé » Wow » et deux mois plus tard il disparaissait, complétement raté.

Le rédacteur en chef, Iger, m’offrIt à déjeuner, Il me dit qu’il disposait de 1o dollars. Moi j’en avais 35. Il fut ainsi décidé que nous allions monter une affaire.

Nous avons loué une pièce modeste sur Madison Avenue. En fait c’était si petit que quand un client entrait, un. de nous deux devait sortir. Il y avait trois planches à des.sin, un bureau et deux chaises, et ça s’appelait « Iger et Eisner « . On marchait sur des nuages !

- A cette époque, vous avez créé différents personnages de B.D. Lesquels ?

- Le plus célèbre a été « Sheena, reine de la jungle « , mais il yen a eu toute une tripotée, et je pense avoir été aussi le premier à transposer de grands classiques littéraires en bandes dessinées.

? Quand j’étais en fin d’études j’ai voulu faire ma thèse sur « les grands mythes de la bande dessinée », mais à l’époque on me l’a refusée .Comment en voyez-vous les origines ?

? Je pense que cela a vraiment démarré, sur le plan mythique, avec Superman. Vers 1938, juste avant la grande envolée des « Comics », deux types de Cleveland m’avaient écrit, un gars nommé Jerry Siegel et l’autre Joe Schuster. Ils joignaient plusieurs échantillons de leur travail. Il y avait une bande intitulée « Espions », et l’autre « Superman ». Je leur ai fait une longue réponse en leur disant qu’ils n’étaient pas mûrs pour attaquer New York, que c’était une grande cité impitoyable, et que leur style n’était pas encore de niveau professionnel.

Alors ils ont envoyé leur machin à d’autres, Superman a été acheté, et il est devenu sur-le-champ un foudroyant succès. Siegel était le scénariste et Schuster, le dessinateur.

Siegel était un intellectuel, il avait une grande sensibilité. Nous étions tous préoccupés alors de la montée nazie, « Mein Kampf » avait été publié aux Etats-Unis vers 1935, et toutes les conversations roulaient sur les théories raciales, l’idée des « surhommes », les conceptions de Hitler. Il faut se souvenir à quel point l’Amérique venait d’être secouée dans ces années-là, et le spectacle des hordes nazies préoccupait tout le monde.

L’influence psychologique de tous ces mouvements fut considérable sur les créateurs que nous sommes tous dans ce métier. Dans la Bible, devant de tels dangers, on trouve un Goliath qui règle les choses en sortant rencontrer le champion adverse, alors que le reste de la tribu attend dans la caverne que le héros ait repoussé les hordes ennemies. L’idée de Superman, c’est ça.

Mais les éditeurs, par tradition, sont des gens « à recettes », ils cherchent toujours LA formule qui marche. ? « Ah ! Ah ! », se dirent-ils aussitôt, <? nous savons maintenant ce qui a du succès : des personnages comme Superman I ». Et qu’est-ce que c’est qu’un personnage « comme » Superman ? Un justicier pourvu de qualités et de dons extraordinaires. Et hop : on a eu Batman, Plastic-man, et la génération des superhéros…

? Vous-mêmes, n’avez-vous pas créé « Black Hawk », l’aigle noir, un personnage similaire ?

? Eh ! si. Je ne renie pas ce que j’ai fait, parce qu’il s’agissait quand même d’un effort de création, donc valable. Mais ce genre de chose est assez facile à partir du moment où on s’aligne sur une formule, une recette. Il n’y a pas à en rougir. D’ailleurs tout récemment encore je me suis intéressé pour les mêmes raisons à l’Underground : il faut s’efforcer d’être à la cadence de l’époque, en prise directe avec les choses qui se passent. Mais pour ce qui est des années trente, il est incontestable que Superman avait ouvert des voies nouvelles, permis des explorations inédites, par la seule vertu de son succès.

? Moi qui n’ai pas grandi à New York mais à Los Angeles, où on voit les choses un peu différemment, j’ai toujours eu du mal a considérer que Superman puisse représenter un idéal américain. C’est peut-être parce qu’en Californie on rencontre des tas de grands types blonds, bronzés et musclés. Mais les jeunes rêvaient plutôt en lisant des livres comme « Tom Swift » par exemple. Dans ces ouvrages, les personnages principaux se couchent tôt, lisent la Bible, aiment leur maman, travaillent très dur et réussissent. Les vilains, les méchants, sont au contraire ceux qui essayent de réussir sans effort, par des trucs. Dans les bouquins de Tom Swift, le méchant essaye toujours de s’emparer, sans avoir rien fait, des résultats du travail du héros. Il échoue, naturellement.

? Oui. C’est un reflet des vieilles conceptions protestantes : il est mal de choisir la facilité. Le monde appartient aux travailleurs, aux acharnés, à ceux qui se lèvent tôt. D’ailleurs ce n’est pas réservé à l’optique protestante, bien des gens pensent ainsi.

? Or, à propos de Superman, ce n’est pas cela du tout. Voilà un gars qui en somme n’a pas mérité d’être ce qu’il est : il est né comme cela, avec ses dons. Or jusque là, les Américains considéraient que pour réussir, il fallait se défoncer, se lever à l’aube pour être le premier dans la file, tout sacrifier à l’effort. Et voilà qu’ils acceptaient soudain l’idée qu’il fallait avoir tout reçu de naissance, pour réussir et vaincre, et que si vous ne ‘«!’» aviez pas, vous resteriez de toutes façons un obscur !

? Nous parlons d’une époque où toutes sortes de sollicitations, d’idées nouvelles arrivaient de partout en même temps. C’est ce qu’on appelle en gros la culture de masse : les gens ne réalisent pas que plusieurs choses différentes se passent en même temps et les influencent. Par exemple, il y avait le cinéma. Film après film, il inculquait alors l’idée qu’il fallait réussir, faire fortune, et se battre pour cela. On rendait antipathique l’idée de la fortune et de la réussite par le biais des héritages parce qu’il était injuste qu’un type naisse avec un million de dollars dans son berceau ; de même, les mariages riches n’étaient pas bien vus dans les films, et les escrocs et les voleurs avaient le vilain rôle. Puis, soudain, éclata l’ère des films de gangsters, à partir de l’image d’Aï Capone. Et les gens furent fascinés par le style Capone ! Or, le personnage n’était jamais qu’un autre Billy-le-Kid, à cinquante ans de distance…

? Oui, mais Capone a fait beaucoup plus d’argent que Billy-le-Kid…

? La différence était qu’au temps de Billy-le-Kid, ce n’était pas tant le montant de la fortune amassée qui comptait, que la réputation et le prestige que les bandits se forgeaient. Mais dans les années trente, l’argent seul était devenu le symbole. Et Al Capone passait soudain pour un type important. Il y avait aussi un critère de VITESSE dans la réussite. Capone avait tout raflé en un minimum de temps. Eh bien, on retrouvait oela partout : la richesse subite intéressait. On se passionnait pour des stars de l’écran qui étaient inconnues la veille et devenaient fabuleusement célèbres en une soirée.

Cela faisait espérer les gosses dans les ghettos. Ils se disaient qu’eux aussi pouvaient y arriver soudainement, comme politiciens, vedettes de cinéma ou boxeurs. Tous ces domaines offraient le rêve de la réussite instantanée. Et tout cela fit que les nouveaux héros « marchèrent». Le personnage style Superman dit : « Non seulement vous sauverai-je la vie instantanément, mais j’accomplirai en un clin d’œil tout ce qui doit être accompli » … Toute une génération fut élevée dans le climat de films où tout était (bien) résolu sur un seul coup de feu…

C’est pourquoi je suis assez sceptique devant les sociologues qui essayent de décortiquer les choses après coup, de brosser un tableau d’ensemble et de schématiser. En réalité, tout se tient, tout s’enchaîne : à un moment donné, le monde ressent un ensemble de choses d’une certaine manière ; et les réussites en sont alors parce qu’elles viennent à leur heure, qu’elles s’inscrivent dans le courant. S’il n’y avait pas eu Hitler, il n’y aurait peut-être pas eu Superman, et s’il n’y avait pas eu la dépression et le chômage, on aurait vu moins de films et de livres triompher avec des histoires misérabilistes à la Charles Dickens. J’ai l’impression que ces notions sont difficiles à comprendre à présent pour les jeunes d’aujourd’hui. Trop d’éléments ont changé.

Allez donc dire à un jeune contestataire, dans une communauté actuelle :

? Petit, si tu n’es pas un type bien et si tu ne fais pas ceci ou cela, tu n’auras jamais assez d’argent pour bien vivre. « II vous répondra :

? Ecoute, papa, je n’ai pas de fric, je n’en ai pas besoin et j’ai tout ce qu’il me faut. »

La pauvreté n’est plus un épouvantail, elle n’empêche plus de dormir : ÇA, c’est la différence !

Nixon a essayé de rétablir les anciennes « vertus » et les anciennes craintes. Son administration y a complètement échoué, je pense. La menace n’a plus joué, notamment chez les jeunes. A causes différentes, solutions différentes. Il n’y a pas UN truc, il n’y a que des ensembles.

? Revenons à 1939. C’est là que vous avez créé Le Spirit…

? Oui. L’idée avait été de créer un supplément complet, un petit journal illustré tout fait, à insérer dans l’édition dominicale de toute une chaîne de quotidiens. J’ai dû m’y consacrer entièrement, abandonner la « Iger et Eisner », travailler jour et nuit, mais c’était passionnant.

? Comment est né le personnage ?

? C’était une combinaison de différents types de héros. Le masque était en somme un accessoire secondaire pour souligner le côté « marginal » du héros. Je voulais un bonhomme qui échappe aux lois trop traditionnelles, mais je ne voulais pas en faire un héros invulnérable doué de propriétés extraordinaires. Je suis alors parti de l’idée que le Spirit serait simplement un ancien policier normal, mais que tout le monde croirait mort. Devenu une sorte de revenant, il acquérait ainsi une complète liberté d’action.

‘ Mais assez rapidement, je me suis écarté de la conception du héros-pour-le-héros, ‘ des aventures d’un type autour duquel tout tournerait. Mes histoires sont devenues de courtes nouvelles très variées, avec la présence (et même pas toujours) du Spirit comme lien. J’avais toujours eu le goût des nouvelles, impertinentes, étranges ou sarcastiques, comme celles ; de Maupassant ou de O’Henry. J’ai écrit ; de petites comédies insolites, et c’est à ! la longue ce qui a fait le style du«Spirit ». En tant que héros, personnellement, il ne

pouvait donc devenir un monument comme Superman ou les autres. Ce qui comptait, c’était ce qui se passait autour de lui.

Vous savez, les bandes dessinées, ça se réalise et ça s’invente dans un bureau fermé, avec une lampe au-desus de votre tête et une grande planche devant vous. Vous êtes tout seul. Ce ne serait pas différent dans une cellule de prison. Alors, si vous avez la chance d’être un rêveur, vous rêvez ferme, et vos personnages deviennent vrais, ils prennent de la consistance, du caractère, et ce sont eux qui vous disent :

? Pourquoi est-ce que je ne pourrais pas faire ceci ? ou : ? Ecoute, je ne devrais pas faire cela…

Autant qu’on puisse parler de vocation, j’ai pris, comme écrivain, le « Spirit » très au sérieux. J’ai écrit de tout mon cœur, parce que c’était mon moyen d’expression. Les théories, hein, ça vient après, quand on reconstitue les choses. Mais en fait, au début, vous essayez simplement d’avancer en mettant un pied devant l’autre. En peinture, il en va de même : il y a 80 pour 100 d’instinct et d’inspiration, sans parler du hasard. C’est parce que la peinture n’était pas sèche un soir que, le lendemain matin, il s’est formé des cloques dans un coin. Le peintre se dit alors : ? Zut ! Je n’aurais pas dû faire ça. Il reprend, et découvre quelque chose de différent à faire, il insiste, et ça finit par donner les fresques de la Renaissance.

Toutes proportions gardées, j’ai toujours travaillé ainsi. Aujourd’hui les bandes dessinées sont reconnues comme une forme d’Art. A l’époque où j’ai commencé, elles ne l’étaient pas du tout, mais je pressentais que cela pourrait arriver. Alors j’ai tâtonné, cherché dans différentes directions, expérimenté, et à présent que je suis professeur à l’Ecole supérieure des Arts Visuels de New York, c’est ce que je conseille âmes étudiantes. La bande dessinée peut aller plus loin, elle va encore se développer et mûrir bien davantage dans les prochaines années.(Interview recueillie par Joël SIEGEL.)