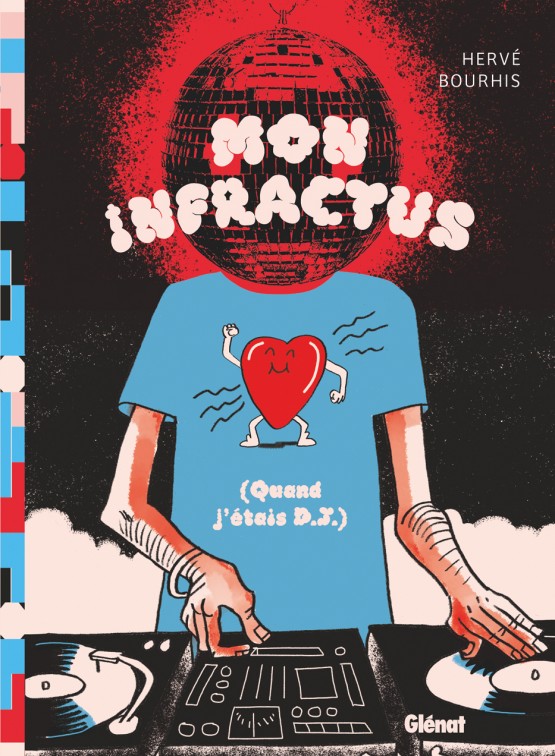

Il y a presque deux ans, Hervé Bourhis fut victime d’un infarctus à son domicile. Dans les premières réactions bienveillantes de son entourage, revenait souvent le fait qu’il tenait là le sujet de son prochain album. Mais, ne voyant pas l’intérêt de produire un nouvel ouvrage du type « Ma maladie et moi », Hervé Bourhis se sert de cet accident pour aborder, sous un nouvel angle, l’un de ses sujets de prédilection : la musique (1). Le mix de ces deux thématiques produit un témoignage sincère et touchant, paru chez Glénat dans la collection 1000 Feuilles.

Lire la suite...COMIC BOOK HEBDO n°34 (19/07/2008).

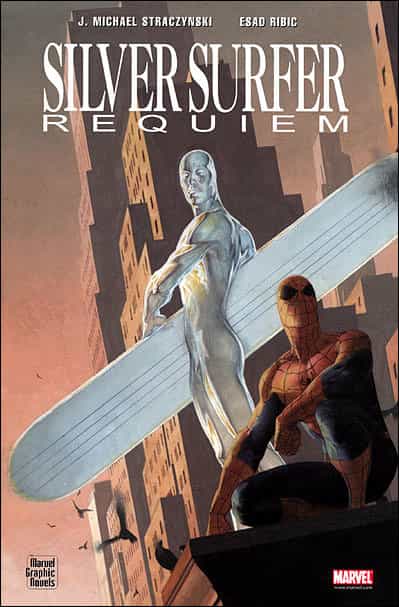

Cette semaine, de gigantesques créatures venues du fond des âges, et un être argenté rejoignant le firmament : L’ÂGE DES REPTILES et SILVER SURFER : REQUIEM.

Bonjour, assoiffé(e)s de comics estivaux. Eh oui, comme vous l’aurez remarqué, votre super-chronique ne ferme pas pendant l’été, et c’est tant mieux puisque cette saison s’avère tout sauf creuse pour les fans de comic books. Deux sorties cinéma importantes (le deuxième Hulk le 23 juillet et le Batman tiré du Dark Knight de Frank Miller le 13 août) mais aussi toute une série d’ouvrages passionnants et pour tout dire indispensables (ah, cet adjectif qui revient si souvent… on pourrait croire que je galvaude, mais comment appeler autrement l’intégrale de Dark Knight, le Neverwhere de Gaiman, Tom Strong et Promethea d’Alan Moore, Les Invisibles de Morrison ou encore l’intégrale de House of M ?). Bref, c’est pas l’moment de bronzer les gars et les filles, mais plutôt celui d’écumer librairies et cinoches sans modération.

-SILVER SURFER : REQUIEM (Panini Comics, Marvel Graphic Novels).

On commence avec un album de toute beauté, une petite merveille que je vous conseille vraiment vraiment vraiment. Un album paru il y a déjà quelque temps, mais qu’il convient de ne pas oublier et qui mérite toute notre attention. Il s’agit de Requiem, une mini-série en quatre chapitres consacrée au Silver Surfer, écrite par J. Michael Straczynski et dessinée par Esad Ribic. Une mini-série, oui, mais pas n’importe laquelle, une mini-série définitive qui explore le terrain glissant de la mort des super-héros, en l’occurrence ici le Silver Surfer, vous l’aurez compris.

On se souvient tous de l’onde de choc émotionnelle qu’avait engendré la lecture de La Mort de Captain Marvel du grand Jim Starlin ; eh bien la présente œuvre est du même acabit, sur bien des points. En effet, Straczynski – à l’instar de Starlin – a décidé de prendre un super-héros semblant intouchable, omnipotent, bien trop cosmique pour être atteint par ce qui décime les simples êtres humains, et d’imaginer le contexte et les raisons de sa disparition. Captain Marvel mourant d’un cancer, c’était une fin si incroyable et pourtant si pleine de considération humaine – seulement humaine – du surhumain, que ce récit avait atteint un degré d’émotion rarement rencontré dans l’univers des super-héros. C’était tout simplement poignant, voire bouleversant… Ici, non seulement le héros est aussi cosmique que Captain Marvel, mais il a en plus une dimension philosophique, métaphysique, humaniste, poétique qui a fait de lui un être à part dans la galaxie Marvel, une sorte d’icône intouchable, humblement omnipotente, semblant devoir sillonner les étendues cosmiques jusqu’à la fin des temps, et dont l’aspect lisse et argenté symbolise la pureté intemporelle tout autant que l’invincibilité du personnage.

Bref, Straczynski touche ici bien plus à un intouchable que le fit Starlin avec Captain Marvel, même si la mort de ce dernier fut âprement ressentie, sans parler du raz-de-marée entourant la mort de Phénix qui – finalement – n’a jamais pu mourir totalement. Le fait que Requiem s’inscrive dans le format et la logique d’une mini-série et non dans la série régulière permet toutefois de souffler un peu, les ami(e)s, puisqu’il n’est pas dit quand aura lieu ce drame, ce qui laisse la porte ouverte à encore d’innombrables aventures du Surfer avant que celui-ci ait lieu. Il faut dire que depuis quelque temps Marvel joue avec le feu en mettant en scène la dernière aventure de ses héros les plus mythiques dans des mini-séries rencontrant un grand succès, sans parler de personnages comme Wolverine dont on se demande comment il est encore debout après s’être fait autant de fois massacré, fondu, lacéré, découpé, explosé, électrocuté, zigouillé, sulfaté et j’en passe… Mais Wolverine, comme Captain America, ont en eux une humanité si forte que l’enjeu de la vie et de la mort semble bien plus présent, plus palpable, que pour cet être argenté venu du fin fond de l’espace avec une grâce et une beauté inaccessibles le rapprochant plus des étoiles que du troupeau humain – voire surhumain. Pourtant, c’est bien le côté humain du Silver Surfer, c’est-à-dire Norrin Radd, que Straczynski met en avant dans cette ultime épopée. Pour des raisons évidentes, je ne vous dévoilerai rien de ce qui arrive au Silver Surfer au crépuscule de son existence, mais sachez que le talentueux scénariste a réussi à créer un récit plein d’humanité, intime tout autant que cosmique, dont la proximité de cœur et d’esprit ne peut que nous toucher (et en évitant tout un tralala de tristesse mièvre ou de grands sentiments bidons : l’histoire sonne étonnamment juste).

À ce point d’analyse, on peut se dire qu’effectivement l’ouvrage mérite d’être lu, au moins par curiosité, sinon par amour du Silver Surfer, si comme moi vous aimez passionnément et depuis toujours ce personnage hors norme. Eh bien l’ouvrage mérite non seulement d’être lu, mais aussi d’être VU. Car alors… c’est une véritable merveille qui se présente devant nos yeux. Exécutés avec un talent indescriptible, les dessins peints d’Esad Ribic transcendent littéralement le scénario de Straczynski, le magnifient, le portent à des hauteurs que peu, très peu d’artistes auraient pu atteindre. Une merveille, une beauté absolue. De véritables peintures faites avec une connaissance chromatique, un sens des valeurs et des contrastes, une dextérité dans le traité et une maestria qui pourraient faire trembler un Alex Ross. J’exagère ? Ouvrez donc l’album et admirez, admirez sans fin toutes les cases de cette œuvre, réalisées avec un soin et une exigence remarquables ; des images bluffantes, magnifiques, qui ne peuvent qu’impressionner durablement notre œil d’esthète, nous poussant irrémédiablement à parcourir l’album de nombreuses fois après l’avoir lu afin de jouir encore de ce spectacle incroyable. Oui, admirez l’art de Ribic, si plein de finesse, de ressenti, d’amour du dessin et de la couleur, qui s’exprime avec superbe mais sans ostentation, dans une justesse d’intention inoubliable : on sent vraiment qu’Esad Ribic a mis tout son art au service du Silver Surfer comme peu de dessinateurs l’ont fait auparavant ; son empathie pour ce héros s’exprime dans chacun de ses coups de pinceaux, ce qui engendre une émotion palpable dans l’esthétique même de l’œuvre, éminemment bouleversante. La précision avec laquelle il peint toutes les nuances possibles offertes par l’enveloppe argentée du Surfer (des éclats aux brillances en passant par les reflets et autres phénomènes incluant un effet de miroir) est exceptionnelle, ne reculant devant aucune difficulté de rendus de chaud ou de froid, de lumière directe ou diffuse, d’ombres et d’irisations. Et que dire de ces roses déclinés, de ces bleus profonds et de ces gris colorés, à part qu’ils sont superbes ? Certaines images du Silver Surfer parcourant les cieux au-dessus de nuages ou de grandes étendues terrestres ou spatiales sont de pures merveilles. Que d’émotions ! S’il continue comme ça, ce dessinateur croate se réclamant de Michel-Ange, Raphaël, Rembrandt, Frazetta, Moebius ou Sienkiewicz va devenir l’un des très grands artistes contemporains de comics avec qui il va falloir compter, et c’est tant mieux pour nos yeux.

Un album qui vaut plus que le détour et au détour duquel vous croiserez bien évidemment les Fantastic Four et Galactus, mais aussi le Gardien, Dr Strange, et Spider-Man dans un épisode particulièrement touchant. Je vous conseille avec véhémence l’achat de ce chef-d’œuvre.

-L’ÂGE DES REPTILES (Semic).

Attention, cet album est truffé de grosses bébêtes aux crocs proéminents, alors gare à vos mimines lorsque vous en tournerez les pages ! Si vous avez aimé Gon de Tanaka, alors n’hésitez pas à vous jeter sur cet ouvrage qui est un peu le grand frère de cette extraordinaire manga, puisqu’il s’agit bien ici d’une bande dessinée muette mettant en scène des dinosaures. Certes, le ton et le graphisme sont différents et l’on ne peut guère trouver d’autres points communs entre les deux œuvres que celles que je viens d’énoncer, mais la facture de L’Âge des Reptiles en fait un pendant américain assez équivoque. Son auteur, Ricardo Delgado, est un artiste touche-à-tout costaricain ayant émigré aux Etats-Unis et travaillant notamment pour le cinéma (storyboarder pour The Matrix Revolutions et Reloaded, Apollo 13, The Mummy, Elektra, entre autres, et illustrateur pour Men in Black, Star Trek : First Contact et Deep Space Nine, en passant par des travaux pour Tomb Raider, The Clone Wars, etc, etc, etc, puisque l’homme est prolixe). Son travail de storyboarder et sa contribution graphique à Jurassic Park III (ultérieure à cet album) suffisent à expliquer la nature de L’Âge des Reptiles : une passion certaine de la séquence dessinée alliée à celle des dinosaures et autres grosses bébêtes impressionnantes. Cet album est donc la résultante logique d’un parcours maintenant bien établi.

L’Âge des Reptiles est en fait constitué de deux récits : Tribal Warfare et The Hunt, qui à eux deux s’étalent sur plus de 250 pages en couleurs, tout de même ! Le challenge était donc loin d’être évident pour tenir le lecteur en haleine sur autant de planches sans aucun dialogue, récitatif ou même onomatopée, mais on peut dire que le pari à été gagné haut la main car Delgado a réussi à instaurer un rythme narratif si bien huilé qu’on ne peut que tourner les pages avec la curiosité de savoir comment l’action va évoluer. Ici la narration est donc clairement basée sur le mouvement et le physique, le corps, ce qui finalement fait se rejoindre le fond et la forme, la simplicité primitive des dinosaures s’exprimant alors de la manière la plus évidente qui soit, en une succession d’actions n’ayant pour nature et but que l’instinct de survie le plus primordial dans ses causes à effets. Ce parti pris s’avère néanmoins à double tranchant, le risque étant de lasser malgré tout par une répétition déclinée du postulat « A mange B avant d’être mangé par C qui sera dévoré par D ». Certes, cette impression peut se dégager en effet à certains moments de la lecture de l’ouvrage, mais d’une manière générale Delgado a échappé à cet écueil grâce à sa passion tangible du dessin et à son sens de la composition tout autant qu’à sa connaissance de l’art séquentiel hautement entretenue par son activité cinématographique. Mais n’oublions pas le talent de dessinateur de Delgado qui s’exprime de façon éclatante dans la beauté des paysages et la présence des corps reptiliens : nombre de cases sont assez fabuleusement réalisées selon ces deux paramètres essentiels, et c’est souvent un grand bonheur visuel que de se pencher plus avant sur tel traité de roche, d’écorce, de terre, tels détails de peaux granuleuses, d’écailles complexes, d’anatomie en mouvement de ces mastodontes d’un autre temps.

Il est assez étonnant de constater que pour les besoins de la bonne compréhension de l’histoire, Delgado a soudainement fait apparaître à plusieurs reprises des expressions plus « cartoonesques » au sein du traité général clairement orienté vers un réalisme certain. Petit sourire, œil exorbité, rictus drolatique : ces petites digressions esthétiques apportent une fantaisie étrange dans cette odyssée à la portée documentaire interprétée. Le tout est joliment mis en couleurs par James Sinclair, lui aussi très à l’aise avec l’univers de ces dinosaures aussi différents les uns des autres en termes chromatiques. Les paysages sont également remarquablement bien sentis, profitant pleinement du travail par informatique du coloriste.

Comme je l’ai esquissé plus haut, l’intrigue des deux récits se veut pragmatique, voire carrément basique : l’action la plus fondamentale de la survie en milieu sauvage est décrite pas à pas, dans une progression inéluctable. Dans Tribal Warfare, un trio d’affreux jojos reptiliens chapardent les œufs d’un tyrannosaure, déclanchant par ce rapt infanticido-alimentaire une suite d’événements tragiques où la traque pour punir les voleurs s’enfonce toujours plus dans la violence et les règlements de compte bestiaux. The Hunt est une histoire qui frappe tout d’abord par la simplicité graphique plus affirmée que dans Tribal Warfare, à grands coups d’espaces vides colorisés en doux dégradés (on retiendra la scène se passant dans les airs, assez fascinante de pureté). Les dinosaures eux-mêmes bénéficient de cette épure dans le traitement de leurs carapaces, moins striées. The Hunt raconte le périple d’un dinosaure qui cherche à échapper à la férocité d’une bande de tueurs à écailles particulièrement mal embouchés et retors : ouille ouille ouille !

Ahhh… la chouette lecture antédiluvienne…

Cecil McKinley