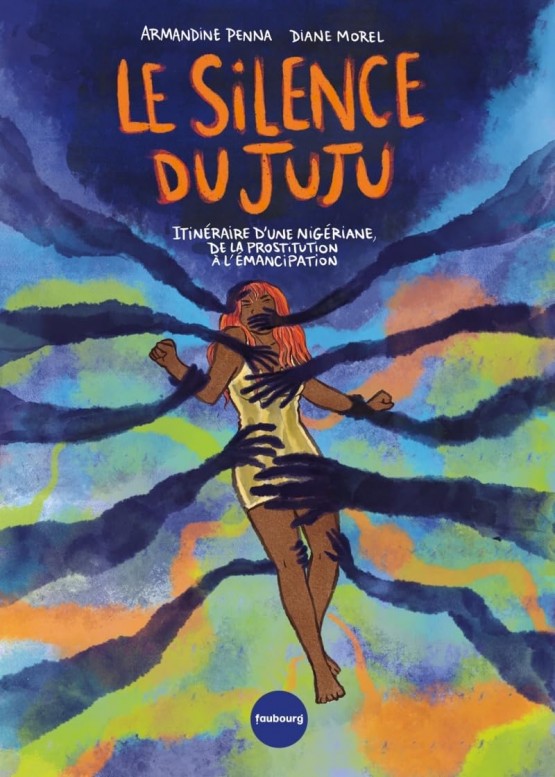

Sous-titré « Itinéraire d’une Nigériane, de la prostitution à l’émancipation », l’album de Diane Morel et Armandine Penna est à la fois fiction et reportage. La scénariste précise, dès l’avant-propos, que l’histoire de son héroïne (Faith) est la réunion de témoignages, qu’en tant que journaliste elle a réunis…

Lire la suite...QUELLE PLACE POUR LA BANDE DESSINEE DANS LA CULTURE AUJOURD’HUI ?

Le 20 octobre 2003, à l’initiative du Festival International de la Bande dessinée d’Angoulême, étaient réunis au Musée de l’homme divers professionnels et amateurs de bande dessinée. Voici le compte rendu officiel de ce débat public.

Accueil par Zeev Gourarier, conservateur du Musée de l’Homme :

En ouverture, il répond au questionnement éventuel sur le pourquoi de la présence de la bande dessinée dans un lieu où l’on fait de la recherche de haut niveau. Il cite en exemple le thème de la quête de l’immortalité : la bande dessinée sait évoquer ce genre de sujet sans le simplifier à outrance. La bande dessinée sait aborder des questions essentielles, elle permet de sensibiliser le grand public à des thématiques fortes. Même si cela ne veut pas dire pour autant que l’on met Michel Ange et Benjamin Rabier (La Vache Qui Rit) sur un pied d’égalité. Bref, curieux des faits de société, le Musée d’Ethnologie a tout à fait vocation à accueillir aussi la bande dessinée.

Jean-Marc Thévenet, Festival international de la bande dessinée :

L’organisation de cette rencontre du 20 octobre symbolise bien que l’on tourne la page du premier chapitre de l’histoire du Festival. Le Festival international de la bande dessinée, dorénavant, jouera dans le monde de la bande dessinée le rôle d’un détonateur, bien au-delà des quatre jours du rendez-vous d’Angoulême.

Benoît Mouchart, Festival international de la bande dessinée :

Introduit la thématique de la soirée, et pose la question de la bande dessinée dans la culture aujourd’hui. Rappelle la parution récente dans « Le Monde » d’une tribune concernant le cinéma, par Henry Chapier, abordant exactement le même questionnement. Il questionne Claude Moliterni, en tant que protagoniste « historique » du développement de la bande dessinée en France, sur la manière dont était perçu le genre dans les années 60.

Claude Moliterni :

Evoque l’organisation de l’exposition « 10 millions d’images », sur la bande dessinée américaine, en 1965 dans une galerie de la Rue du Bac. C’est à la suite de cette première exposition qu’a pu être organisée, en avril 1967 au Musée des Arts Décoratifs, la célèbre exposition sur l’art narratif figuré. Bien relayée par la presse de l’époque, cette exposition a été prolongée d’un mois par rapport à la durée initialement prévue : on a fait 500.000 entrées, alors que l’expo Picasso organisée au même moment à Paris faisait un million.

Les premières réunions de bédéphiles, je les organisais le premier vendredi de chaque mois rue de Rivoli, je présentais des auteurs, cela a quand même duré pendant dix ans. Il y a eu ensuite, dans le même esprit, le lancement à Paris de la Convention de la Bande Dessinée, toujours dans l’idée de faire se rencontrer auteurs et amateurs. C’était très suivi, il y avait beaucoup de monde. Je pense que le principe de ce genre de rencontres pourrait encore être prolongé aujourd’hui avec succès, mais il faudrait probablement utiliser en soutien des présentations multimedia plus sophistiquées que le matériel audiovisuel que j’utilisais à l’époque, dans les années soixante.

Un jeune intervenant qui se présente comme « un fan » :

Oui, la bédéphilie continue à exister aujourd’hui, et la bande dessinée a le pouvoir de faire se déplacer les gens. Allez voir sur le Net, dans les « chats », ou encore dans les Fnac lorsque sont organisées des rencontres avec les auteurs, ou encore dans le festival Delcourt à Bercy Village : dans tous ces lieux, vous verrez beaucoup de jeunes fans, qui sont très au fait de ce qui se fait et se produit aujourd’hui. Leur seule carence importante, c’est la bande dessinée ancienne, qu’ils maîtrisent moins bien. On peut regretter, de ce point de vue, que n’existent plus « Les Cahiers de la Bande Dessinée ».

Benoît Peeters, auteur :

Ce qui a sans doute beaucoup nui à la bande dessinée, en termes d’image, c’est son côté secte. Le fait de manifester une passion qui était plus proche de la brocante que d’une réelle culture. L’idée que ce qui compte, ce n’est pas tant de lire et d’apprécier un album, mais de le posséder, éventuellement dans un sac en plastique pour ne pas l’abîmer.

Ce qui m’amène à dire que l’objet de la réunion d’aujourd’hui est sans doute pertinent, mais qu’il est peut-être déjà dépassé. Les choses bougent, une part du combat de la légitimation de la bande dessinée en tant que culture respectable est déjà gagné.

Fabrice Piault (Livres Hebdo) abonde dans ce sens :

Je crois effectivement que la bande dessinée est dans une phase de reconnaissance très importante. Il y a dans la presse un espace de plus en plus important consacré au genre, pas forcément en termes de critique mais sous forme de prépublications, de bonnes feuilles, etc. En ce qui concerne Angoulême par exemple, rappelons-nous que le Festival est l’événement livre le plus important en France avec Montreuil. Je trouve positif que la bande dessinée aujourd’hui puisse s’appuyer sur une grande diversité de genres et de publics. Le fait que cohabitent, disons, Marjane Satrapi et Lanfeust de Troy n’a pas d’importance. Donc, je dirais, oui, la culture aujourd’hui est innervée par la bande dessinée, il y a une très forte diffusion du genre. La vraie question, peut-être, serait : le monde de la bande dessinée est-il prêt à accepter l’idée qu’il puisse effectivement y avoir une telle diversité ? À mon sens, le combat à mener, ce n’est plus d’imposer « la bande dessinée », en tant qu’entité, mais de savoir imposer un très large éventail d’auteurs, chacun avec une écriture spécifique.

Thomas Ragon (Editions Delcourt) :

Le grand absent du paysage, c’est l’Université. C’est la grande différence avec le cinéma, c’est le seul problème de légitimation qui subsiste encore.

Jean-Paul Jennequin :

En tant que formateur sur la bande dessinée, soulève la question du manque de disponibilité de certaines œuvres anciennes sur le marché. Aujourd’hui, le seul moyen pour être en contact avec certains classiques, c’est de faire les soldeurs et les bouquinistes.

Un intervenant bibliothécaire :

Soulève le problème de la formation des bibliothécaires, en mentionnant que la bande dessinée continue à être rejetée d’emblée (c’est à dire avec mépris) par environ un tiers d’entre eux.

Ronan Lancelot (Calliope) :

Revient sur la question de la recherche universitaire abordée précédemment, pour la nuancer : il existe aujourd’hui à l’Université quelques personnes qui mènent des recherches du la bande dessinée, mais ils sont obligés de se dissimuler un peu. Oui, le combat de la reconnaissance de la bande dessinée par la recherche universitaire sera long, mais des choses existent déjà.

Claude Moliterni :

Francis Lacassin a quand même enseigné à la Sorbonne pendant dix ans.

Igort, auteur de bande dessinée :

Je ne pense pas que la bande dessinée soit arrivée au niveau de reconnaissance que vous vous imaginez. Igort cite l’exemple d’un éditeur en Italie qui avait optionné « Le chat du rabbin » de Joann Sfar, mais n’avait pas compris qu’il s’agissait de bande dessinée. Lorsque cet éditeur a finalement compris de quoi il s’agissait, il a laissé tomber le projet. Un éditeur généraliste qui souhaite créer une collection de bande dessinée n’aura pas forcément l’idée, pour ce faire, d’aller recruter un expert reconnu comme directeur de collection, alors que ce sera son réflexe, en revanche, s’il s’agit de lancer une collection sur le cinéma.

Claude Moliterni :

Rappelle que le tout premier pays qui se soit posé la question de la place de la bande dessinée dans la culture est… le Brésil, avec une grande exposition sur la bande dessinée (la première du genre dans le monde) à Sao Paulo en 1955. Rappelle aussi le rôle joué par l’Italie, avec des intellectuels comme Umberto Eco.

Une étudiante :

Cite l’anecdote d’un professeur d’université qui, pour justifier sa décision de ne pas étudier la bande dessinée, a expliqué qu’il était trop compliqué d’étudier à la fois le texte et l’image.

Fabrice Piault :

À Livres Hebdo, je reçois chaque année plusieurs dizaines d’appels d’étudiants qui préparent des mémoires sur la bande dessinée, c’est bien la preuve que l’étude de la bande dessinée est vivante.

Igort :

Rappelle, pour nuancer, l’histoire du célèbre collectif de bande dessinée Valvoline, en Italie, auquel il a appartenu : nous avons été, à l’époque, accueillis dans les plus grands musées généralistes, et bénéficié d’une médiatisation vraiment énorme. Mais, une fois que cet énorme intérêt pour nous est retombé, nous nous sommes rendus compte que rien n’avait changé pour la bande dessinée en général. Il ne faut pas confondre les effets de mode et la place réelle du genre dans le champ culturel. Il ne faut pas exagérer son aura. Umberto Eco, par exemple, est considéré chez nous comme l’un des intellectuels les plus actifs sur le front de la bande dessinée, or si l’on regarde de près, il n’écrit sur la bande dessinée qu’un article tous les dix ans !

Philippe Guillaume (Les Echos) :

Témoigne de l’expérience de prépublication de bande dessinée dans son journal, quotidien économique. Un élément certain : les ventes du journal ont progressé à l’été 2002, et singulièrement au cours de la période où la bande dessinée « IRS » était publiée. Je suis convaincu qu’il est en train de se passer des choses en termes de légitimation de la bande dessinée, non seulement dans le monde culturel mais aussi dans le monde économique et social.

André-Marc Delocque-Fourcault (CNBDI) :

Nous, la bande dessinée, nous sommes légitimes. C’est un fait ! Et c’est bien le problème. Car quand on venait de la contre-culture ou de l’enfance, à la limite, c’était encore facile. Mais maintenant que c’est arrivé, nous sommes à un carrefour, et il ne faut pas s’étonner qu’on commence à nous tirer dessus. Je rappelle quelques ordres de grandeur : si on parle en francs, l’aide à la bande dessinée, tout compris, c’est 30 millions de francs. L’aide au cinéma, c’est 3 milliards de francs. Si ces gens-là sentent qu’on est en phase de reconnaissance et qu’on peut mobiliser des budgets dont ils sont les bénéficiaires jusqu’à présent, alors forcément ils ne nous verront pas d’un très bon œil. En outre, nous sommes dans un univers artistique où il est professé qu’il ne faut pas travailler. Là encore, il y a problème, car la bande dessinée, justement, c’est extrêmement difficile à faire sans travailler. Cette idée que nous pratiquons un art où il est nécessaire de travailler, c’est une provocation terrible pour les autres.

Fabien Vehlman, scénariste :

Je ne me fais pas trop de soucis sur la reconnaissance de la bande dessinée, mais on peut avoir des interrogations en revanche sur l’effet que peut avoir la réussite commerciale de la bande dessinée en général sur l’émergence des jeunes auteurs : est-ce que cette très forte présence de la bande dessinée marchande ne pourrait pas constituer une entrave à l’émergence d’une nouvelle génération d’auteurs ?

Un intervenant, non identifié :

Rappelle que la bande dessinée s’inscrit dans une industrie du livre, et qu’il est par conséquent logique qu’il existe une confrontation permanente entre business et créativité, logique marchande et logique de création.

Michel Daubert, Télérama :

Suggère l’idée d’une instance collective qui réunirait éditeurs de livres et éditeurs de presse, qui permettrait aux éditeurs de journaux de mieux préciser quels types de bande dessinée ils souhaitent publier, défendre ou promouvoir.

Benoît Peeters :

Balayons devant notre porte, et n’oublions pas de nous guider nous-mêmes dans nos lectures. Il faut tout de même rappeler qu’en matière de culture, 90% de n’importe quoi est d’une qualité médiocre, et par conséquent la bande dessinée n’échappe pas à la règle. Nous avons besoin d’un retour à une sélectivité accrue. Il nous faut rappeler que tout ce qui se produit en bande dessinée n’a pas nécessairement besoin de paraître sous la forme d’un album. Rappelons aussi aux éditeurs, qui ont parfois un peu trop facilement le réflexe de la cavalerie, qu’il n’est pas forcément nécessaire d’offrir l’espace de cinq volumes à certains auteurs qui ont déjà du mal à en mener un seul à bien.

Merci à Jean-Marc Nagy, Attaché de presse du FIBD, qui nous a fait parvenir le compte rendu. Nous saluons l’initiative du FIBD qui lance un échange constructif sur l’être et le devenir du neuvième art et qui, nous le souhaitons (et nous nous y associerons), sera poursuivi dans les prochains mois.