Deux jeunes hommes sont à côté d’une Ford Ranchero décorée d’un as de pique sur la portière, le tout dans une forme ovoïde rouge sur fond noir. Voilà un dessin de couverture qui attire irrésistiblement l’œil. Il s’agit de l’album « Another Perfect Day : suivi d’Angus in Love » : deux histoires, écrites par Appollo et dessinées par Brüno, que rééditent Les Rêveurs.

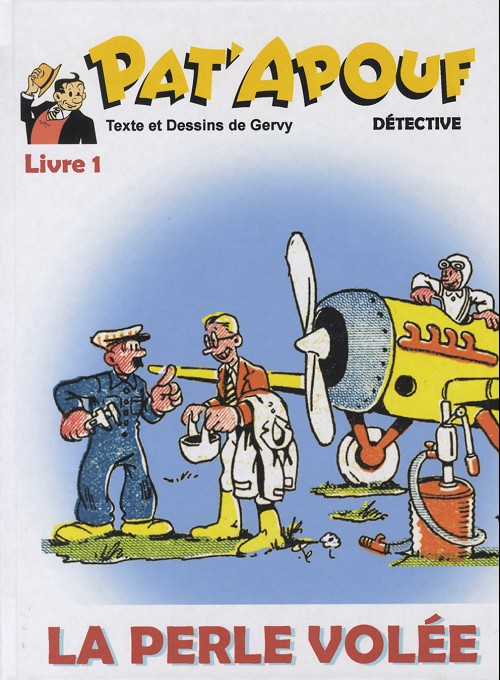

Lire la suite...« Pat’Apouf » de Gervy, une bande dessinée typique de son temps : deuxième partie

Yves Morel poursuit l’analyse de cette amusante série policière populaire crée par Gervy (Yves Desdemaines-Hugon, dit) qui en assumait scénarios et dessins. Elle fut publiée dans le magazine catholique Le Pèlerin entre mars 1938 et mai 1973, avant d’être reprise successivement par Jean Ache (entre 1973 et 1985), Michel Conversin (entre 1985 et 1988), puis Gulcis et Jean-Philippe Ballofet (entre 1988 et 1990).

Une vision catholique du monde

Le monde de Pat’Apouf est un monde dur, cruel. C’est le monde né de la Chute, un monde de pécheurs, peuplé d’hommes déchus. Les méchants y abondent, et les autres ne peuvent y trouver leur voie et leur bien-être (relatif) que par leurs propres forces. Leur seul salut réside dans la foi et l’espoir de la rédemption.

Dans la foi : il faut croire en Dieu en dépit de toutes les avanies que l’on peut subir. Dieu est juste, et il ne tolère pas certaines horreurs : après que Jacques Hourtin ait cru qu’il s’était transformé en monstre, Pat’Apouf le sermonne ainsi : « Le Bon Dieu ne permet pas de pareilles choses, voyons. » Dans l’espoir de la rédemption : sur le point de mourir, un malfaiteur exhale ce propos : « C’est la fin. Tant pis pour moi. Que Dieu me pardonne » ; à quoi Pat’Apouf répond : « Priez. Dieu pardonne toujours à ceux qui se repentent sincèrement. »

Gervy fut particulièrement apprécié de la haute Église catholique : le cardinal Feltin, archevêque de Lille, évoquait affectueusement « son admirable Pat’Apouf », et le pape Jean XXIII l’éleva à la dignité de chevalier de l’ordre de Saint-Grégoire le Grand, en 1959 [1].

Un monde fait pour l’homme, contre la nature

Le monde de Pat’Apouf est anthropocentrique, fait pour l’homme, même déchu. Les animaux y sont méprisés, jugés sans dignité, et souvent nuisibles à l’homme. Notre détective ne se prive pas de les tuer, allant jusqu’à présenter leur élimination comme un devoir à l’égard du genre humain. Par là, il ressemble, à s’y méprendre, à Tintin qui, au Congo, humilie et tue les animaux, quand il n’en fait pas une hécatombe. Une fois de plus, Gervy est bien de son époque. En celle-ci, toutes les morales – l’éthique catholique comme l’humanisme laïc étayé sur les progrès de la science – faisaient de l’homme le centre de l’univers et le destinaient à dominer la nature, cette dernière étant présentée comme un obstacle à son expansion et la source principale de ses maux. Tuant à coups de crosse un bébé crocodile, Pat’Apouf déclare, presque sentencieusement, les sourcils froncés : « Ennemie de l’homme et de tous les animaux, crainte et détestée de tous, cette espèce doit être détruite sans pitié ». Du rhinocéros, il donne cette définition, tout aussi catégorique et peu flatteuse : « Il n’y a pas, en Afrique, d’animal plus irascible, plus capricieux, plus stupide, et aux réactions les plus imprévisibles ». L’heure n’avait pas sonné de la sensibilité écologique, et de la défense de la cause animale [2]. Et le conformisme moral jouait en faveur de la civilisation (occidentale, bien entendu, et dont on avait la plus haute idée), de la société (conservatrice), du progrès (le credo de l’époque), de l’homme, et contre la nature, l’individu, la critique de la société, la défiance à l’égard de la science.

Une vision européenne du monde

Le monde de Pat’Apouf est un monde d’hommes blancs, représentants d’une civilisation occidentale qui avait imposé partout ses conceptions, son mode de vie, sa culture, sa science, sa technique, sa puissance économique. L’européocentrisme se retrouve dans l’œuvre de Gervy. Le tableau qu’il donne des continents lointains est la représentation caricaturale qu’en avaient les Européens de l’époque. Ainsi l’Afrique, alors sous tutelle coloniale, est peuplée d’indigènes pareils à de grands enfants).

Elle donne l’occasion à notre héros de déployer, devant un John Will ébahi, toute sa connaissance de la géographie et de la faune de ce continent, à tel point que la première partie de « Pat’Apouf chasse les grands fauves » tourne quelque peu au documentaire, et que, comme le mentionne Dominique Petitfaux, le père Guichardan ait dû rappeler à Gervy que son personnage était avant tout un détective.

De nos jours, ce côté didactique, voire pédantesque, de Pat’Apouf et autres personnages [3], prête à sourire : tous les Européens, y compris les plus casaniers, savent ce que sont un mamba ou des piranhas, lors même qu’ils n’en ont jamais vu, et se passent des explications de héros de fiction.

De nos jours, ce côté didactique, voire pédantesque, de Pat’Apouf et autres personnages [3], prête à sourire : tous les Européens, y compris les plus casaniers, savent ce que sont un mamba ou des piranhas, lors même qu’ils n’en ont jamais vu, et se passent des explications de héros de fiction.

Aux États-Unis, Pat’Apouf a le singulier bonheur de rencontrer, comme Tintin en Amérique, de pittoresques Indiens demeurés fidèles au mode de vie de leurs ancêtres, et entretenant des relations conflictuelles avec les Blancs, au point de les attacher à un poteau de torture et de vouloir les tuer.

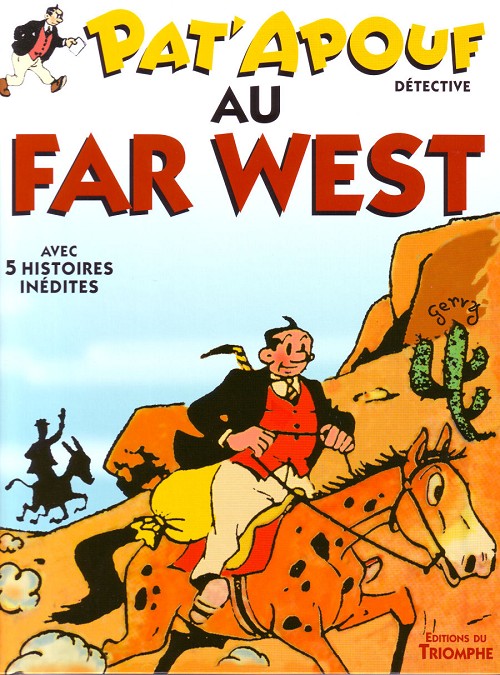

Cette représentation des Amérindiens a de quoi surprendre, plus que chez Hergé. En effet, celui-ci, à l’époque où il créait « Tintin en Amérique », était un jeune auteur de vingt-quatre ans, ignorant tout des États-Unis. Le Nouveau Monde était alors terra incognita pour la quasi-totalité des Européens, prétexte à tous les débordements de l’imagination et objet de tous les fantasmes et préjugés. Mais tel n’était plus le cas en 1956, année où Gervy, âgé de près de cinquante ans, composait « Pat’Apouf au Far West ». En réalité, « Tintin en Amérique » montre les erreurs et la gaucherie d’un jeune créateur qui se cherche encore et promet déjà beaucoup, alors que « Pat’Apouf au Far West » révèle l’essoufflement d’un auteur dont l’inspiration se tarit. C’est d’ailleurs pour la raviver que Gervy donnera à Pat’Apouf un compagnon d’aventures (Jacky), ainsi que le précise Dominique Petitfaux [4].

Une imagination indubitable, mais laborieuse

Il paraît assez difficile d’évaluer la capacité imaginative de Gervy. Incontestablement, Gervy ne manque pas d’imagination, et ses histoires sont fertiles en péripéties. Dans « Pat’Apouf et l’affaire Hourtin », notre héros effectue au Brésil un voyage mouvementé abondant en épreuves à haut risque et autres dangers… avant de regagner la France où il affrontera encore un voleur, le propriétaire d’un chimpanzé meurtrier, et les hallucinations d’un entomologiste. Dans « Pat’Apouf contre les gangsters », parti à la recherche d’un inventeur enlevé, il bravera successivement des comploteurs politiques (vraisemblablement d’Europe de l’Est), puis des espions d’un pays étranger (non mentionné) ; et cette aventure le fera passer par les salles, couloirs et souterrains d’un vieux château, une traversée en mer pour le moins mouvementée, avec un capitaine de navire dupe de ses passagers malhonnêtes, et l’arrivée sur une île dissimulant un repaire de malfaiteurs.

Il paraît assez difficile d’évaluer la capacité imaginative de Gervy. Incontestablement, Gervy ne manque pas d’imagination, et ses histoires sont fertiles en péripéties. Dans « Pat’Apouf et l’affaire Hourtin », notre héros effectue au Brésil un voyage mouvementé abondant en épreuves à haut risque et autres dangers… avant de regagner la France où il affrontera encore un voleur, le propriétaire d’un chimpanzé meurtrier, et les hallucinations d’un entomologiste. Dans « Pat’Apouf contre les gangsters », parti à la recherche d’un inventeur enlevé, il bravera successivement des comploteurs politiques (vraisemblablement d’Europe de l’Est), puis des espions d’un pays étranger (non mentionné) ; et cette aventure le fera passer par les salles, couloirs et souterrains d’un vieux château, une traversée en mer pour le moins mouvementée, avec un capitaine de navire dupe de ses passagers malhonnêtes, et l’arrivée sur une île dissimulant un repaire de malfaiteurs.  Dans « Pat’Apouf explore les Roches-Rouges », il effectue un parcours tumultueux en Méditerranée qui le mène successivement sur la Côte d’Azur, en Corse, en mer, en Calabre, à l’intérieur d’une villa bien gardée, à la poursuite d’un sous-marin, et le conduit à faire face à des bandits et des gendarmes butés.

Dans « Pat’Apouf explore les Roches-Rouges », il effectue un parcours tumultueux en Méditerranée qui le mène successivement sur la Côte d’Azur, en Corse, en mer, en Calabre, à l’intérieur d’une villa bien gardée, à la poursuite d’un sous-marin, et le conduit à faire face à des bandits et des gendarmes butés.

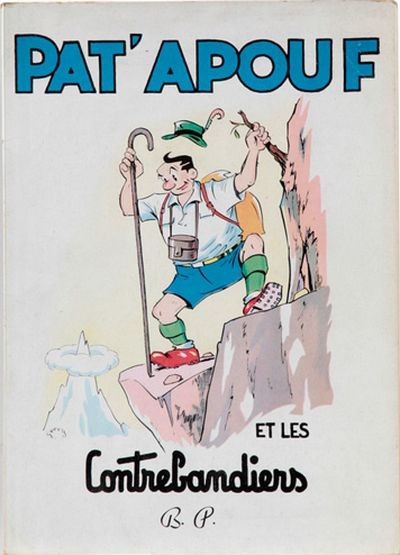

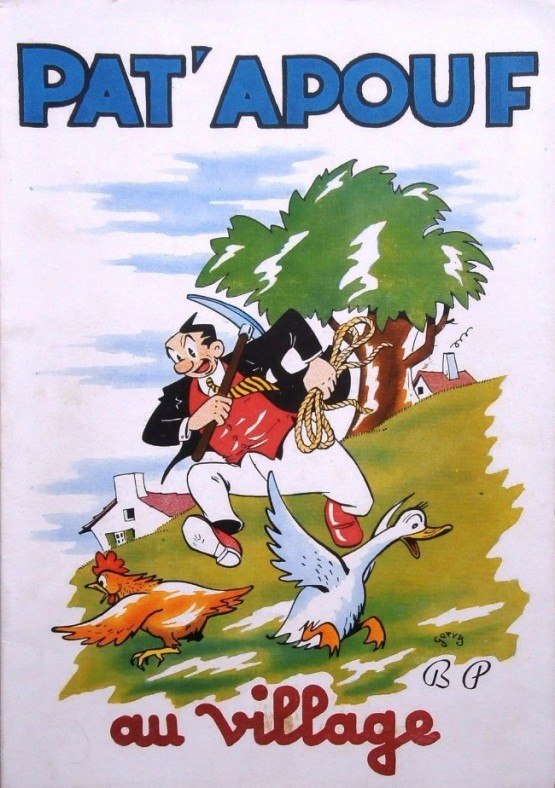

Dans « Pat’Apouf et les contrebandiers », il interrompt un séjour de détente aux îles Éoliennes pour s’adonner à une chasse aux bandits qui le mènera successivement en Suisse, dans le Grand Nord canadien, en bravant les ours, les loups, la neige, et en prenant les plus grands risques, à bord de voitures, de camions et d’avions.  Quant à « Pat’Apouf au village », cet album porte assez mal son titre au regard du périple de notre détective, qui, tour à tour en auto, en train, en bateau, l’éloigne considérablement du village en question, et le porte jusqu’en haute mer, essuyant la tempête et un naufrage. Et l’on pourrait multiplier encore les exemples de la propension de Gervy à faire voir du pays à son héros et à lui donner une existence agitée.

Quant à « Pat’Apouf au village », cet album porte assez mal son titre au regard du périple de notre détective, qui, tour à tour en auto, en train, en bateau, l’éloigne considérablement du village en question, et le porte jusqu’en haute mer, essuyant la tempête et un naufrage. Et l’on pourrait multiplier encore les exemples de la propension de Gervy à faire voir du pays à son héros et à lui donner une existence agitée.

Gervy ne manque donc pas d’imagination, à première vue. Mais on ne peut s’en tenir à la première impression. Et, en bande dessinée, si la succession rapide de péripéties tumultueuses peut faire d’une histoire une aventure palpitante et un chef-d’œuvre (cf., entre beaucoup d’autres exemples, « L’Oreille cassée » d’Hergé), elle masque aussi souvent un manque d’inspiration et une certaine faiblesse scénaristique (cf. la série « Natacha »). Et, dans le cas de « Pat’Apouf », il faut convenir que, hors la succession des faits, mouvementée, le fond de l’histoire est souvent sommaire. Dans « Pat’Apouf et l’affaire Hourtin », le support de l’histoire – la recherche, en Amérique du Sud, d’un papillon rarissime – est un peu léger, et la trame (la tentative de vol de cet insecte par un bourgeois désireux de le vendre à un bon prix, les hallucinations du jeune entomologiste) n’est guère solide.

Dans « Pat’Apouf contre les gangsters », la succession des entreprises de deux groupes très différents de malfaisants (des comploteurs politiques, puis des agents secrets étrangers) donne une impression d’incohérence et d’incapacité à concevoir une histoire forte et structurée. Dans « Pat’Apouf chasse les grands fauves », Gervy balade le lecteur en Afrique et lui impose une manière de mauvais documentaire, avant de renouer avec le récit de l’aventure.

Dans « Pat’Apouf chasse les grands fauves », Gervy balade le lecteur en Afrique et lui impose une manière de mauvais documentaire, avant de renouer avec le récit de l’aventure.

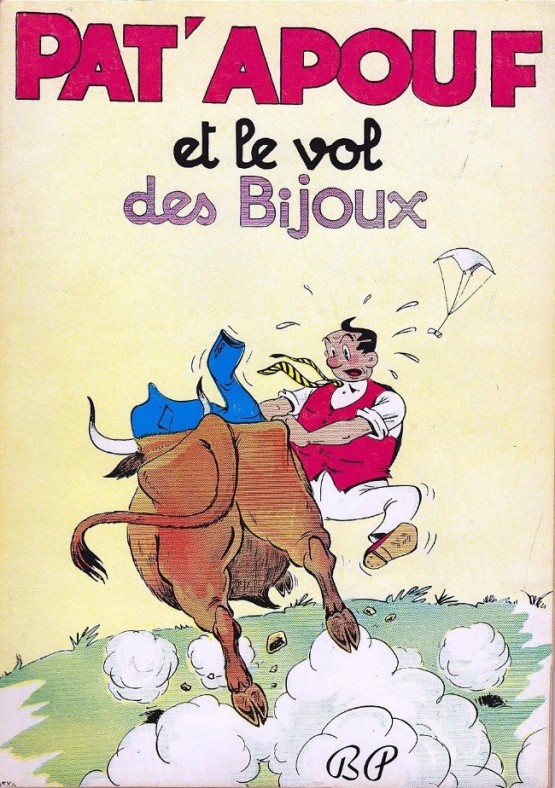

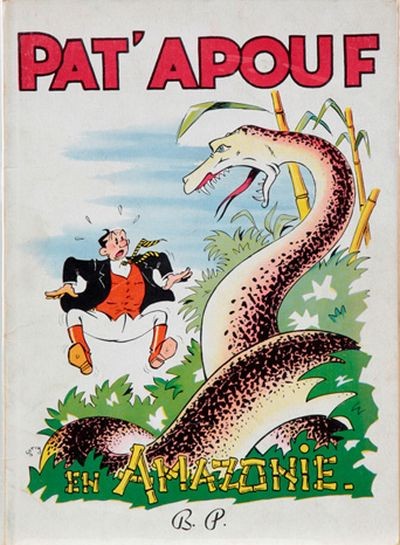

Dans « Pat’Apouf au village », la pérégrination du détective et des malfaiteurs qu’il poursuit, est disproportionnée par rapport à ce qui constitue le centre de l’histoire : la tentative de deux bandits d’exproprier un vieil aristocrate dont les terres recèlent un gisement de plutonium. Là aussi, on pourrait citer d’autres exemples de cette carence (« Pat’Apouf en Amazonie », « Pat’Apouf au Far West »…).  Certes, il faut reconnaître que des histoires comme « Pat’Apouf aux antipodes », « Pat’Apouf explore les Roches-Rouges », « Pat’Apouf et le vol des bijoux » ou « Pat’Apouf et le virus de la mort » sont mieux conçues et agencées, plus unies, mais on y trouve toujours cette trépidation destinée à pallier une certaine faiblesse du scénario, de mêmes façons que l’abondance de sel ou de poivre relève un mets fade.

Certes, il faut reconnaître que des histoires comme « Pat’Apouf aux antipodes », « Pat’Apouf explore les Roches-Rouges », « Pat’Apouf et le vol des bijoux » ou « Pat’Apouf et le virus de la mort » sont mieux conçues et agencées, plus unies, mais on y trouve toujours cette trépidation destinée à pallier une certaine faiblesse du scénario, de mêmes façons que l’abondance de sel ou de poivre relève un mets fade.

Des emprunts fréquents et manifestes à Hergé

Et cette impression de manque d’imagination est renforcée par les emprunts que Gervy fait souvent à Hergé. Ainsi, dans « Pat’Apouf au village », la longue course-poursuite engagée par le détective contre les deux malfaiteurs est manifestement inspirée de celle qui, dans « L’Île noire », oppose Tintin au Dr Müller et à son complice Ivan. Tout y ressemble : les bandits qui, se voyant démasqués, quittent la propriété et prennent la fuite, la poursuite de Pat’Apouf par tous les moyens, le voyage des bandits en train, le saut de Pat’Apouf sur ce dernier, le recours à l’avion.

Certaines analogies sont d’une évidence criante et directement décalquées de « L’Île noire » : ainsi, l’un des deux malfaiteurs, dans le train, demande à son comparse de rester dans le compartiment qu’ils occupent pendant qu’il va « fumer une bonne pipe »(de la même façon que, dans « L’Île noire », le Dr Müller demande à Ivan de bien veiller sur leur sac pendant qu’il va se laver les mains) ; puis, le bandit tombe sur Pat’Apouf dans le wagon (tout comme Müller se trouve face à Tintin) ; enfin, les gangsters s’enfuient et échappent à Pat’Apouf (à l’instar de Müller et d’Ivan, vis-à-vis de Tintin). Dans « Pat’Apouf explore les Roches-Rouges », l’imitation est encore plus manifeste. Lorsque Pat’Apouf cherche un marin acceptant de le mener aux Roches-Rouges, il se heurte aux mêmes refus affolés et définitifs que Tintin, quand il veut se rendre à l’Île noire ; et les deux héros se voient contraints, le premier de louer, le second d’acheter un canot. Comme dans « L’Île noire », les malfaiteurs traqués par Pat’Apouf se révèlent des faux-monnayeurs dissimulés dans un repaire situé sur une île, et disposant d’un moyen de transport aérien ;

leur chef est un homme de science, un professeur (comme le Dr Müller) ; et leur activité de faussaire revêt un caractère de sabotage politique (qu’on a longtemps attribué, sans preuve d’ailleurs, aux bandits de L’Île noire).

Par ailleurs, la propriété de ces malfaisants ressemble à la fois au repaire des faux-monnayeurs de l’Île noire, à la villa du Dr Müller (le professeur en est le propriétaire, et on y relève, comme dans le parc de la demeure de Müller, la présence d’un chien de garde) et, en raison de ses souterrains, sa forme géométrique et sa position en surplomb, la résidence du même Dr Müller au Khemed (dans « Tintin au pays de l’or noir »).

On relève également d’autres emprunts, plus discrets, à Hergé. Ainsi, dans « Pat’Apouf en Uruguay », la scène au cours de laquelle le détective affronte un énorme serpent ressemble étonnamment à deux scènes de « Tintin au Congo » : l’une, qui voit, sur le mode fantaisiste, Tintin aux prises avec un gros boa, une autre, durant laquelle, le sorcier Muganga est agressé, comme Pat’Apouf par un tel reptile.

On relève également d’autres emprunts, plus discrets, à Hergé. Ainsi, dans « Pat’Apouf en Uruguay », la scène au cours de laquelle le détective affronte un énorme serpent ressemble étonnamment à deux scènes de « Tintin au Congo » : l’une, qui voit, sur le mode fantaisiste, Tintin aux prises avec un gros boa, une autre, durant laquelle, le sorcier Muganga est agressé, comme Pat’Apouf par un tel reptile.

Dans « Pat’Apouf et l’affaire Hourtin », Pat’Apouf maintient ouverte la gueule d’un crocodile en y introduisant un morceau de bois, de la même manière que le fait Hergé avec un fusil, dans « Tintin au Congo ».

Gervy emprunte donc beaucoup à Hergé, dont il se sentait proche par l’âge (seulement un an de différence entre eux), les affinités morales, les accointances avec l’Église catholique (ils travaillaient l’un et l’autre pour des périodiques dirigés par des ecclésiastiques), et la conception de la bande dessinée. La bande dessinée — tous deux la concevaient comme un art populaire distractif — destinée avant tout (mais pas exclusivement, loin de là) à la jeunesse, ayant une discrète portée morale et éducative.

Un épisode de « Pat’Apouf » non encore réédité au Triomphe, mais à très peu d'exemplaires, en 2014, sans mention d'éditeur.

Différences graphiques entre Gervy et Hergé

Tous deux partagent la même conception du dessin, fondée sur le choix de la ligne claire. Cependant, le trait de Gervy est plus fin, plus souple, moins fermé, moins strict, que celui d’Hergé ; et, chez lui, la représentation des êtres et des objets apparaît plus sommaire, peu soucieuse de détail. En revanche, la couleur est plus abondante, plus intense et d’une plus grande importance que dans l’œuvre du créateur de « Tintin » ; manifestement, Gervy compte sur elle pour créer une ambiance, sur les contrastes et les complémentarités de ses divers tons, ce qui n’est pas le cas d’Hergé.

Gervy beaucoup moins en prise sur l’actualité que Hergé

Autre point sur lequel Gervy se démarque d’Hergé : sa timidité quant à la référence de ses histoires avec l’histoire réelle, celle de son époque. « Pat’Apouf et les contrebandiers » contient quelques allusions à l’opposition Est/Ouest, avec la présence de Polonais fuyant la dictature de leur pays, et « Pat’Apouf et le virus de la mort » se rapporte aux dangers possibles de la science, mais l’auteur en reste à l’allusion discrète. Dans « Pat’Apouf en Uruguay », notre héros enquête sur un trafic d’armes entre l’Uruguay et l’Argentine (ce qui correspond à un fait réel durant les années 1930), mais cela reste sans commune mesure avec le trafic d’armes qui, dans « L’Oreille cassée », a lieu dans les républiques fictives du San Theodoros et du Nuevo Rico, et fait apparaître, entre autres personnages sombres, le fameux Basil Bazaroff, caricature de Basil Zaharoff, le célèbre marchand de canons du premier tiers du XXesiècle.

Trois autres « Pat’Apouf » non encore réédités au Triomphe, mais à très peu d'exemplaires, en 2015 et 2016, sans mention d'éditeur.

De même, l’alarme devant les applications néfastes des découvertes scientifiques n’a pas la même intensité dans « Pat’Apouf et le virus de la mort » que dans « L’Affaire Tournesol ». Dans le premier cas, on a simplement affaire à un savant fou, dans le second, il est question d’une arme de destruction massive qui fait s’affronter les grandes puissances pour sa possession, et l’allusion au contexte à la guerre froide des années 1950 est évidente. Manifestement, Gervy n’entend pas faire de son œuvre l’écho de l’actualité de son temps.

De même, l’alarme devant les applications néfastes des découvertes scientifiques n’a pas la même intensité dans « Pat’Apouf et le virus de la mort » que dans « L’Affaire Tournesol ». Dans le premier cas, on a simplement affaire à un savant fou, dans le second, il est question d’une arme de destruction massive qui fait s’affronter les grandes puissances pour sa possession, et l’allusion au contexte à la guerre froide des années 1950 est évidente. Manifestement, Gervy n’entend pas faire de son œuvre l’écho de l’actualité de son temps.

Dominique Petitfaux écrit de Gervy que seule « l’absence d’ambition sociale l’empêcha de faire une carrière à la Hergé » [5]. En réalité, Gervy n’avait pas l’envergure d’Hergé. Ses histoires sont plaisantes, prenantes, articulées sur un dessin d’une certaine qualité, et elles sont variées dans leur sujet et leur contexte géographique. On ne saurait trop lui reprocher son manque d’inspiration quand on sait quelle cadence lui imposait Le Pèlerin et les éditions de La Bonne Presse. Mais, nous l’avons vu, son imagination n’était pas débordante, et, pour en pallier les lacunes, il était obligé d’emprunter à d’autres auteurs (Hergé tout spécialement) et de se lancer dans une fuite en avant scénaristique consistant à multiplier les péripéties de ses histoires.

Il reste cependant un des auteurs les plus représentatifs de cette grande époque de la bande dessinée que fut la période 1930-1960.

Yves MOREL

[1] Signalons que, depuis le début des rééditions de ses albums par les éditions du Triomphe, Gervy figure toujours au premier rang des auteurs de bande dessinée proposés dans les expositions de livres organisées par les associations catholiques les plus diverses.

[2] Il suffit, pour juger du contraste entre l’époque de Gervy et celle de la fin du XXe siècle et du début du XXe, de comparer le « King Kong » de 1933 (de Merian C. Cooper et Ernest B Schoedsack) et le remake de 1976 (de John Guillermin). Dans le premier, Kong se présente comme un monstre féroce et redoutable à abattre à tout prix, tandis que le second en donne la représentation humanisée d’un être sensible et aimant qui suscite la compassion des héros du film.

[2] Il suffit, pour juger du contraste entre l’époque de Gervy et celle de la fin du XXe siècle et du début du XXe, de comparer le « King Kong » de 1933 (de Merian C. Cooper et Ernest B Schoedsack) et le remake de 1976 (de John Guillermin). Dans le premier, Kong se présente comme un monstre féroce et redoutable à abattre à tout prix, tandis que le second en donne la représentation humanisée d’un être sensible et aimant qui suscite la compassion des héros du film.

[3] À cet égard, le plus caricatural est sans doute Jacques Hourtin, qui, après que Pat’Apouf lui ait signalé la présence de piranhas dans le fleuve sur lequel ils naviguent, s’exclame (une exclamation longue et sentencieuse, à moins dire) : « Quoi ? Des piranhas ? Ces fameux petits poissons carnassiers qui vivent en bandes, et qui, grâce à leur nombre et à leur dentition terrible, dévorent en quelques instants les malheureuses bêtes qui tombent à l’eau ? » (Pat’Apouf et l’affaire Hourtin, p.10, case 9)

[4] Préface à « Pat’Apouf au Far West », page 2.

[5] « Pat’Apouf aux antipodes », éditions du Triomphe, préface, page 5.

« le « King Kong » de 1933 (de Peter Jackson) »

Euh… Peter Jackson, c’est le King Kong de 2005.

Oui, bien sûr, la plume d’Yves Morel a dû fourcher ! Nous avons corrigé !

Merci Marcel de nous lire si attentivement

La rédaction

hum en plus le king Kong de 33 est déjà très sensible voir humain

Donc votre ami à comment dire un sérieux problème avec la perception de l’humanité

https://youtu.be/VOZJxntOVG0

Oui dans le genre neutralité j’ai vu mieux, l’article aurais pu être plus intéressant sans la vision des choses de ce monsieur, enfin parfois il exagère je n’accrochais pas trop à pat’apouf preferant d’autres bandes dessinées comme Sylvain et Sylvette, mais prendre partie à ce piint je trouve cela dommage, surtout pour une bande dessinée